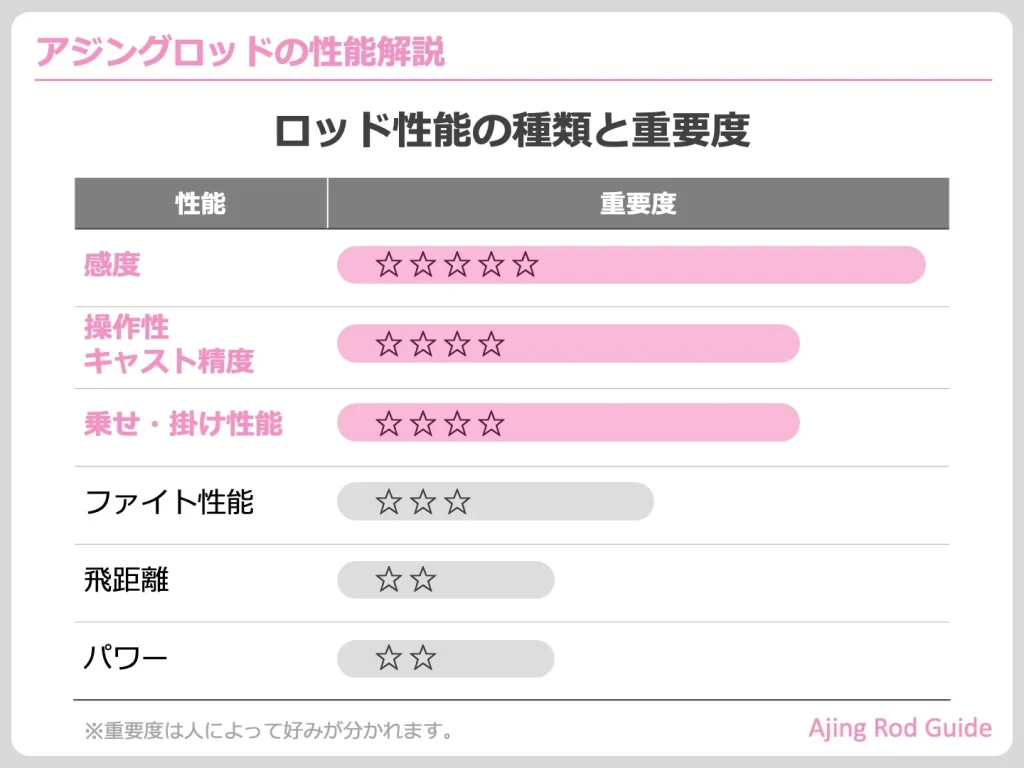

アジングロッドの性能にはどんなものがある?どの性能が重要?

さて、ここからはアジングロッドの性能について深堀りしてみます。

アジングロッドの性能をざっくりと分類するなら、以下のようになると思います。

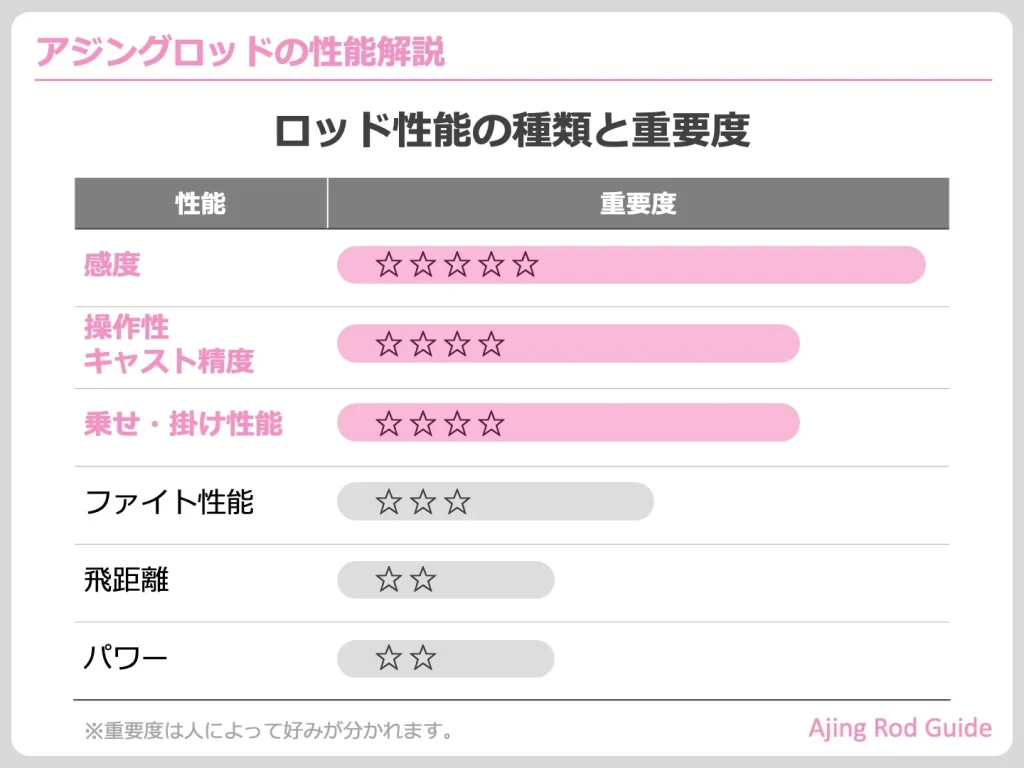

| 性能 | 重要度 |

|---|---|

| 感度 | ☆5 |

| 操作性(とキャスト精度) | ☆4 |

| 乗せ/掛け性能 | ☆4 |

| ファイト性能 | ☆3 |

| 飛距離 | ☆2 |

| パワー | ☆2 |

なかでも特に重要なのが上から3つ。「感度」「操作性」「乗せ/掛け性能」です。

感度

まずは「感度」。これは主にアジのアタリを感じ取るために必要となります。

アジは、エサらしきものを吸い込む(→エサじゃなかったら吐き出す)、という動作を繰り返して捕食を行っているそうです。

そんで、吐き出す動作のときにジグヘッド(アジングでよく使われる針と重りが一体化したやつ)の一部がアジの口にあたり、その振動が手元に伝わってアタリとなる。ってパターンが多いみたいです。

これは、アジング界のレジェンド?的存在の家邊克己氏が言っていたんで、まあ間違いないでしょう。

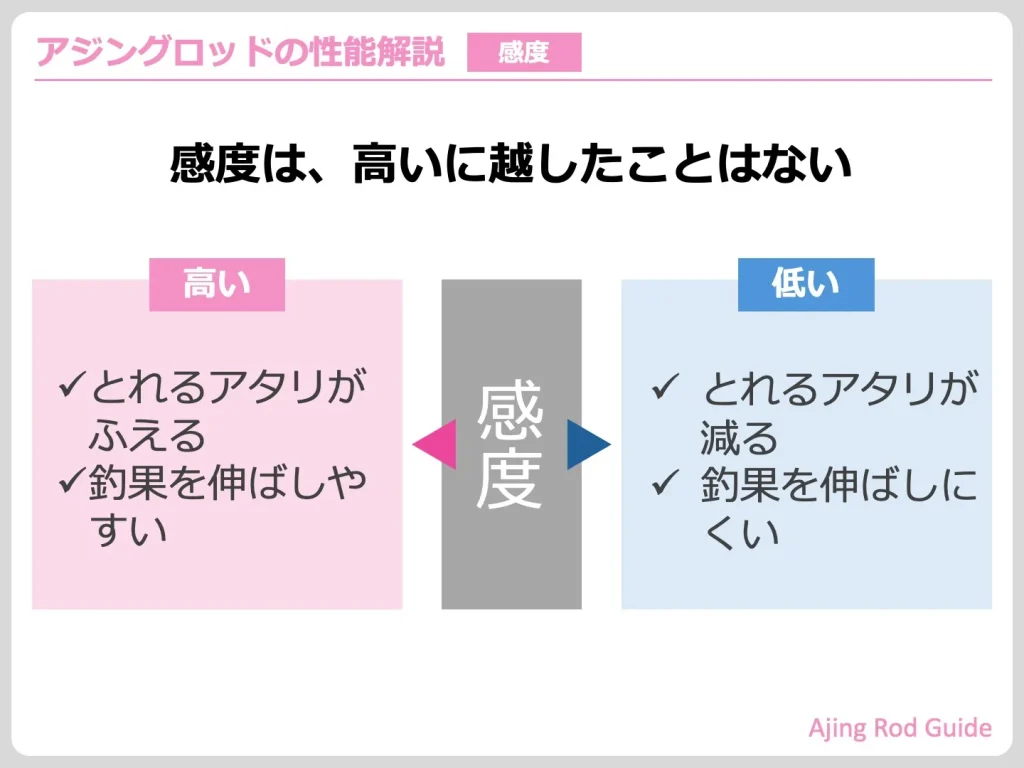

感度について簡単にいうと、

- 感度性能が高いと、よりたくさんのアタリを感じられる。

→釣果を伸ばしやすい。 - 感度性能が低いと、感じられないアタリが多くなる。

→釣果が伸ばしづらい

ということです。

釣果に与える影響が多いため、感度を重視してロッドを選ぶ人は多いですね。

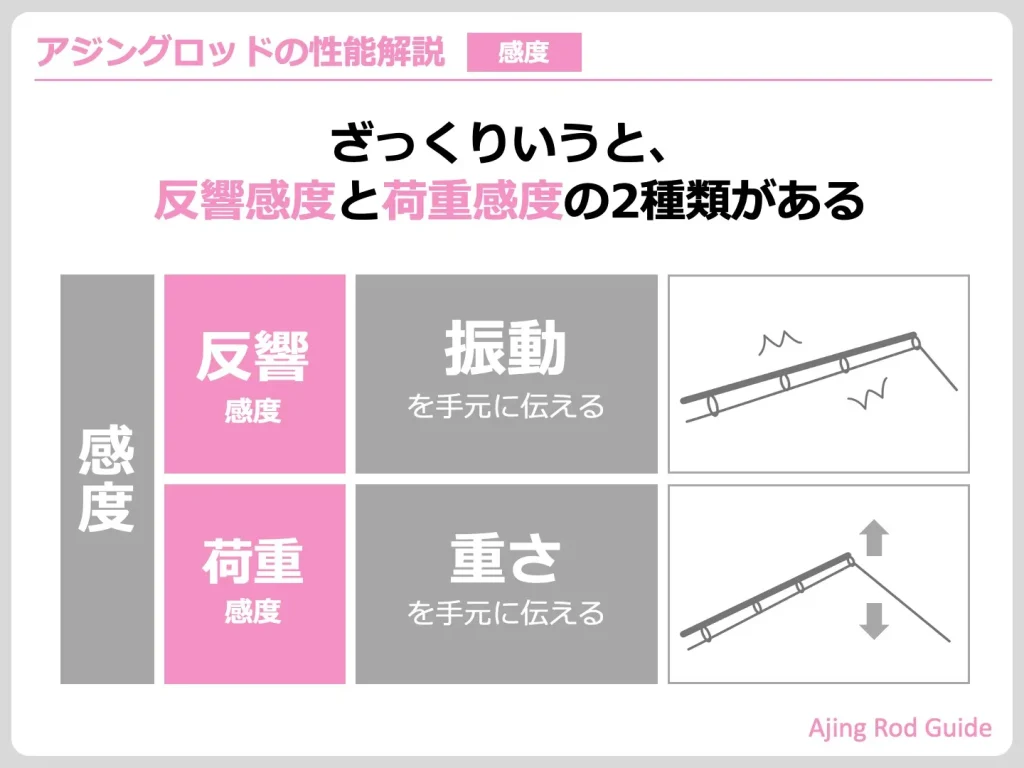

ちなみに、アジングでいう「感度」をさらに分類すると、

- 反響感度

- 荷重感度

の2つに分けることができます。

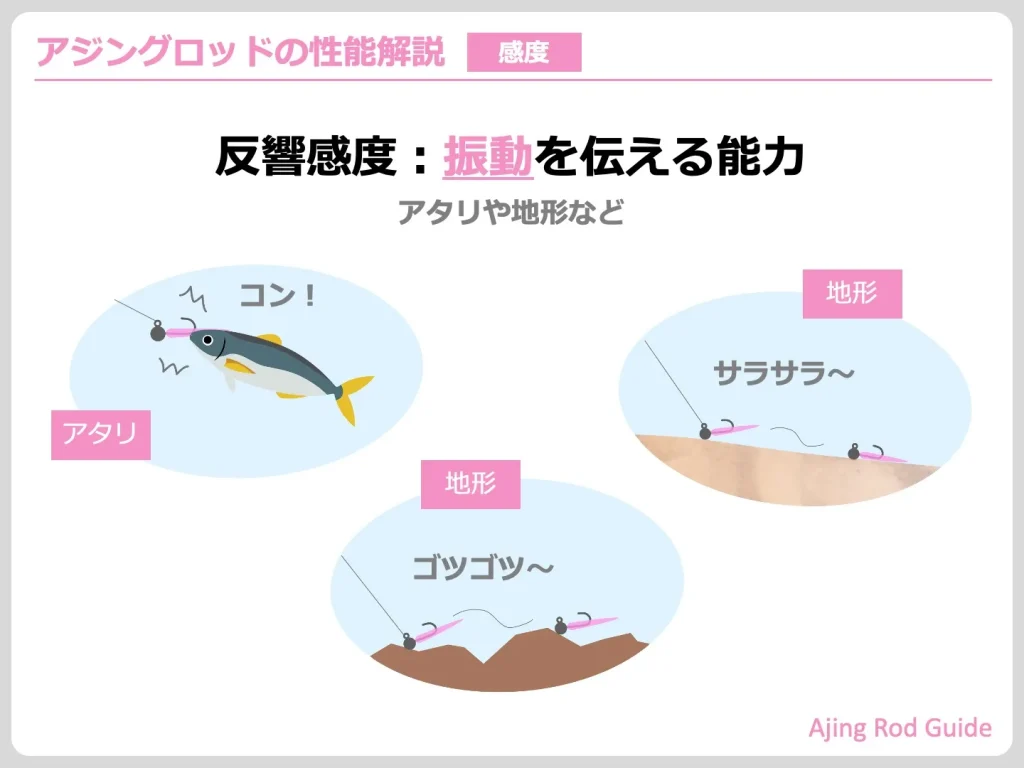

反響感度とは

反響感度は、振動を手元に伝える能力。

これが発揮されるのは、さきほど説明したアジがジグヘッドを吐き出すときの「コン」とか「ツッ」といったアタリ。

他には、

- ジグヘッドが岩にぶつかったときの「ゴツ」という感じ

- 砂地を擦っているときの「サラサラ〜」って感じ

もそうですね。

反響感度が高いロッドだと、地形の違いなんかもわかりやすくなります。

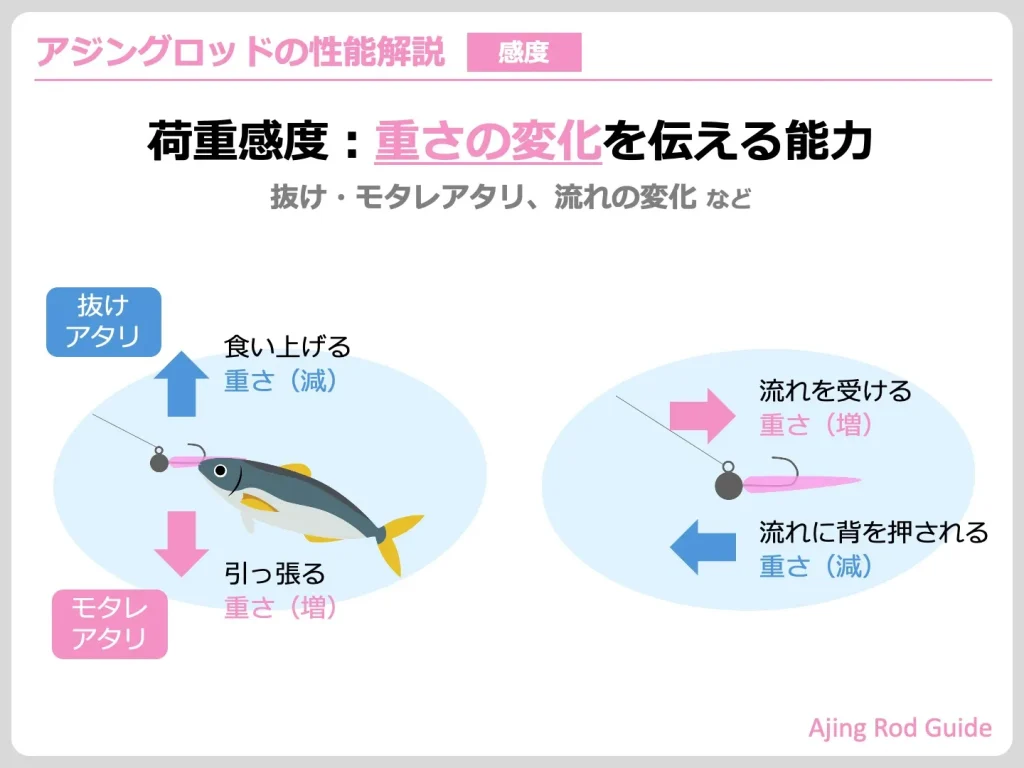

荷重感度とは

荷重感度は、重さの変化を手元に伝える能力です。

アジングでは、明確な「コン!」というアタリがあまり出ない状況もあります。

そのときに頼りになるのが荷重感度。

手元で感じている重さの増減でもアタリを判別できます。

アジがルアーを吸い込んでラインを引っ張ると、手元で感じる重みは増える。(モタレアタリ)

逆に、アジがルアーを下から食い上げるような形になると、手元で感じる重みが減る。(抜けアタリ)

荷重感度が高いと、この重みの増減をアタリとして感じやすくなるのです。

また、荷重感度が高いロッドは、流れの変化を伝える能力も高め。

流れの変化(潮のヨレ)があるところには、アジのエサであるプランクトンが溜まりやすく、そこにはアジの群れがいる確立も高くなります。

つまり、流れの変化(潮のヨレ)は、アジングにおけるチャンスゾーンのようなものです。

ルアーが潮のヨレに入ると、

- 引き込まれるようにグッと重くなる

- ルアーの重みが抜けるようにフワッと軽くなる

といった感じで、手元で感じる重さが変化します。

手元にかかる流れの変化が読みやすいロッドを使っていると、チャンスゾーンを探しやすくなります。

アジング中上級者向けのモデルになってくると、こういった「荷重感度」を重視したモデルが増えてきます。

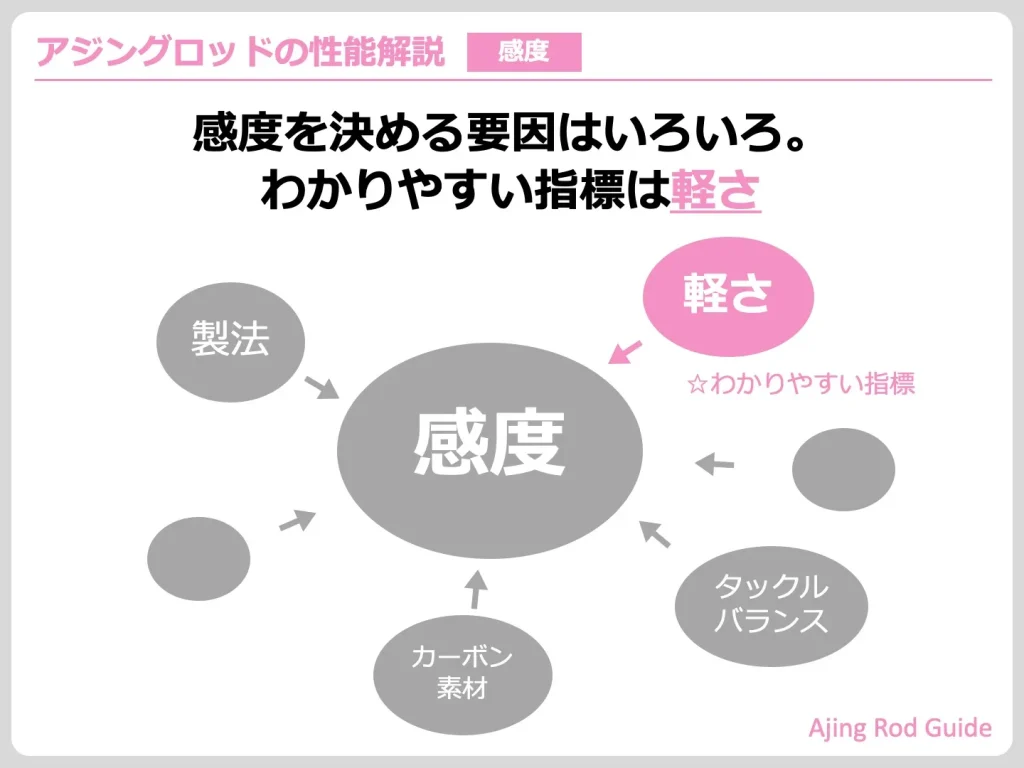

感度に影響する要因は?

アジングロッドの感度を左右する項目としては、

- 軽さ

- タックルバランス

- カーボン素材

- 製法 など

といった項目が挙げられます。

なかでも最もわかりやすい指標は「軽さ」。

軽いロッドは、重いロッドと比べて振動がロッド内部に吸収されにくい。つまり、振動が伝わりやすい→反響感度が高いのです。

また、ロッド自体が軽いと、竿先にかかる重さの変化も感じやすい。つまり、荷重感度も高いです。

軽いロッドは、感度が高くなる傾向にあります。なので基本的に、アジングロッドは軽いほうが正義です。

※関連記事「アジングロッドの感度について」

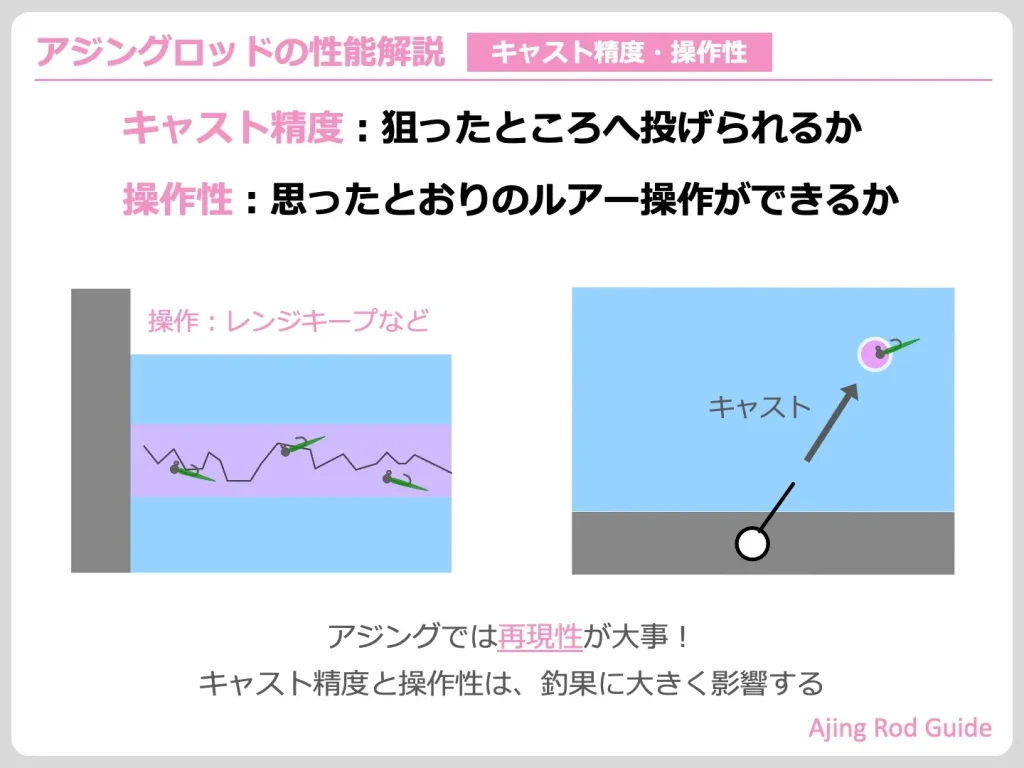

操作性(とキャスト精度)

操作性は、文字どおり操作のしやすさのこと。

思ったとおりの場所に投げて、思ったとおりにルアーを動かせるか?ってことですね。

アジングにおいては、動作の再現性がものすごく重要です。

例えばアジを探すときは、ルアーの投入地点や、ルアーを通す深さを変えていきます。

ルアーの投入地点を変えながら、立ち位置から扇状に探るのは、ルアーフィシングでは定番の攻め方です。

思ったとおりのキャストができると、広範囲を効率よく探ることができます。

また、アジングにおいてはレンジ(ルアーを通す深さ)も大事。

数釣りをするためには、アジの群れがいるレンジをなるべく正確に通す必要があります。

アジングに慣れてくると、

- ルアーを機敏に動かしてアジの気を引いたり

- なるべく動かさないことでアジへの刺激を減らしたり

- 竿先を持ち上げて沈む角度を調整したり

といった微調整も使うようになってきます。

ロッドの操作性が高いと、アジング特有のルアー操作がしやすくなるわけです。

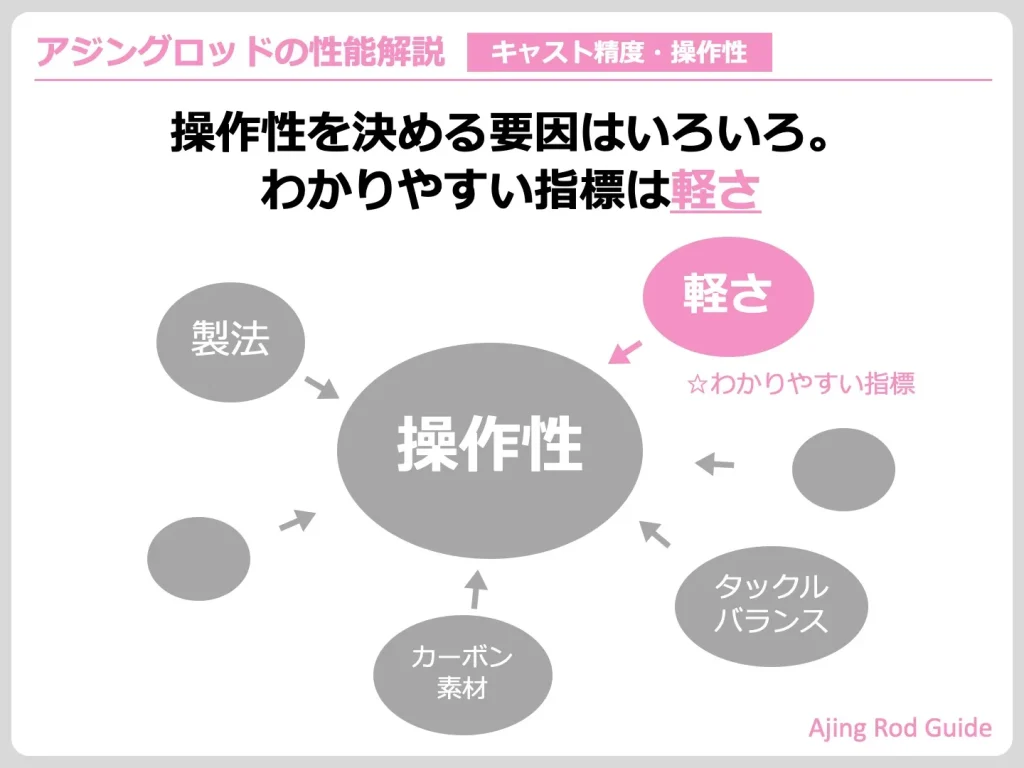

操作性を左右する項目

アジングの操作性を左右する項目としては、以下のようなものが挙げられます。

- 軽さ

- カーボン素材

- 製法

- タックルバランス など

まあ、感度とおおむね同じ感じですね。

ロッド自体が軽いほうが思ったとおりに動かしやすいです。

シャキッと張りがある高級カーボンだったり、ロッドのブレを抑える製法だったりが使われていると、キャストや操作時のブレが少なくなります。

※関連記事「アジングロッドの操作性について」

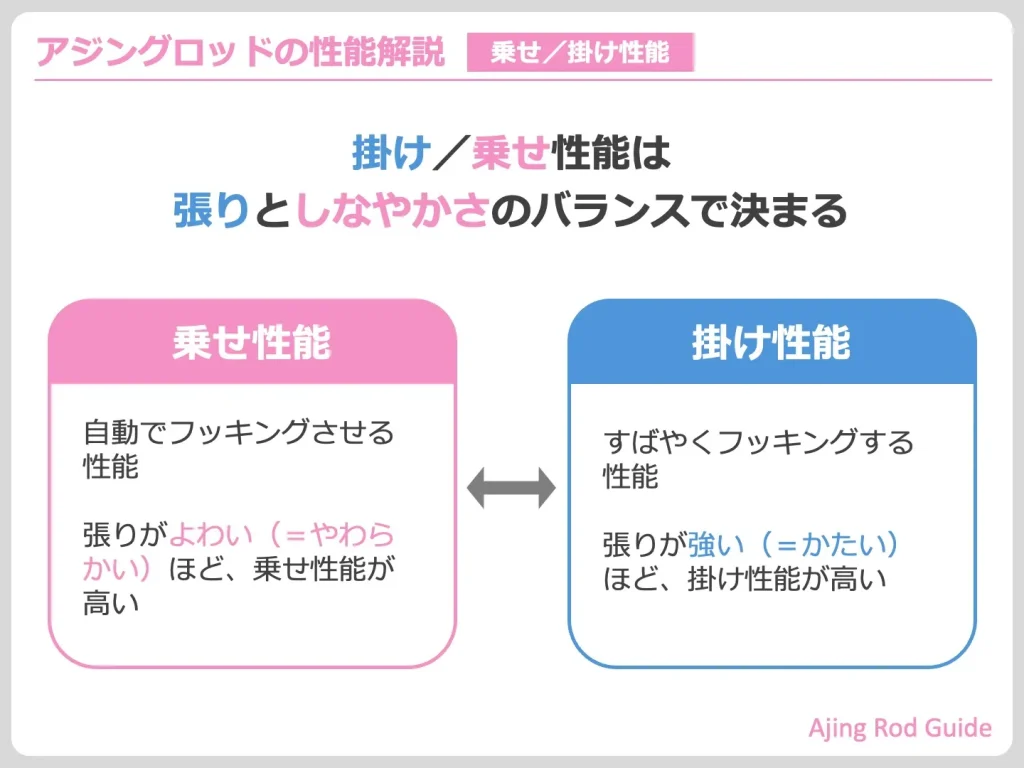

乗せ/掛け性能

乗せ/掛け性能は、アジの口にうまく針をかける能力。

ロッドの「張り」と「しなやかさ」のバランスによって決まります。

掛け性能は、アタリを感じてからアジの口に針を掛ける能力。

ロッドの反発力(張り)が強いほど、スピーディーなフッキングが可能となります。

乗せ性能は、アジがルアーを吸い込んだとき、オートで針を掛ける能力。

ティップがしなやかであるほど、乗せ性能が高くなります。

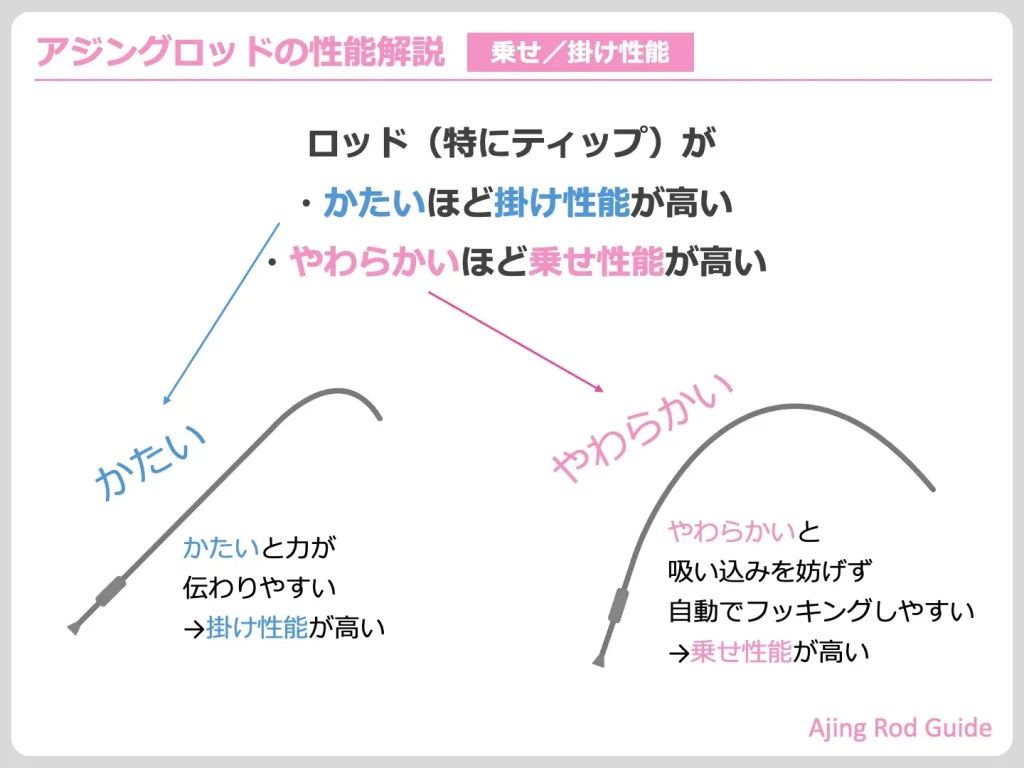

めちゃ簡単にいうと、

- 硬いロッドほど、掛け性能が高い

- 柔らかいロッドほど、乗せ性能が高い

という感じです。

(厳密にはロッドのどの部分が「硬い/柔らかい」のかってことなんですけども、簡単にいうと↑って感じになります。)

アジングロッドにおける「掛け」と「乗せ」は、対極にある能力。

なので、機種の特徴を紹介するときには、「掛け調子のモデルです」とか、「乗せ調子にチューニングしています」なんて言われたりもします。

「乗せ」と「掛け」はどちらが重要?

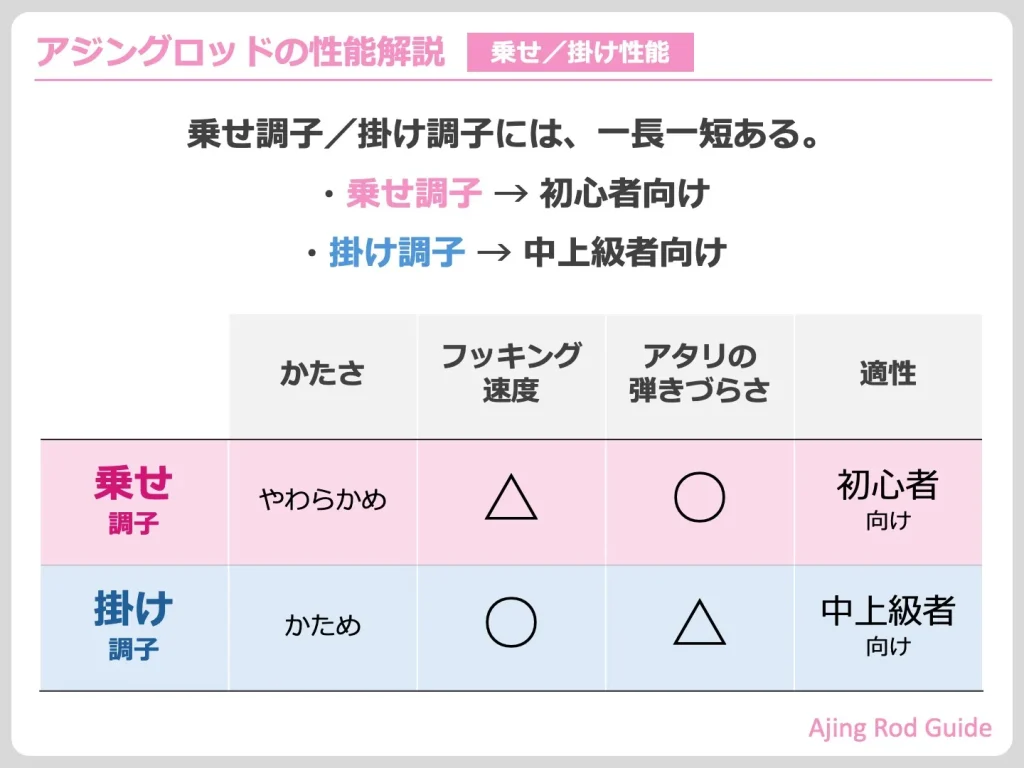

「掛け調子」と「乗せ調子」には、どちらも一長一短あります。

掛け調子のロッドは、スピード感のあるフッキングと、狙って掛けた感が味わえるので、使っていて楽しいです。

そのかわり、ロッドの硬さが原因でアジのアタリを弾いてしまうこともあり、アジの吸い込みが弱いような状況だとうまく機能しづらいという弱点があります。

こんな特性をもつので、掛け調子のロッドはどちらかといえば中上級者向けといえます。

乗せ調子のロッドは、アワセを入れなくてもある程度は自動でフッキングしてくれるため、アジングがやさしくなります。

そのかわり、アジがルアーを吐き出すのが速いときなど、スピーディーなフッキングが求められる場面は苦手です。

こんな特性をもつので、乗せ調子のロッドはどちらかといえば初心者向けといえます。

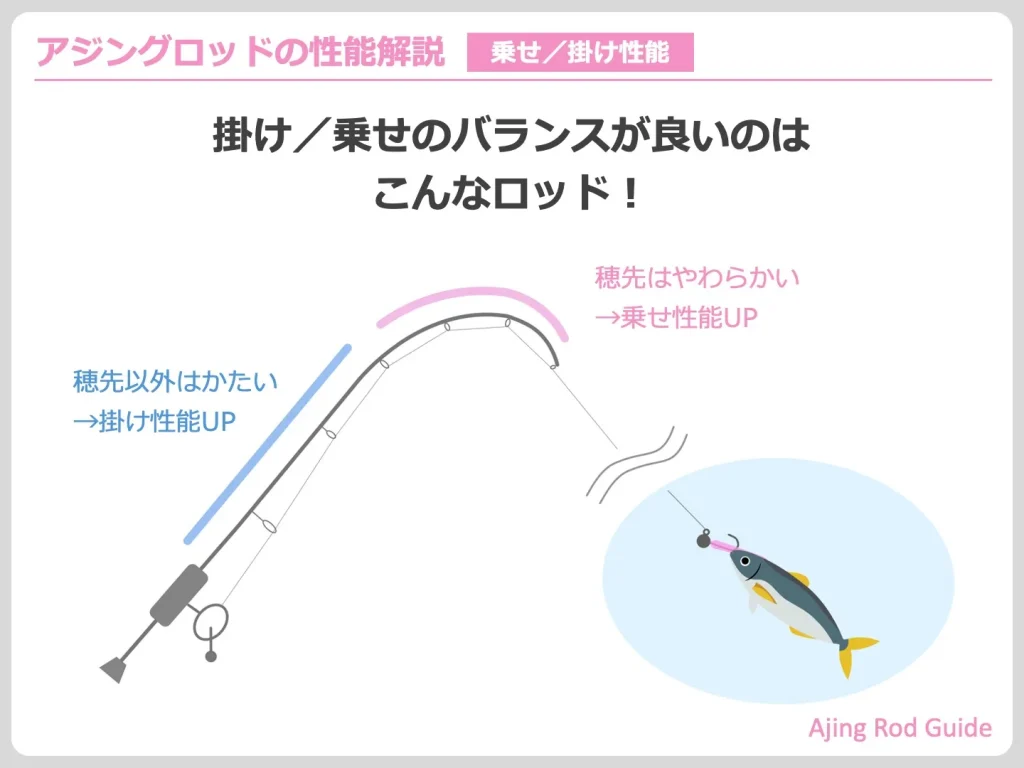

うま〜くバランスがとれているモデルがおすすめ

私が個人的に好きなのは、「乗せ」と「掛け」のどちらかに特化するのではなく、うま〜くバランスがある感じのロッドです。

具体的にいうと、

- 穂先部分が柔らかくて(=乗せ性能アップ)

- 穂先のすぐしたの部分が硬い(=掛け性能アップ)

ってセッティングのやつ。

こういったロッドは、1本でいろんな状況に対応できるので、つぶしがききます。

小型のアジを狙っているときなんかは、こちらから積極的に掛けにいかず、乗せ性能が高い状態で乗るまで待つほうが良いことが多いです。

逆に、中〜大型のアジは口が大きいってこともあって、なるはやでフッキングを入れないと掛からないことが多いんです。

「掛け」と「乗せ」のバランスが良いロッドは、どちらのパターンにも対応可能。

私は、釣り場に何本もロッドを持っていくのは面倒に感じるほうなので、1本でできることが多いバランス型のモデルを好んで使っています。

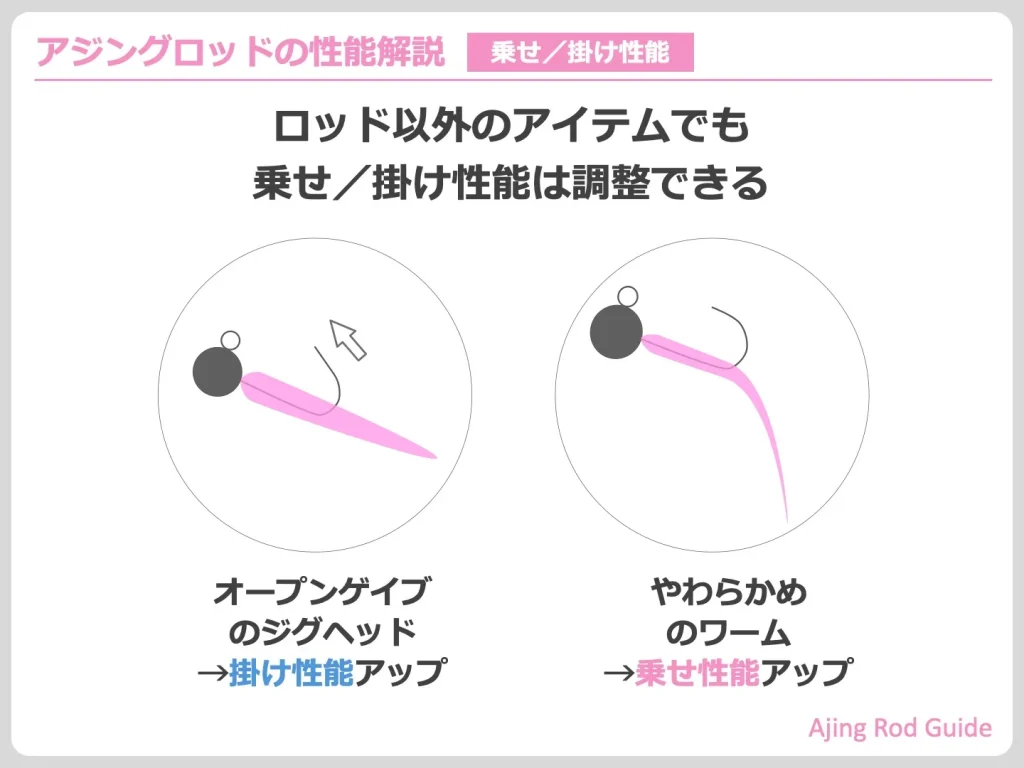

ちなみに、「乗せ」と「掛け」のバランスについては、ロッド以外の道具でも多少は調整がききます。

例えば、針先が開いた(オープンゲイブの)ジグヘッドを使うことで、フッキングスピードを上げるなど。

ロッド以外の道具でも調整できるので、めちゃ細かくこだわる必要はありません。

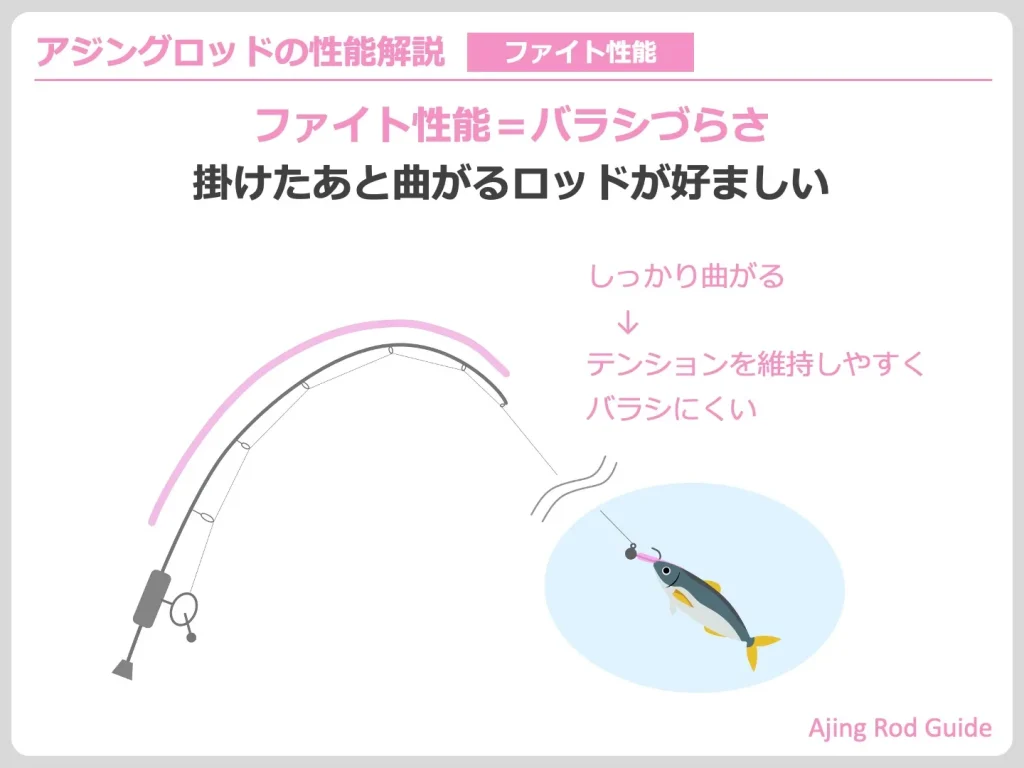

ファイト性能

アジングにおけるファイト性能は、おもに「バラシづらさ」ですね。

アジは口が柔らかく、掛けたあとにまあまあ動きまわる魚なので、割とバレやすいです。

当然、バラシづらいロッドを使ったほうが釣果は伸びます。

「ふ〜ん。で、バラシづらいロッドってどんなん?」

バラシづらいロッドとは、魚を掛けたときにしっかり曲がってくれるロッドです。

ロッドの曲がり幅が大きいと、フッキング部分に急激な負荷がかかりづらいため、口切れを防ぎやすくなります。

また、ほどよいラインテンションを保てるので、針外れもしづらいです。

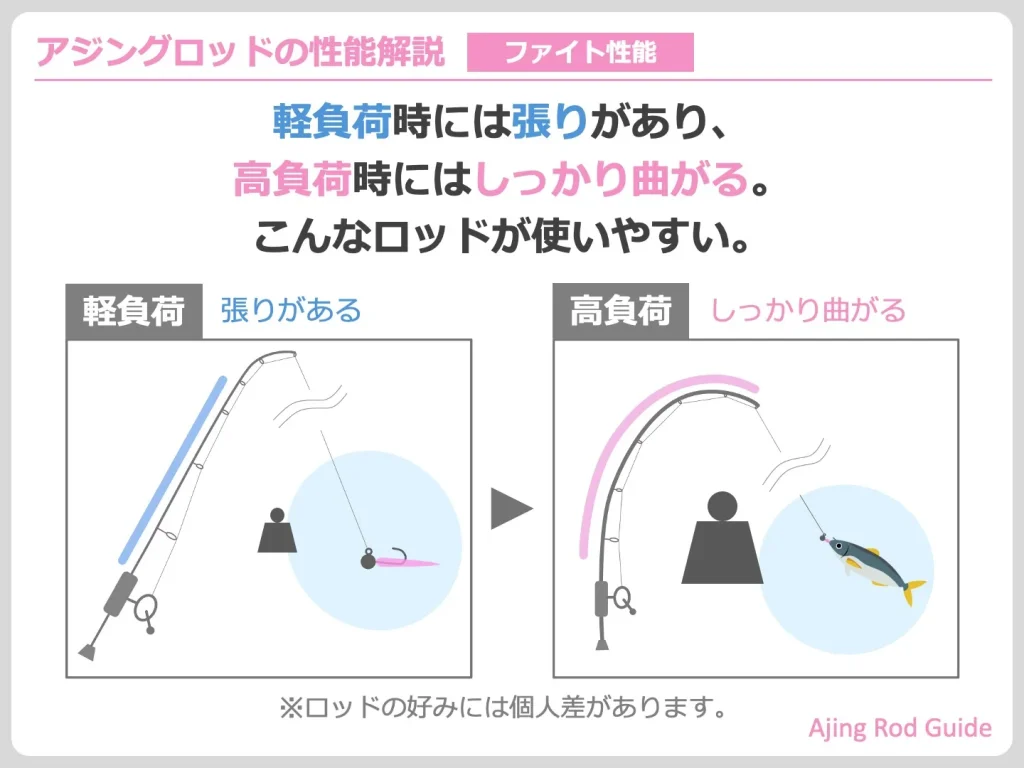

操作性や掛け性能とのバランスも重要

とはいえ、ただ柔らかいだけではダメなんですよね〜。

キャストや操作のとき、つまり軽い負荷がかかったときには「硬さ(張り)」が感じられるほうがいいんです。

でも一方で、魚を掛けたときには、しっかりとした「柔らかさ」がほしい。

「いや、硬いんか、柔らかいんかどっちやねん!」

って話ですよねw。

こんなアジンガーのわがままに応えるために、メーカーさんが頑張っておられるわけです。(ありがたや)

まとめますと、ぼくたち(アジンガー)の多くが好きなのは

- 軽負荷では、張りを感じられる

- 高負荷では、しやなかに曲がる

というバランスがうまくとってあるロッドなのです。

とはいえ、ファイトに関しては、ドラグの調整だとか、ロッドワークだとかで結構なんとかなっちゃいます。

アジはめちゃ引きが強いわけでもないですし。

ファイト性能に関しては、アジングに慣れてくるにつれて、重要度が下がっていくかな〜。っと個人的には思っとります。

飛距離

飛距離性能は、シンプルにどんだけ飛ぶか?ってことです。

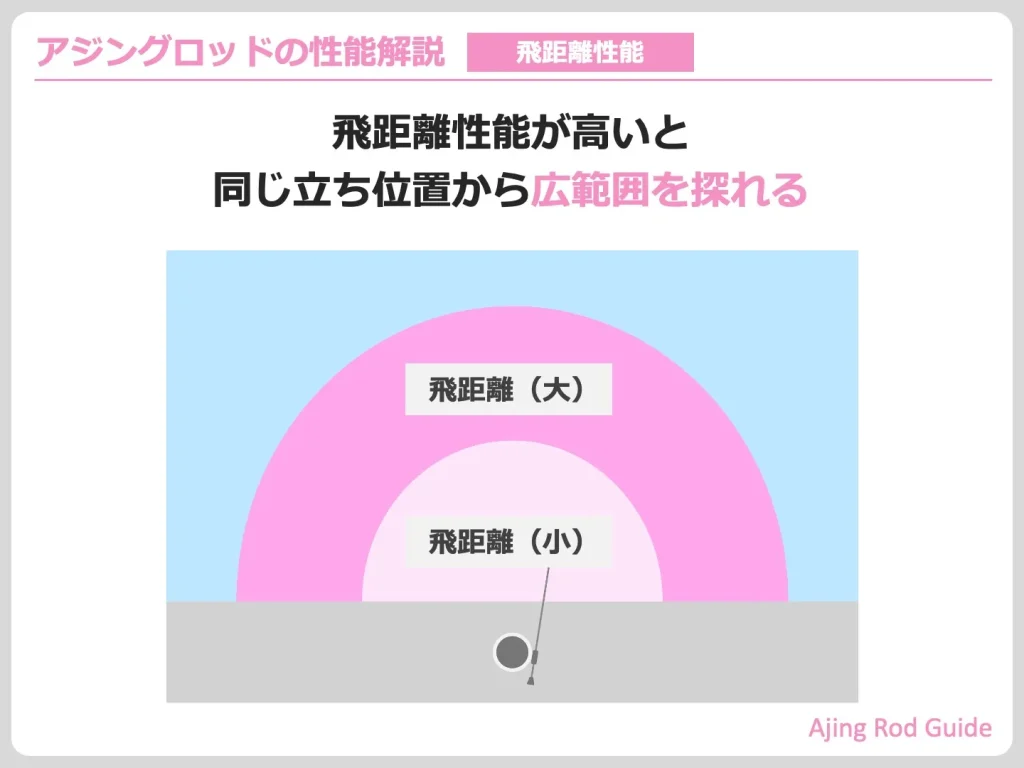

よく飛ぶロッドを使えば、ひとつの立ち位置から探れる範囲が広くなるので、基本的には有利になります。

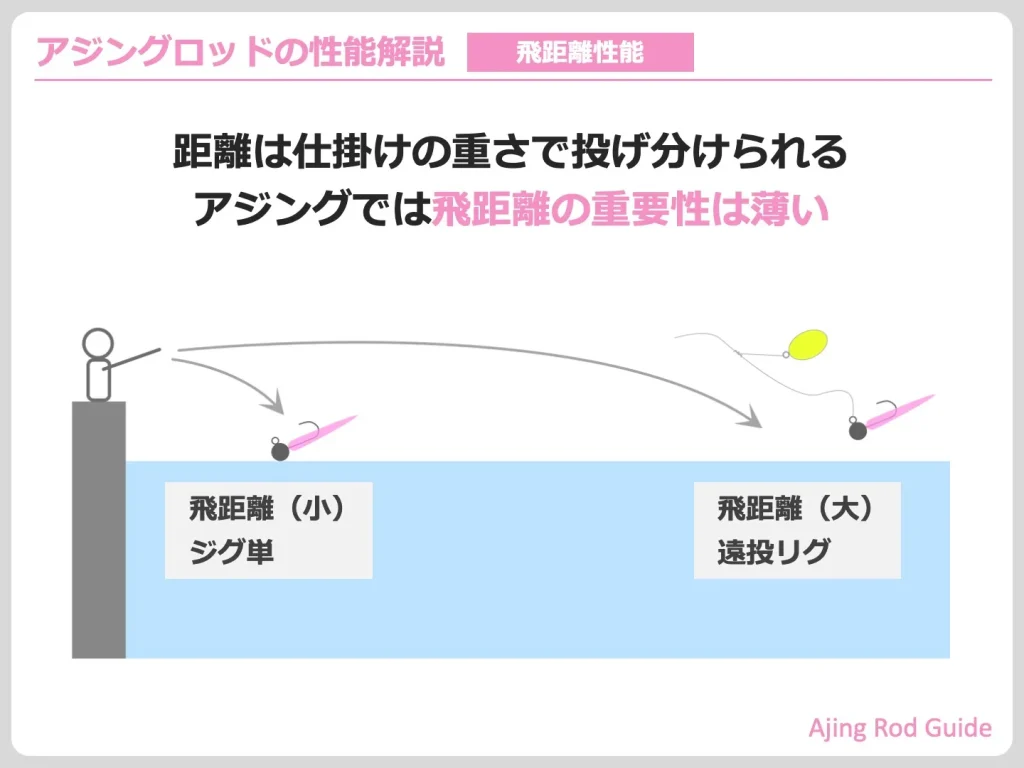

ただ、アジングでは1g前後の軽い仕掛けを使うことが多く、ロッドの良し悪しで飛距離が大きく変わることはありません。

また、アジは岸に沿って回遊することが多いので、そもそもガッツリ投げる必要性が薄いです。

遠い場所を探りたいときは、仕掛けの重さを増やして対応するのがキホン。

なので、飛距離性能の重要性はそんなに高くありません。

「メーカーさんの公式サイトを見ても、他ジャンルほど飛距離性能をプッシュしていないですもんね〜。」

パワー

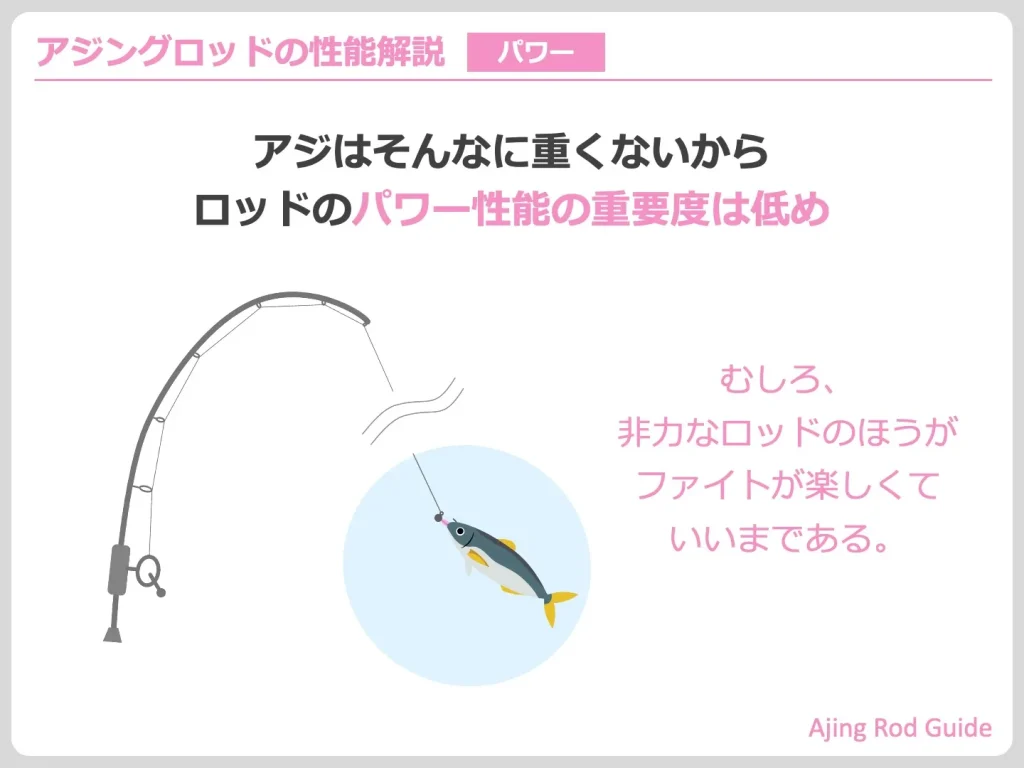

パワーは、アジを掛けたあとにグイグイ寄せる能力。

パワーのあるロッドだと、素早くアジを釣り上げることができ、手返しが良くなります。

一方で、バラシやすかったり、ファイトが味気なくなったり、パワーがあるがゆえの弊害も無視できません。

アジはめちゃ引きが強いわけでもないですし、魚自体の重さもそんなにないです。

個人的には、ちょっとパワーが足りないかな〜と感じるぐらいのロッドのほうが、魚とのやりとりを楽しめるので好み。

いずれにせよ、アジングにおいては、ロッドパワーの重要性は低めといっていいでしょう。

アジングロッドの性能についてのまとめ

| 性能 | 重要度 |

|---|---|

| 感度 | ☆5 |

| 操作性(とキャスト精度) | ☆4 |

| 乗せ/掛け性能 | ☆4 |

| ファイト性能 | ☆3 |

| 飛距離 | ☆2 |

| パワー | ☆2 |

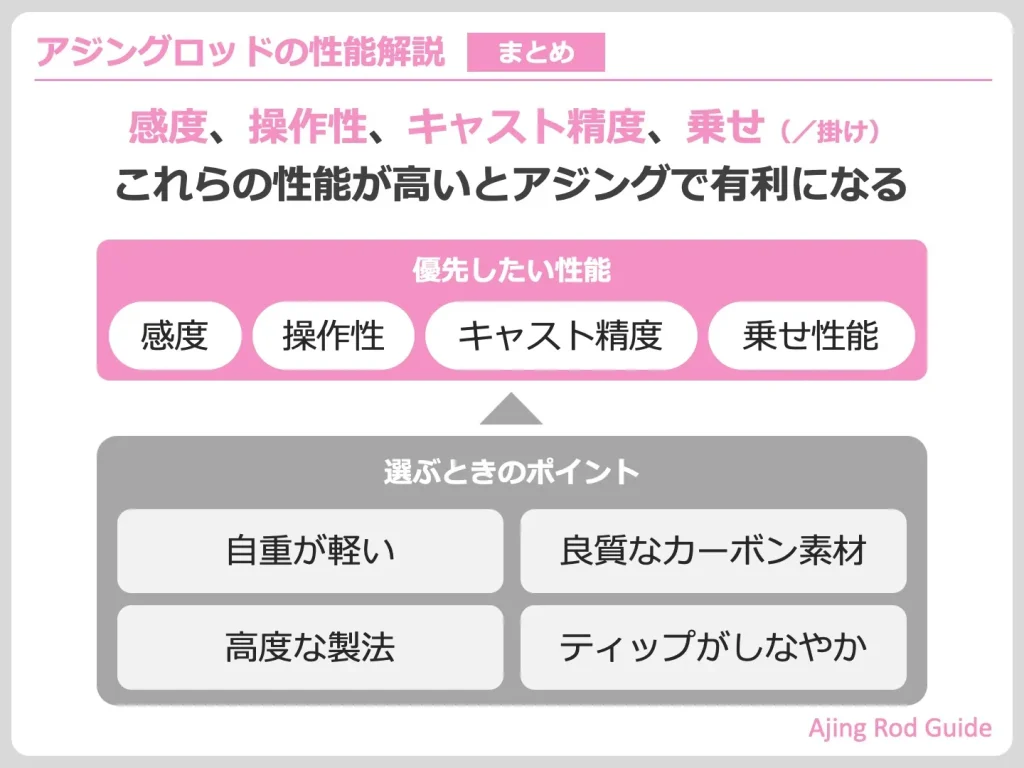

ロッド選びで優先したい項目は、「感度」「操作性(とキャスト精度)」「乗せ/掛け性能」の3つです。

「感度」と「操作性(とキャスト精度)」に関しては、

- ロッドの自重が軽くて

- 良いカーボン素材が使われていて

- 特殊な製法も駆使されている

って感じだと、高くなります。

まあ、おおむねロッドのお値段に比例するって感じですね。

値段が高いロッドほど、性能も高いです。

「乗せ/掛け性能」に関しては、人によってけっこう好みがわかれます。

アジングに慣れていないうちは、「乗せ」性能に寄せたロッドを使うほうがアジングがやさしくなるのでオススメです。