アジングロッドの選び方

さて、ここからはアジングロッドの選び方を解説していきます。

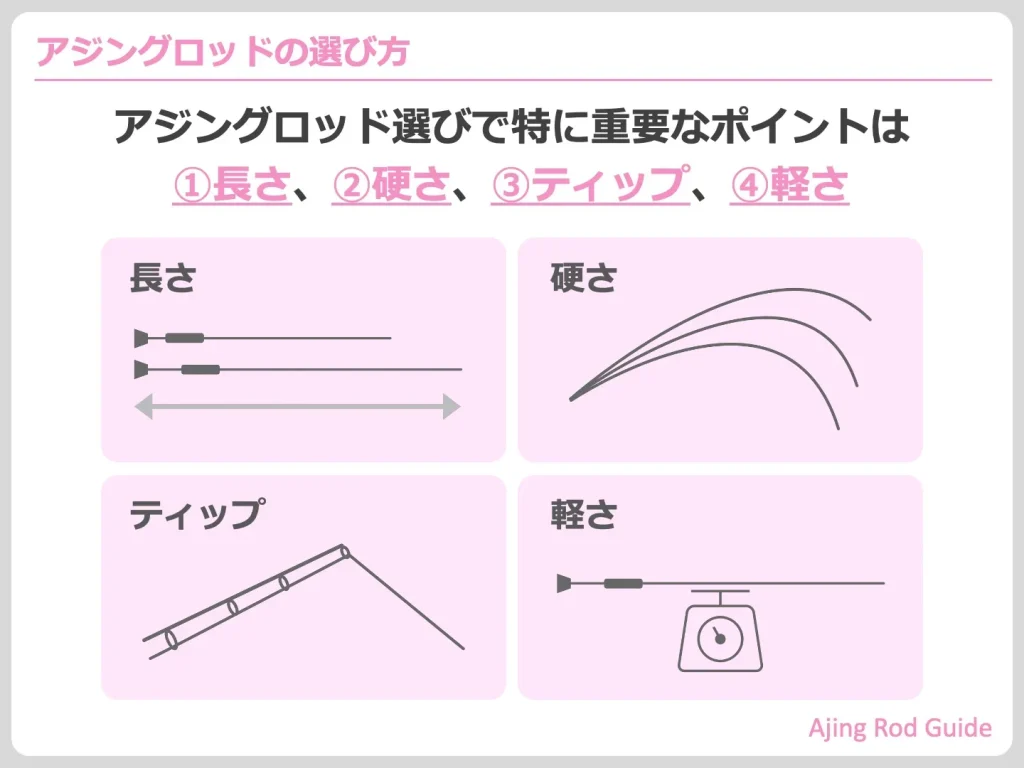

大事なポイントとなるのは、以下の項目です。

- 長さ

- 硬さ

- ティップ

- 軽さ

アジングで使う仕掛け(リグ)

具体的なロッド選びについて解説していく前に、アジングで使う仕掛け(リグ)について触れておきます。

(もう知ってるよ〜って方は、読み飛ばしてください。)

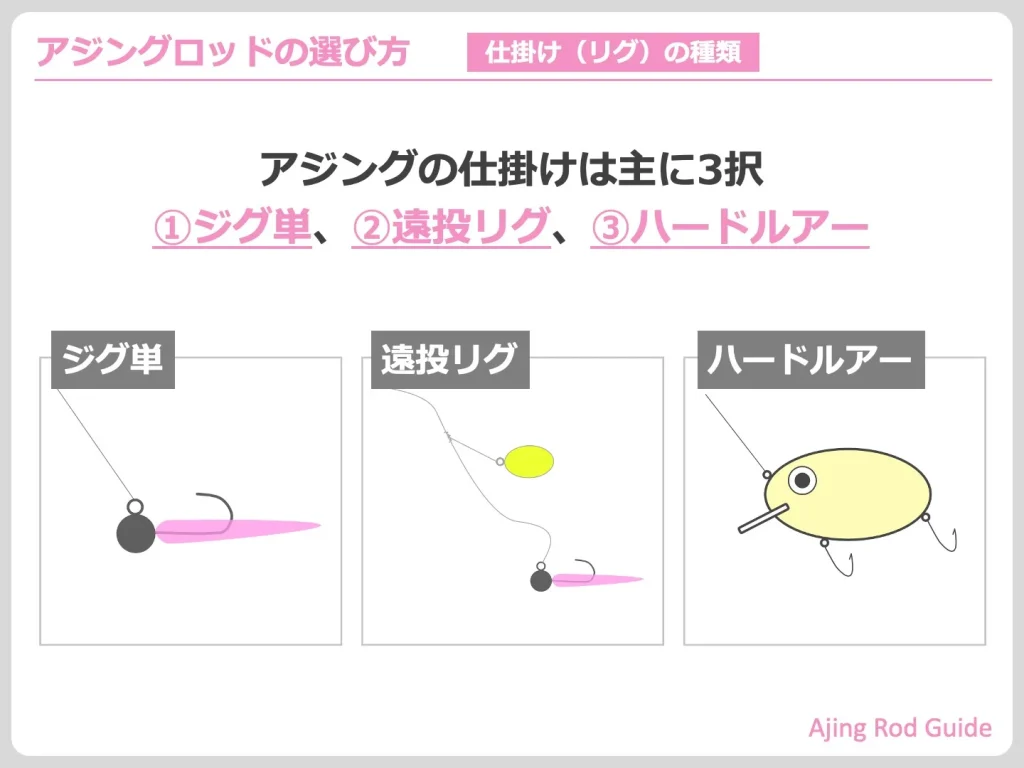

アジングで使われる仕掛けをざっくり分類すると、以下のようになります。

| 仕掛け(リグ) | 重さ |

|---|---|

| ジグ単(ジグヘッド単体) | 〜3gぐらい |

| 遠投リグ | 3〜20gぐらい |

| ハードルアー | 1〜10gぐらい |

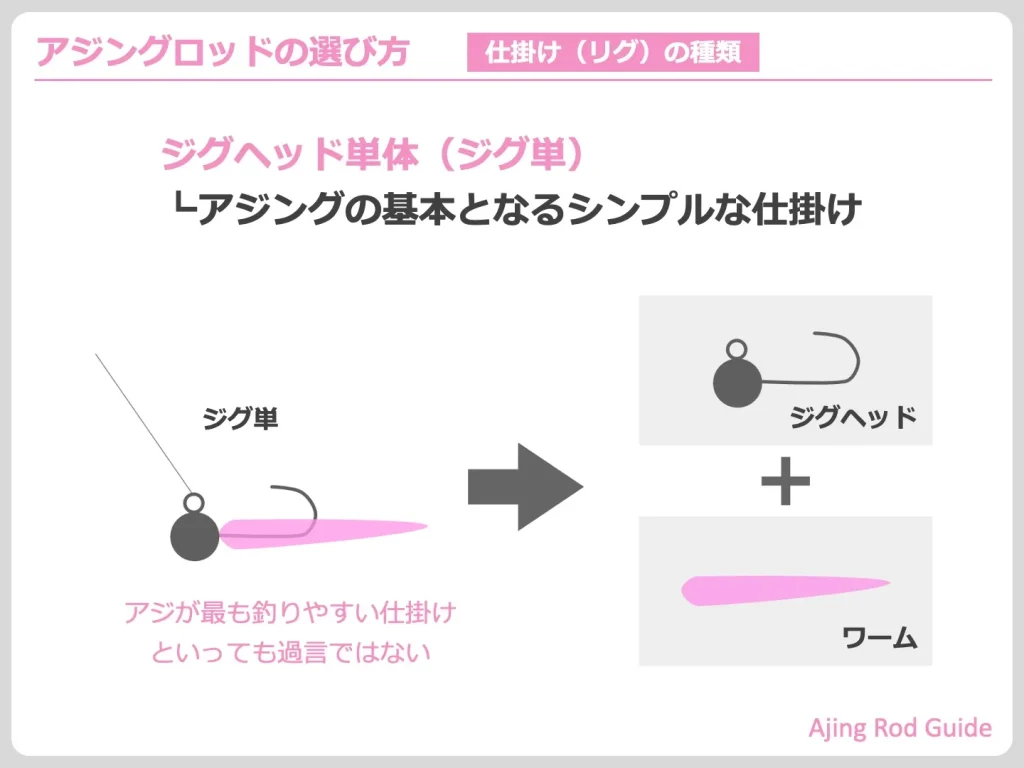

ジグ単(ジグヘッド単体)の特徴

ジグ単(ジグヘッド単体)は、アジングでは最もポピュラーな仕掛け。

重りと針が一体化した「ジグヘッド」というものに、ワームをつけただけのシンプルな仕掛けです。

シンプルなんですけど、操作感やアタリがダイレクトにわかり、アジに違和感を与えづらい(バイトが得やすい)。そんで、セッティングの手間も少ない。

要するに、アジングで一番使いやすくて、一番釣れる仕掛けです。だから、たくさん使われています。

実際、私も8割以上はジグ単でアジングをしていますし、釣り場に行ってもアジンガーの8割以上がジグ単を使っていると思います。(体感値ですけども)

なので、アジングロッドを選ぶときは、ジグ単を基本に考えましょう。

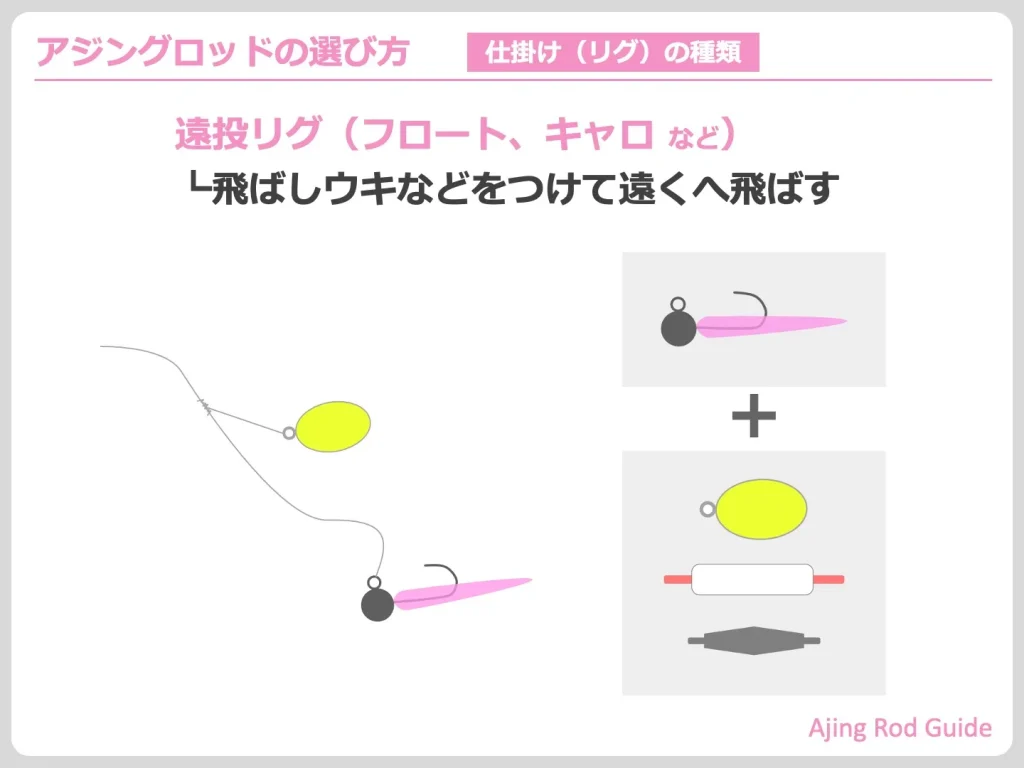

遠投リグの特徴

遠投リグは、ジグ単では届かない場所をサーチするための仕掛けです。

ジグヘッド&ワームの上に、シンカーや飛ばしウキといった”重り”をつけることで、飛距離を稼ぐって仕組み。

仕掛けを組むのが面倒ですし、遠投リグ専用のタックルが必要になったりもするんで、個人的には初心者さんにはあんまりおすすめしません。

というか、ジグ単だけでもアジングが十分に成立するので、無理してまで使う必要はないっす。

遠投リグは、「ジグ単以外の釣り方を楽しみたい」、「新しいポイントを開拓したい」といった意図を持った中上級者が使うもの。ってぐらいに捉えておいてちょうど良いです。

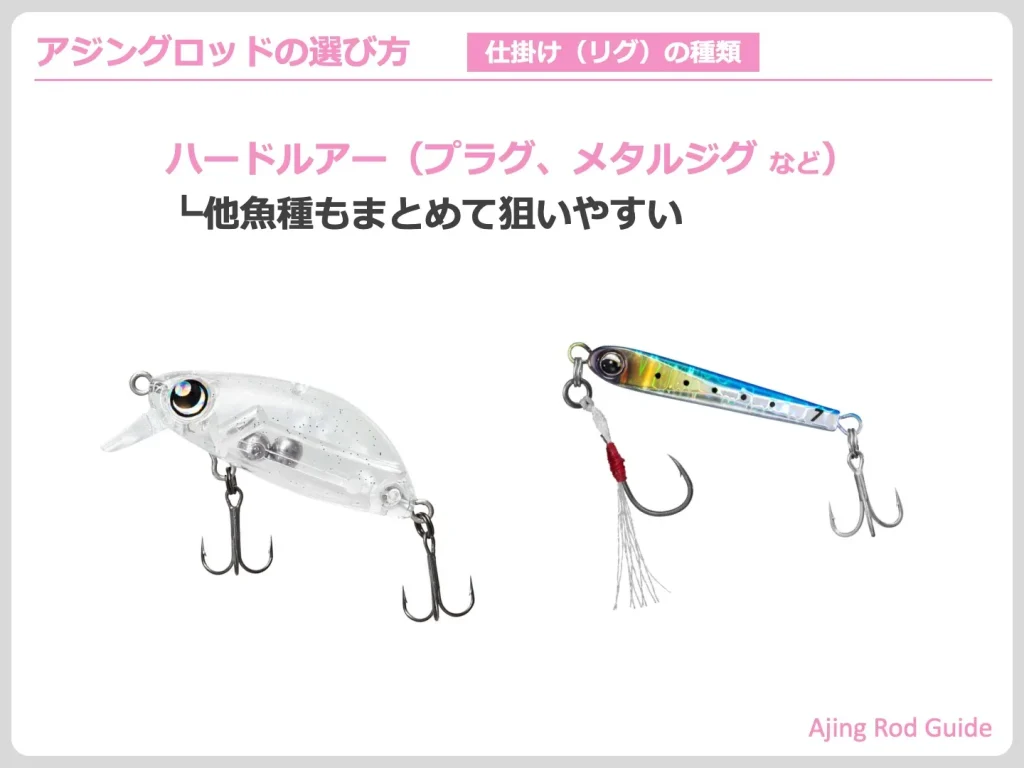

ハードルアーの特徴

ハードルアーは、プラグやメタルジグなどの硬いルアー。

手軽に使えてジグ単よりも飛距離を出しやすいってのが、主な利点でしょうか。

あとは、アジ以外の魚(メバルやカマス、シーバスなど)からの反応が良いってのも強みですね。

とはいえ、アジの釣りやすさでいったら、圧倒的にジグ単のほうが優秀。

なので、アジを釣るためだけに使うってケースはほとんどないですね。

つまり、アジングにおいてはそんなに重要ではないってことです。

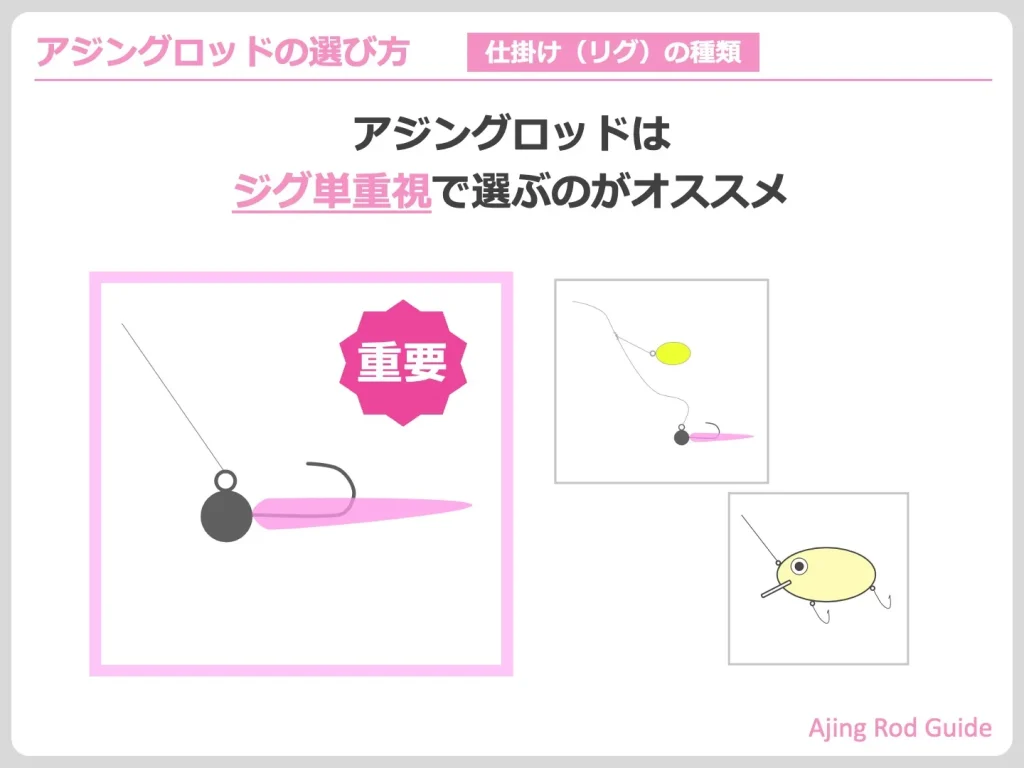

ロッド選びはジグ単優先で!

というわけなので、アジングロッドを選ぶときはジグ単最優先!

たいていの人はこの方針でOKだと思います。

そこんとこを意識したうえで、以下の選び方解説をチェックしてみてください。

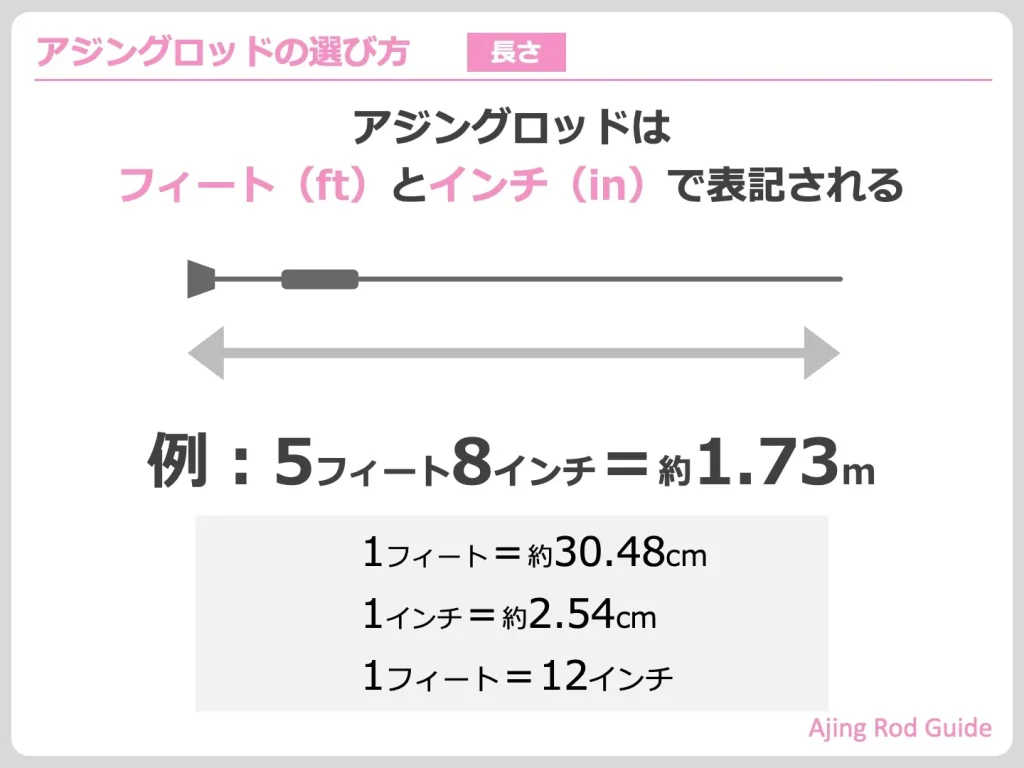

長さ

アジングロッドの長さは、「フィート」と「インチ」という単位を使って表されるのが一般的です。

現行のアジングロッド市場で主流となっているのは、5〜6フィート台の長さのモデル。

少数派ながら一定の需要はあるのが、7〜8ft台のモデルってな感じになっています。

なので、アジングロッドの長さを選ぶときは、「5ft台」「6ft台」「7〜8ft台」の3カテゴリに分けて考えるのがおすすめです。

それぞれの長さの仕掛け(リグ)への対応イメージは以下のような感じです。

| 長さ | ジグ単 | 遠投リグ(軽) | 遠投リグ(重) |

|---|---|---|---|

| 5ft台 | ◎ | △ | × |

| 6ft台 | ◯ | ◯ | × |

| 7〜8ft台 | △ | ◯ | ◎ |

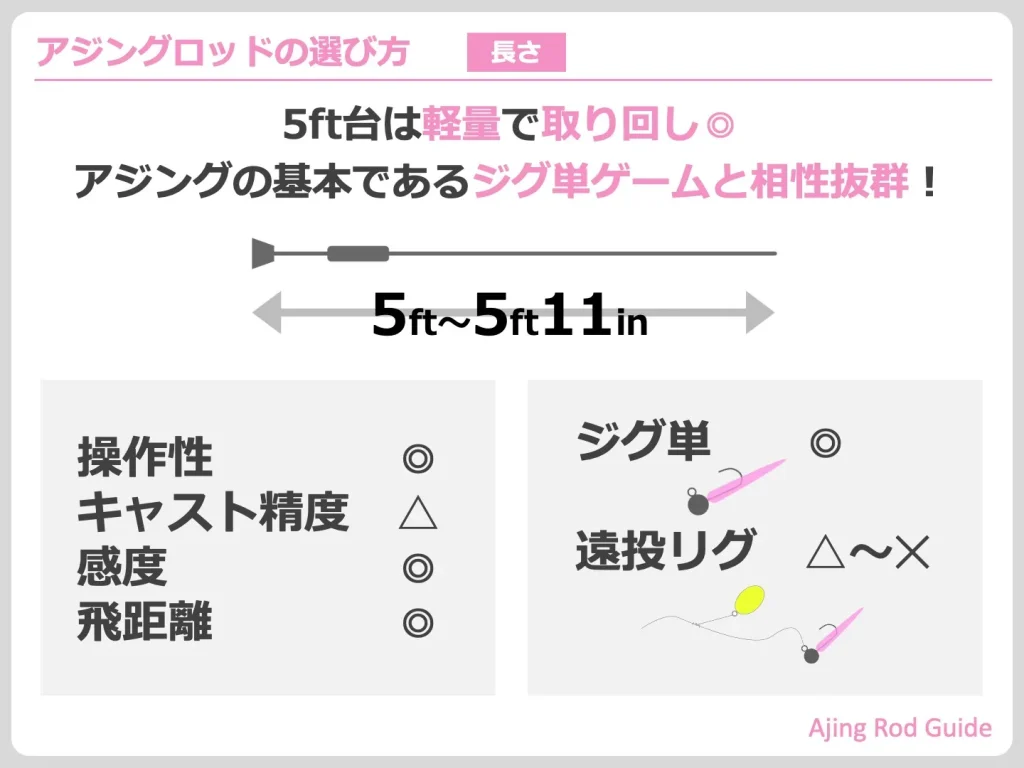

5ft台の特徴

5ft台のモデルは、ジグ単専用として設計されているものが多いです。

短いぶんキャストや操作がしやすく、軽量で感度も良好。

ってことで、アジングの中上級者はたいてい5ft台のモデルを1本は持っています。

ジグ単を扱いやすい5ft台のロッドは、アジング初心者さんにもおすすめ。

ジグ単ゲームがうまい人は、他の仕掛けを使ってもたいていうまいです。

アジングを始めてからしばらくは、ジグ単しかやらないと割り切ってしまうのもアリ。

むしろ、そのほうが効率よく上達できると思います。

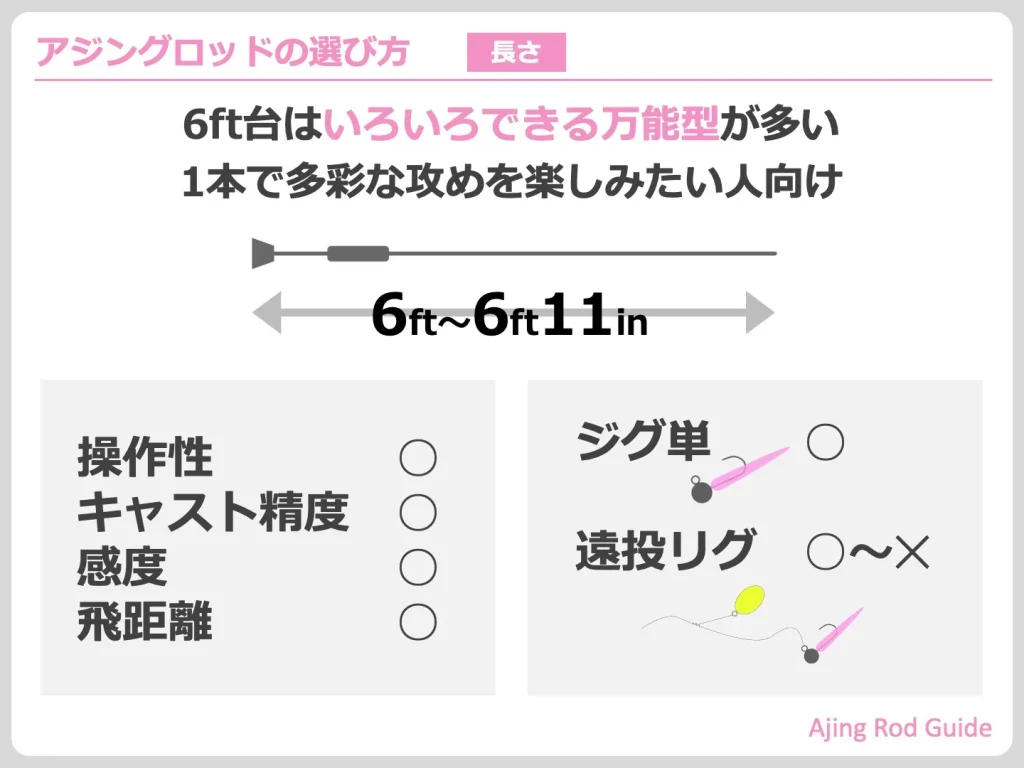

6ft台の特徴

6ft台は、ジグ単と軽めの遠投リグに対応する万能モデルが中心。

ジグ単での近距離戦だけでなく、遠投リグでの中距離戦にも対応するという懐の広さが魅力です。

ジグ単で届く範囲にアジがいないときに、遠投して沖を探る。みたいなムーブもできます。

アジングで基本となるジグ単ゲームを極めるのが上達への近道。

なんですけど、始めたばかりの頃って、いろんなコトに手を出してみたくなるじゃないですか。

いろいろやりたい派の人は、6ft台のロッドでアジングを始めるのが良いかと思います。

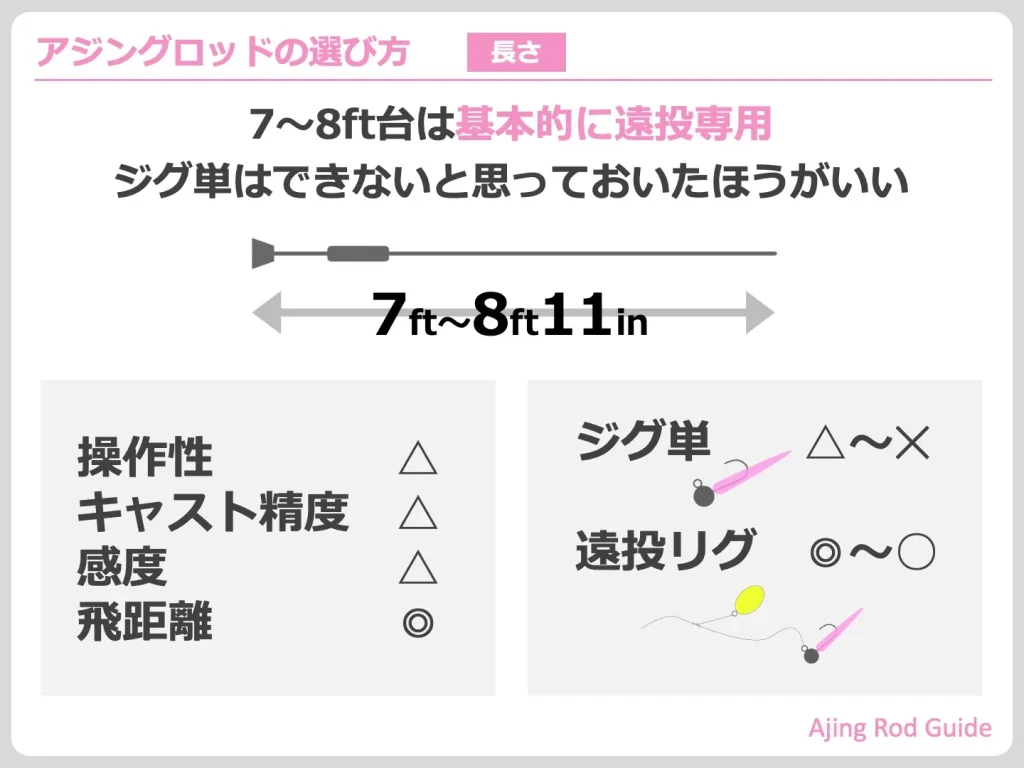

7〜8ft台の特徴

7〜8ft台は、ほとんどのモデルが遠投に特化した設計。

ガッツリ飛ばして広範囲を探れるという利点がある一方で、ジグ単がかなり使いづらいという難点もあります。

なので、始めての1本として手に取るのはおすすめしません。

5〜6ft台のモデルでアジングに慣れたうえで、遠投ゲームにも本腰を入れてみたい。こんなタイミングで購入を検討するのが良いでしょう。

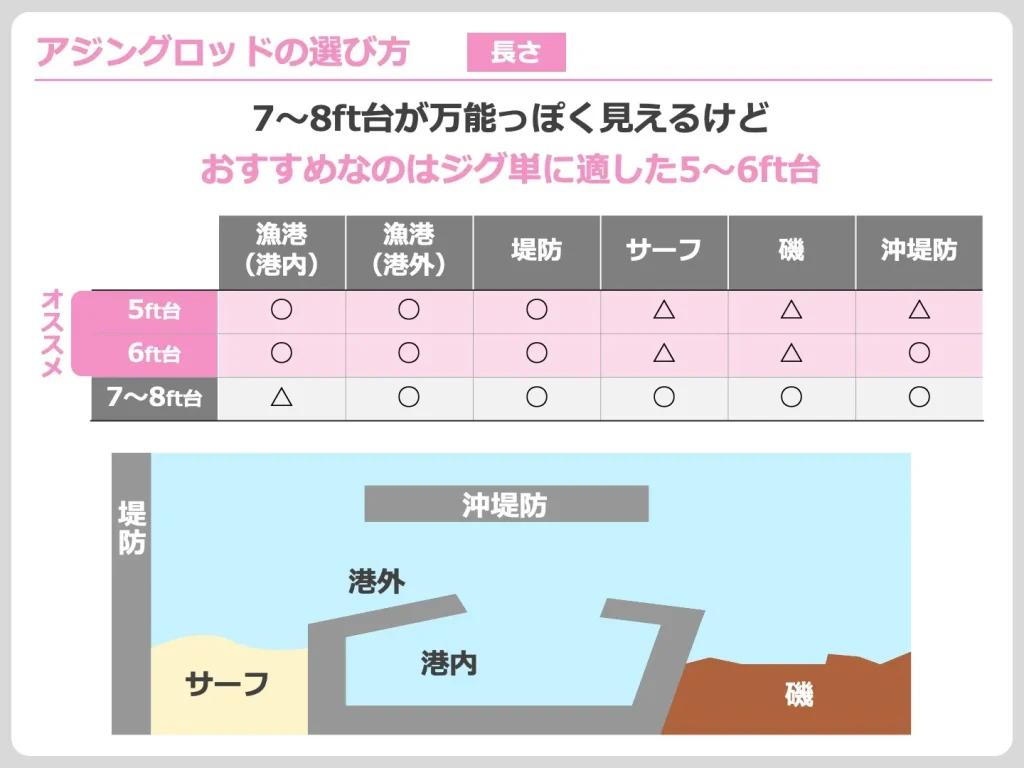

長さごとの釣り場適性

長さごとの釣り場適性はこんな感じ↓です。

| 漁港(港内) | 漁港(港外) | 堤防 | サーフ | 磯 | 沖堤防 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 5ft台 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ |

| 6ft台 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ |

| 7〜8ft台 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

表だけを見ると、「7〜8ft台」の汎用性が良いんですけど、やはりアジングの基本はジグ単ゲーム。

漁港や堤防で取り回しよく使える5〜6ft台が個人的にはおすすめです。

長さごとの性能傾向

長さごとの性能傾向はこんな感じ↓です。

| 感度 | 操作性・キャスト精度 | 飛距離 | パワー | |

|---|---|---|---|---|

| 5ft台 | ◎ | ◎ | △ | △ |

| 6ft台 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 7ft台 | △ | △ | ◎ | ◎ |

感度や操作性は、基本的にはロッドが短いほうが高くなる傾向にあります。

逆に、飛距離やパワーは長いロッドのほうが有利です。

「乗せ/掛け性能」や「ファイト性能」は、長さというよりは、硬さやティップ、竿調子なんかのほうが影響しやすいので、ここでは表記しないことにしました。

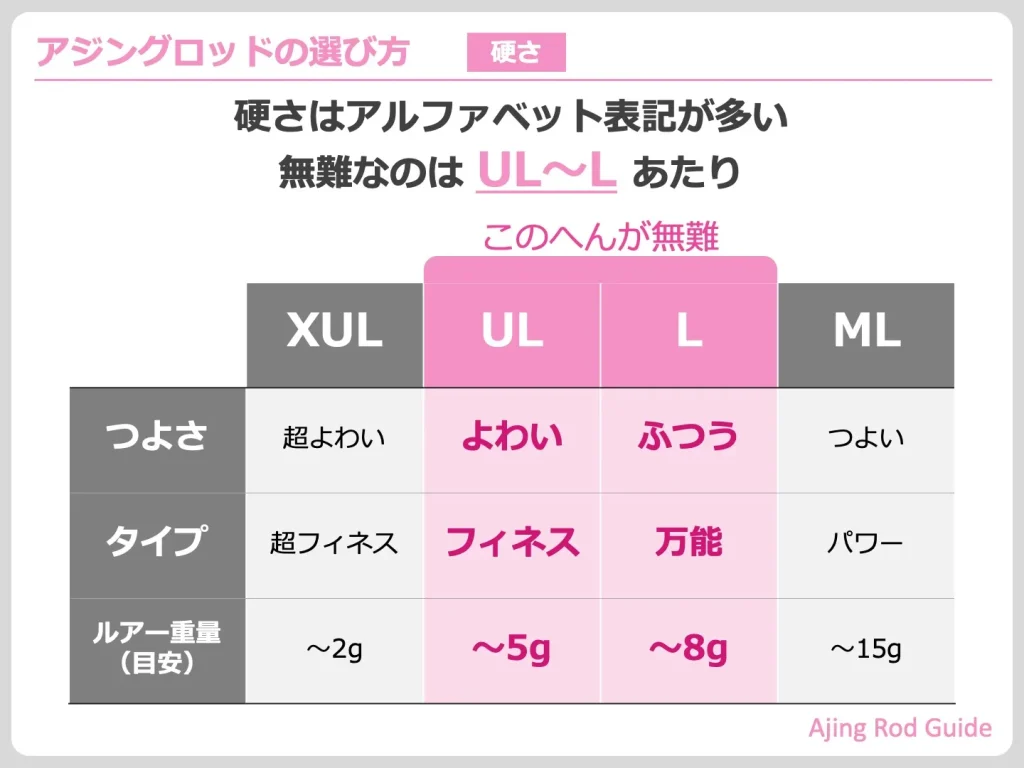

硬さ

アジングロッドの硬さは、「UL」や「L」といったようにアルファベットで表記されるのが一般的です。

んで、硬さを選ぶときはざっくり以下の4択と思っておけばOKです。

| 硬さ | 強さ | タイプ | 対応ルアー重量(※目安) |

|---|---|---|---|

| XUL | 超よわい | 超フィネス | 〜2g |

| UL | よわい | フィネス | 〜5g |

| L | ふつう | 万能 | 〜8g |

| ML | つよい | パワー | 〜15g |

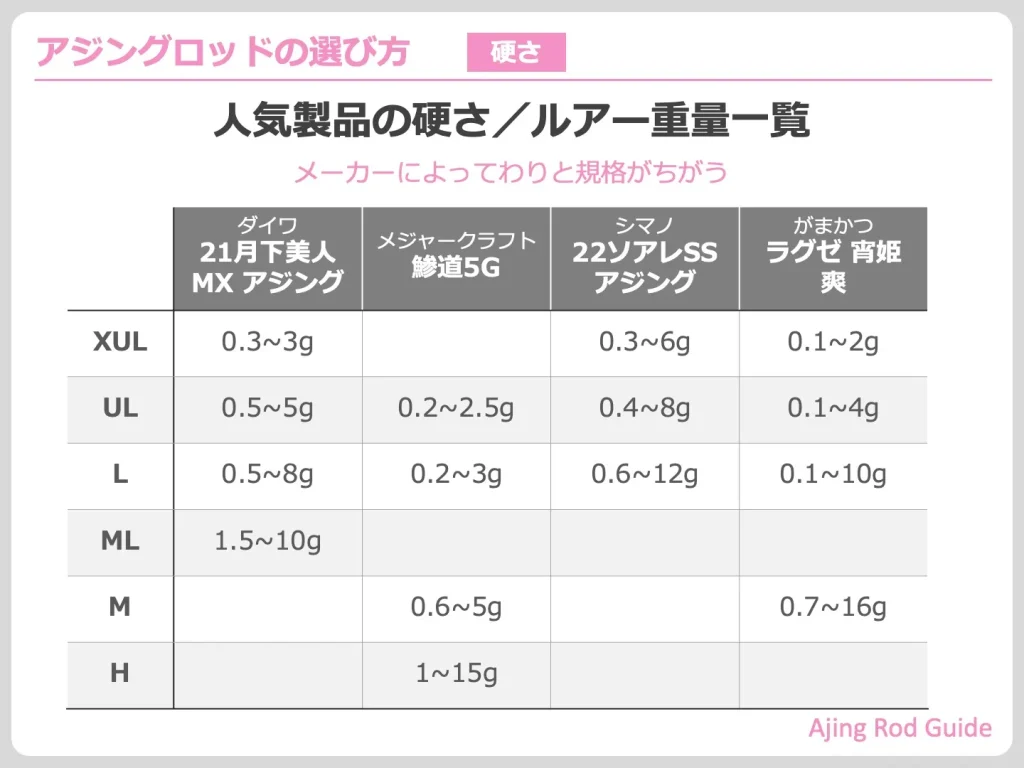

目安としては上表のとおりなんですけど、硬さ表記と、実際の強さはメーカーによって差があります。

例を挙げるなら、こんな感じ↓です。

| 月下美人MXアジング | 鯵道5G | ソアレSS アジング | 宵姫 爽 | |

|---|---|---|---|---|

| XUL(SUL)(FL) | 0.3〜3g | 0.3〜6g | 0.1〜2g | |

| UL | 0.5〜5g | 0.2〜2.5g | 0.4〜8g | 0.1〜4g |

| L | 0.5〜8g | 0.2〜3g | 0.6〜12g | 0.1〜10g |

| ML | 1.5〜10g | |||

| M | 0.6〜5g | 0.7〜16g | ||

| H | 1〜15g |

同じパワー表記でも、メーカーによって推奨しているルアー重量が異なります。

「UL」や「L」といったパワー表記はあくまで目安にしかなりません。

アジングロッドの硬さを選ぶときは、対応するルアー重量もあわせてチェックすることをおすすめします。

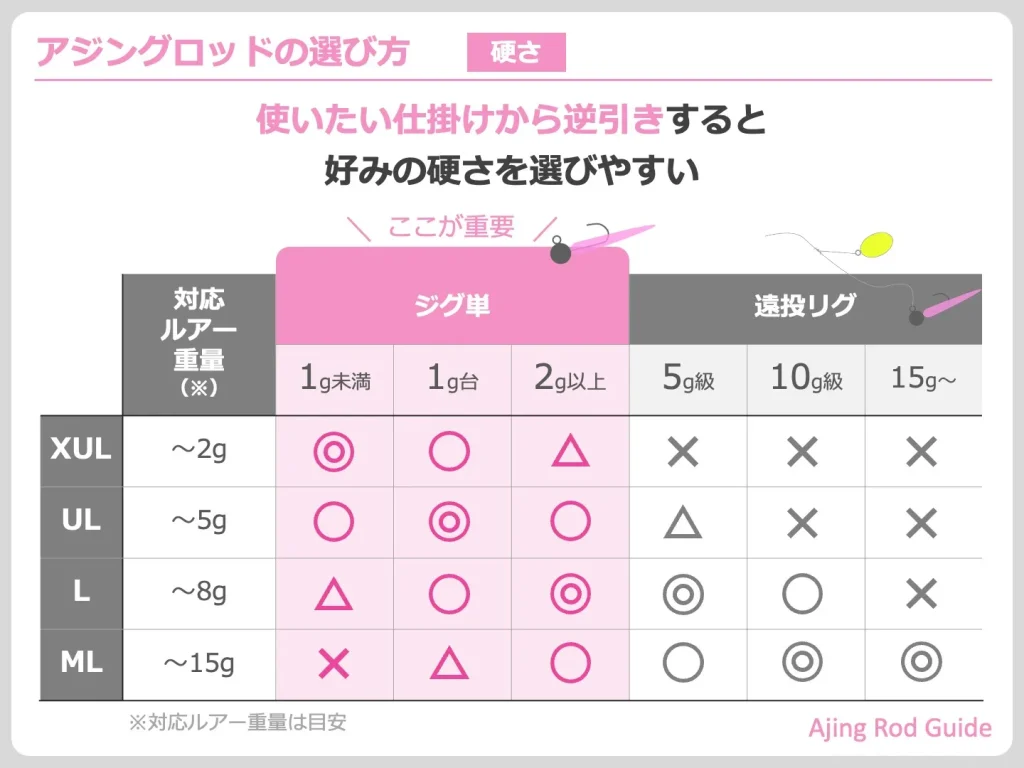

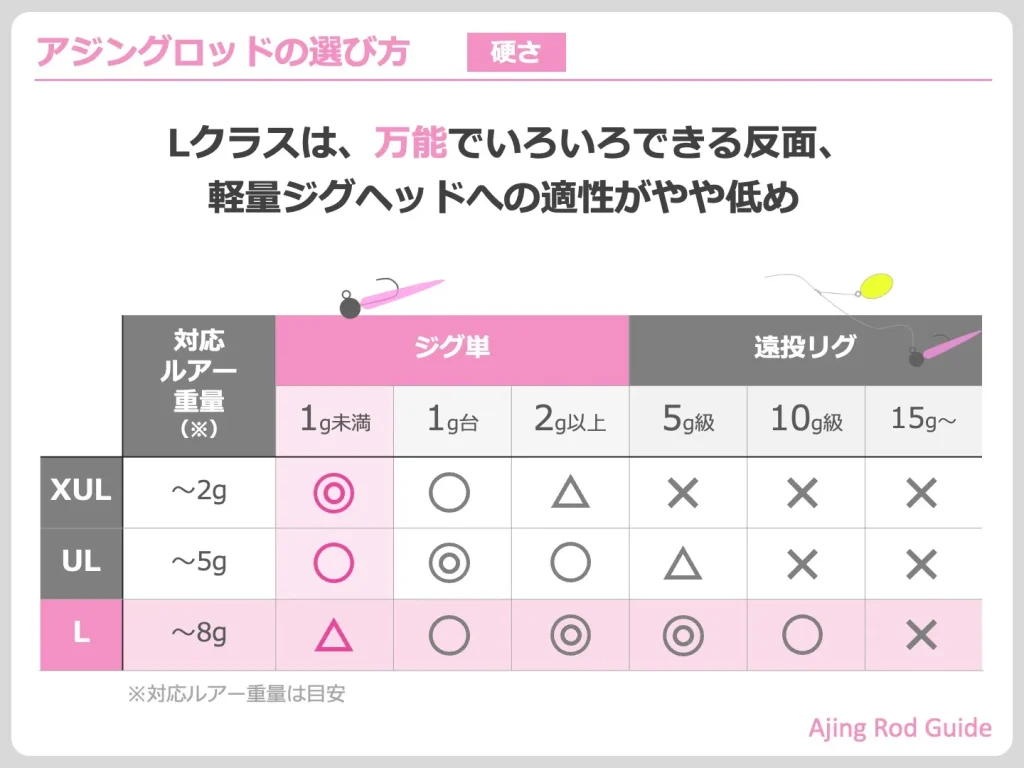

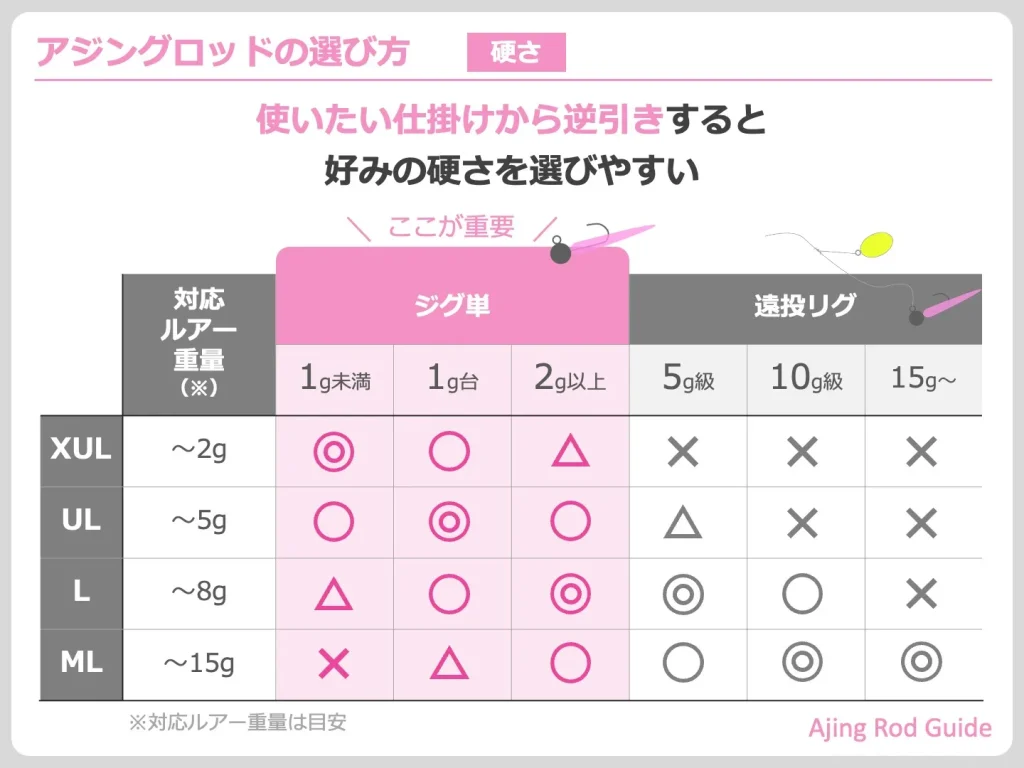

硬さ(パワークラス)と仕掛けの相性

次に、硬さごとの違いについて解説していきます。

まずは対応する仕掛け(リグ)については、以下のようなイメージです。

| 硬さ | 対応ルアー重量(※目安) | ジグ単 | 遠投リグ | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1g未満 | 1g台 | 2g以上 | 5gクラス | 10gクラス | 15g〜 | ||

| XUL | 〜2g | ◎ | ◯ | △ | ✕ | ✕ | ✕ |

| UL | 〜5g | ◯ | ◎ | ◯ | △ | ✕ | ✕ |

| L | 〜8g | △ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ✕ |

| ML | 〜15g | ✕ | △ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |

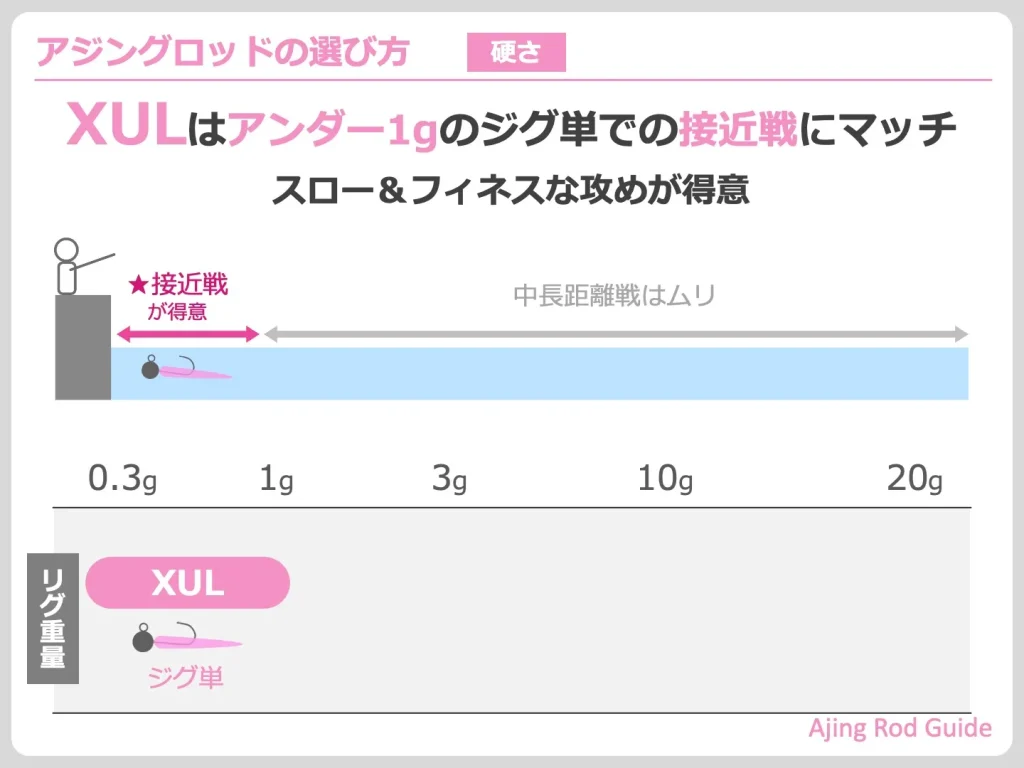

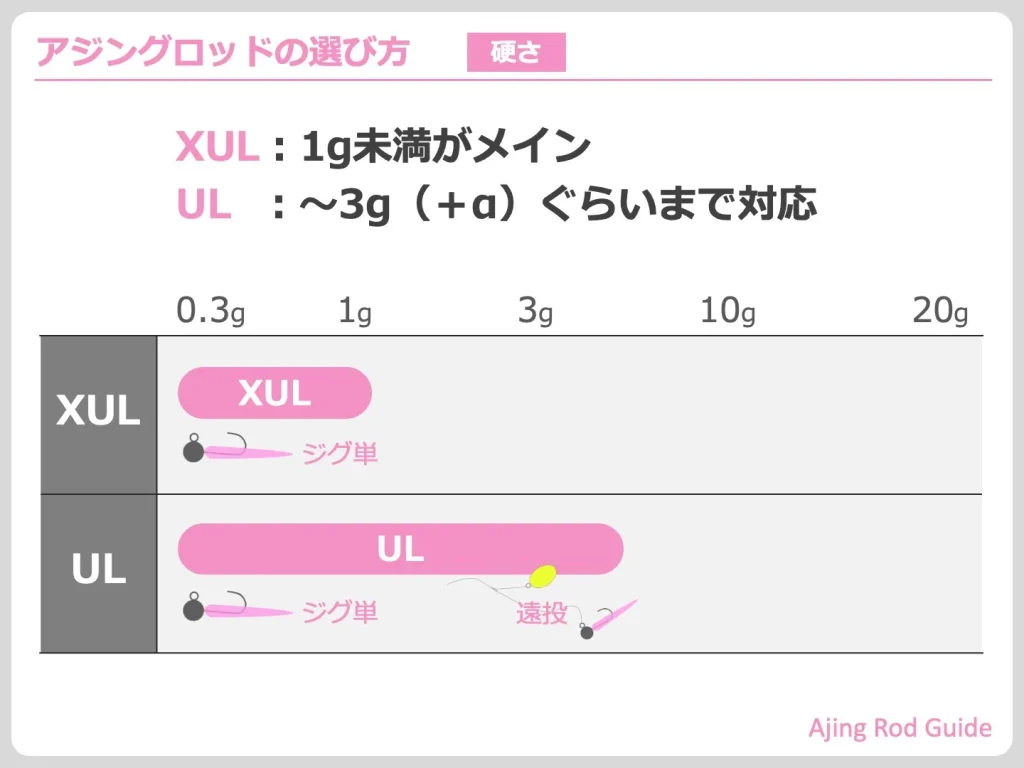

「XUL」クラスの特徴

「XUL」は、アンダー1gの超軽量ジグヘッドに特化したモデルが中心。

流れが緩いポイントでの超接近戦に特化したって感じですかね。

漁港の常夜灯まわりでジグヘッドをふわふわさせる誘いだったり、流れが緩い港湾部でじわーっとドリフトさせたり、そんな攻めと好相性。

最近流行りのアーバンアジング(都市部でのアジング)にも適します。

食わせ能力が高い超軽量ジグヘッドで、とにかくスローにフィネスに攻めたい人向けです。

どちらかといえば、アジング中上級者が好んで使っている印象です。

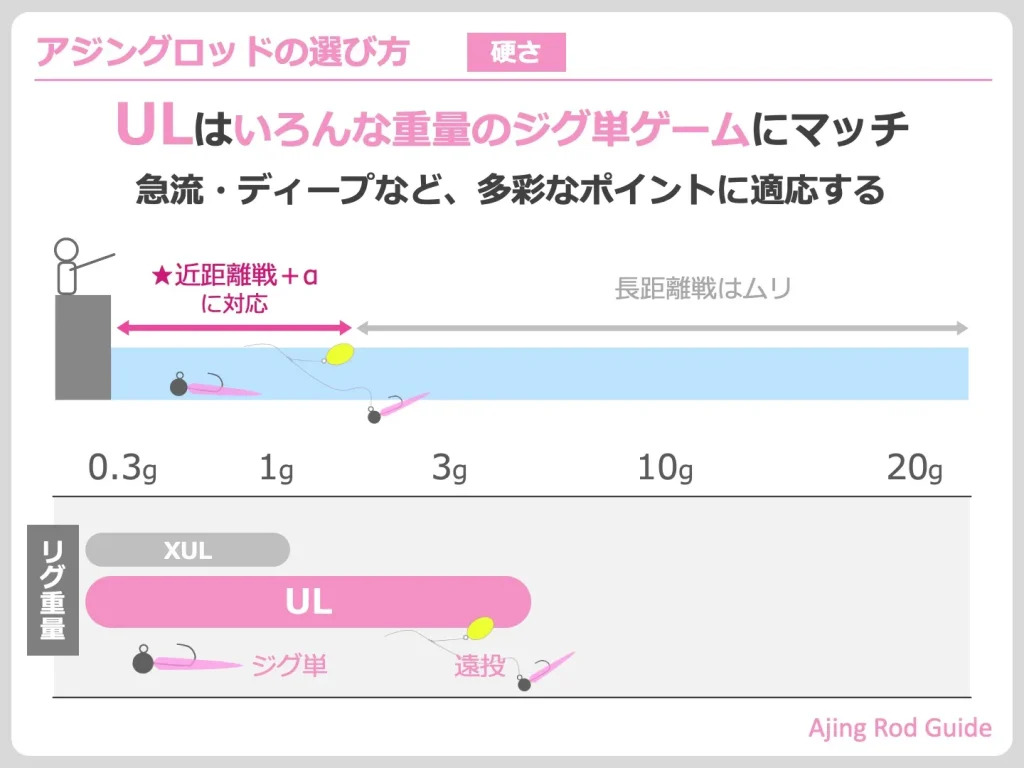

「UL」クラスの特徴

「UL」は、ジグ単ゲームの汎用モデルが中心。

1g前後のジグヘッドを中心に、多彩な重量のジグ単に対応するモデルが多いです。

多くのアジンガーが基準とする重量「1g」で探り、状況によって重量を上げ下げ。

スローに誘いたいときは0.5gクラスを合わせ、広範囲をサクサク探りたいときは1.5gや2g、場合によっては3g。

といった感じでいろいろなアプローチを試すことができます。

水深が浅いポイントも、深いポイントも。流れが速いポイントも、ゆるいポイントも。いろんな釣り場でのジグ単ゲームを成立させてくれるわけです。

ものによっては、3〜5gクラスの遠投リグに対応するやつもあります。

XULと比べると、超軽量ジグヘッドでのアプローチ精度は劣るものの、汎用性で勝ります。

扱える重量の守備範囲が広いという点が魅力でしょう。

「XUL」と「UL」は、基本的にはジグ単を想定したモデルが多いのですが、両者の違いでいうと、

- 「XUL」は、1g未満の超軽量ジグ単に特化

- 「UL」は、1g台を中心に幅広い重量のジグ単に対応

といった感じになります。

対応する重量の目安としては以下の感じです。

| 0.3g | 0.5g | 0.8g | 1g | 1.2g | 1.5g | 2g | 3g | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| XUL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | × |

| UL | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ |

※あくまで目安。細かいところはメーカーや機種によって変わります。

ULクラスは、ロッド1本でいろんな重量のジグヘッドを操りたい人におすすめです。

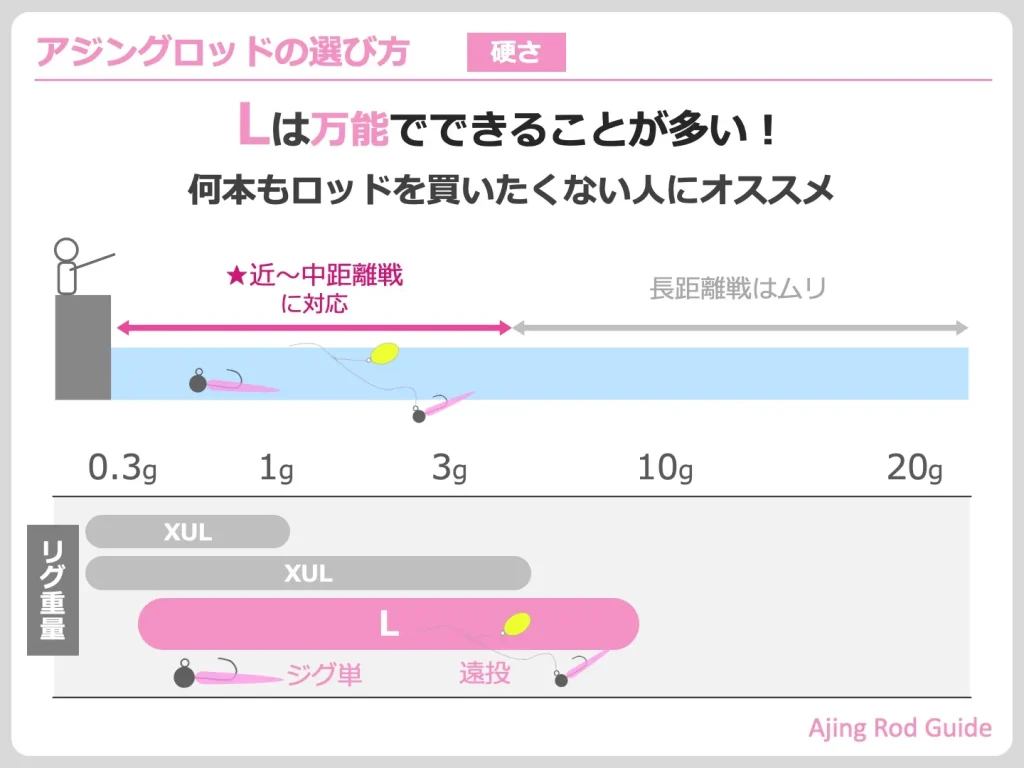

「L」クラスの特徴

「L」は、いろんな仕掛けに対応する万能モデル。

ジグ単はもちろん、スプリットやキャロ、フロートなどの遠投リグも1本でいけちゃいます。

上記で紹介した4つのパワークラス(XUL、UL、L、ML)のなかで最も汎用性が高いクラスといえるんじゃないでしょうか。

対応する重量でいうと、0.5〜8gぐらいのものが多いですね。(メーカーによっては10g強ぐらいまで対応するって機種もあります。)

ただ、パワーが増すぶん、軽量帯のジグヘッドの使用感はどうしても悪くなってしまいます。

万能であるがゆえに、特化した性能は性能はない・・・。といった感じですね。

「UL」クラスとリグ適性を比べると、こんな感じ↓になります。

| 硬さ | ジグ単 | 遠投リグ | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アンダー1g | 1g台 | 2g台 | 3g台 | 5gクラス | 8gクラス | 10gクラス | |

| UL | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ |

| L | △ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ |

「L」クラスのロッドは、軽量ジグヘッドの使用感が多少犠牲になってもいいから、とにかく汎用性が高いロッドが欲しい、って人におすすめです。

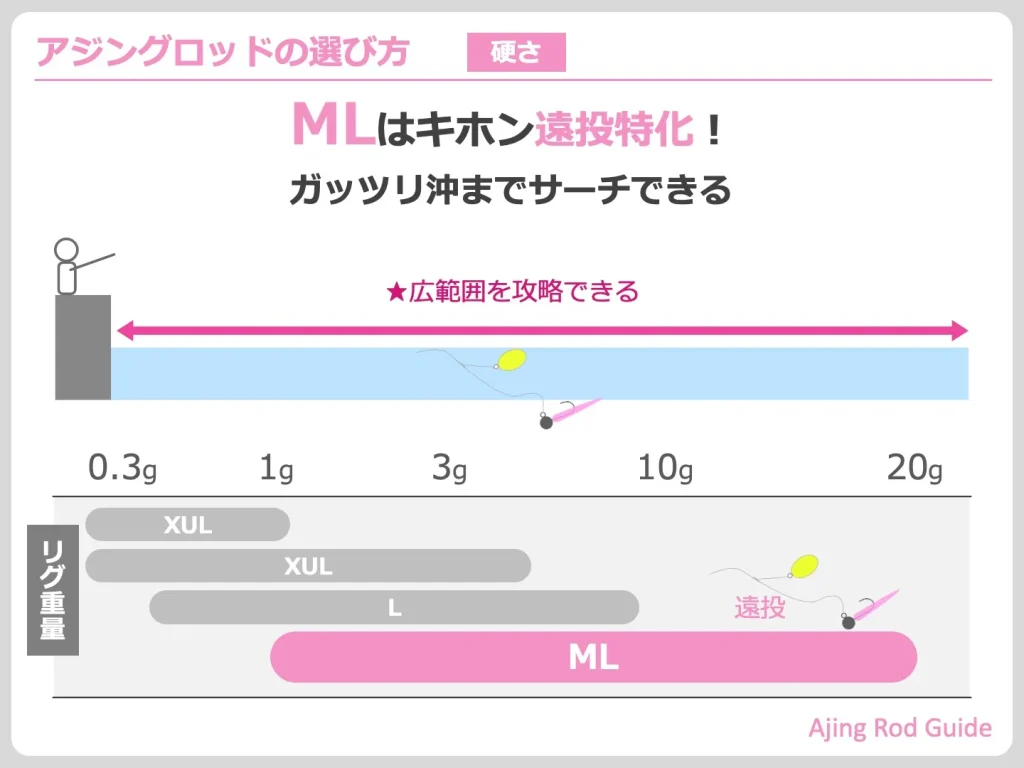

「ML」クラスの特徴

「ML」は、基本的に遠投リグ特化。

重さのあるシンカーや遠投リグをぶっ飛ばして、沖からデカいアジを引っ張り出す。そんなゲームを想定したモデルです。

「L」クラスとの違いはこんな感じ↓でしょうか。

| ジグ単 | 遠投リグ | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アンダー1g | 1g台 | 2g台 | 3g台 | 5gクラス | 10gクラス | 15gクラス | 20gクラス | |

| L | △ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ✕ | ✕ |

| ML | ✕ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |

ジグ単もできないことはないんですけど、基本的にはあまりやるもんじゃないです。

てことで、MLクラスは遠投リグに特化したロッドが欲しい人におすすめします。

ちなみに、MLクラスは強さでいえば、一般的なエギングロッドと同じぐらいです。

MLクラスのアジングロッドがあれば、年間を通してエギングを楽しめます。

逆に、エギングロッドをアジングの遠投用ロッドとして流用することもできます。

なので、アジングもエギングもやるよ〜って人は、エギングロッドをアジングの遠投用ロッドとして兼用するほうがコスパが良いかもです。

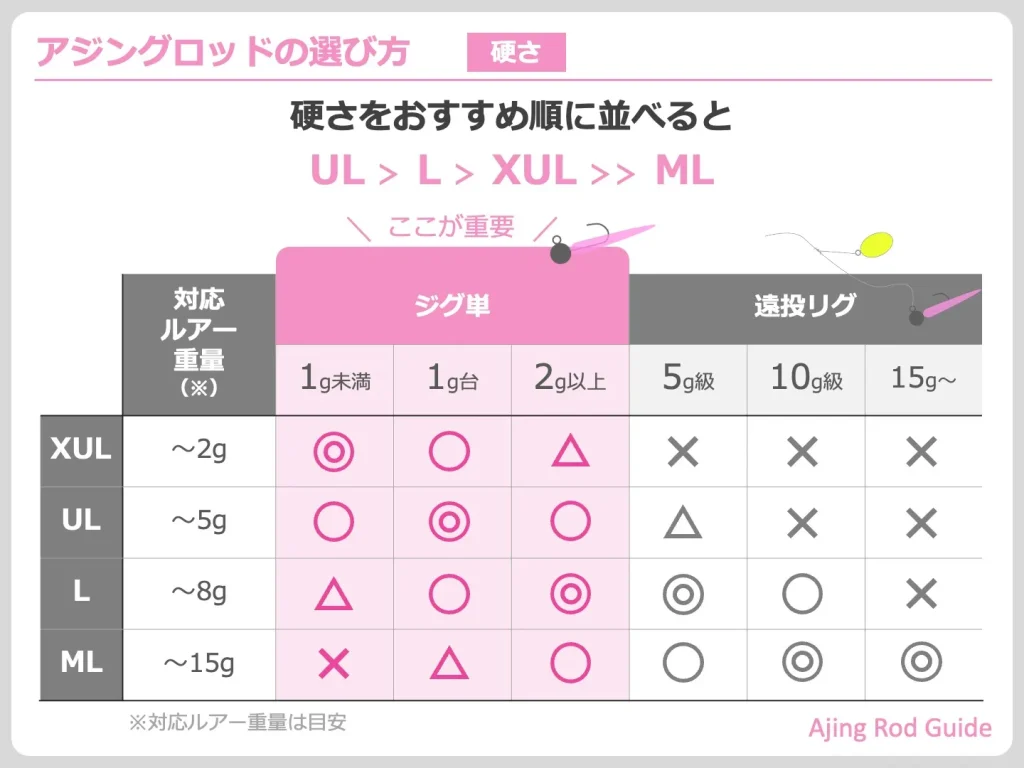

「硬さ」選びの要点まとめ

アジングロッドの硬さ選びについての要点をまとめておきます。

硬さと仕掛けとの相性は以下のとおりです。

| 硬さ | 対応ルアー重量(※目安) | ジグ単 | 遠投リグ | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1g未満 | 1g台 | 2g以上 | 5gクラス | 10gクラス | 15g〜 | ||

| XUL | 〜2g | ◎ | ◯ | △ | ✕ | ✕ | ✕ |

| UL | 〜5g | ◯ | ◎ | ◯ | △ | ✕ | ✕ |

| L | 〜8g | △ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ✕ |

| ML | 〜15g | ✕ | △ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |

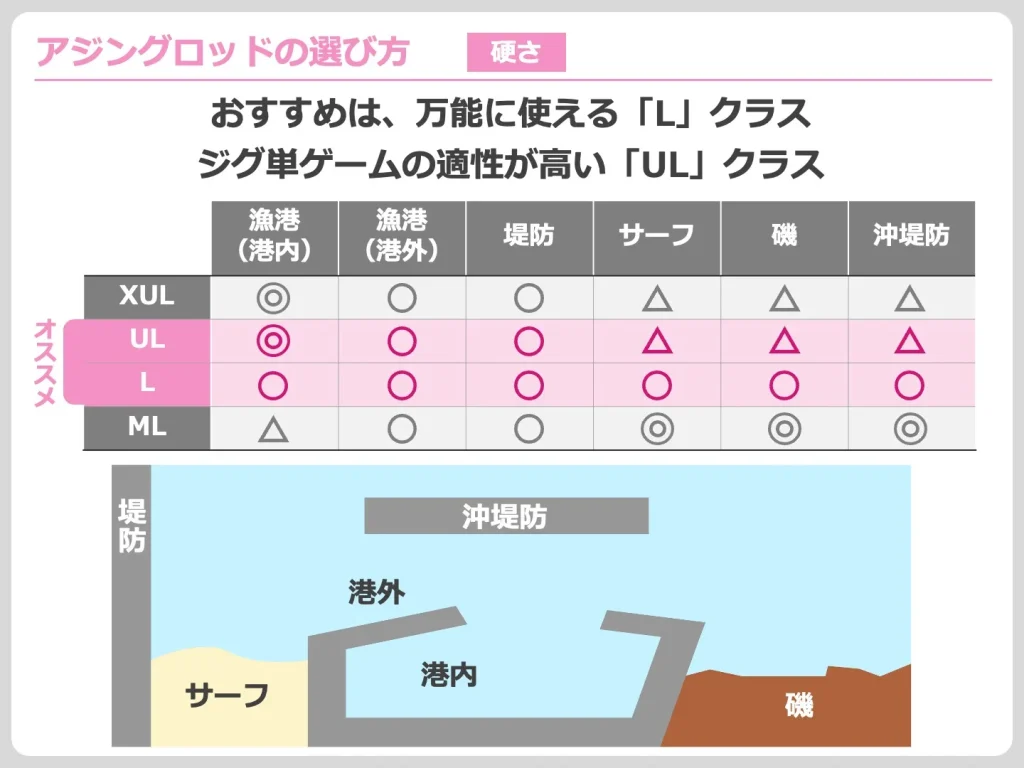

釣り場の適性はコチラ↓。

| 漁港(港内) | 漁港(港外) | 堤防 | サーフ | 磯 | 沖堤防 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| XUL | ◎ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ |

| UL | ◎ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ |

| L | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| ML | △ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |

おすすめの硬さ

どの硬さにもそれぞれ役割があるので一概に評価するのは難しいんですけど、あえておすすめ順に並べるならこんな感じ↓になります。

UL > L > XUL >> ML

ジグ単を扱いやすくて、汎用性が高い「UL」と「L」のおすすめ度が高めです。

「XUL」と「ML」はそれぞれ、超軽量ジグ単、遠投リグに特化した設計。ハマるシチュエーションで使う分には頼もしいものの、メインロッドとして運用するにはやや汎用性に欠けます。

とりま、アジングをやるなら、「UL」か「L」あたりのモデルを1本は持っていて損はありません。

これからアジングを始めるなら、「UL」もしくは「L」のうち、自身に合いそうなものを1本確保するのがおすすめです。

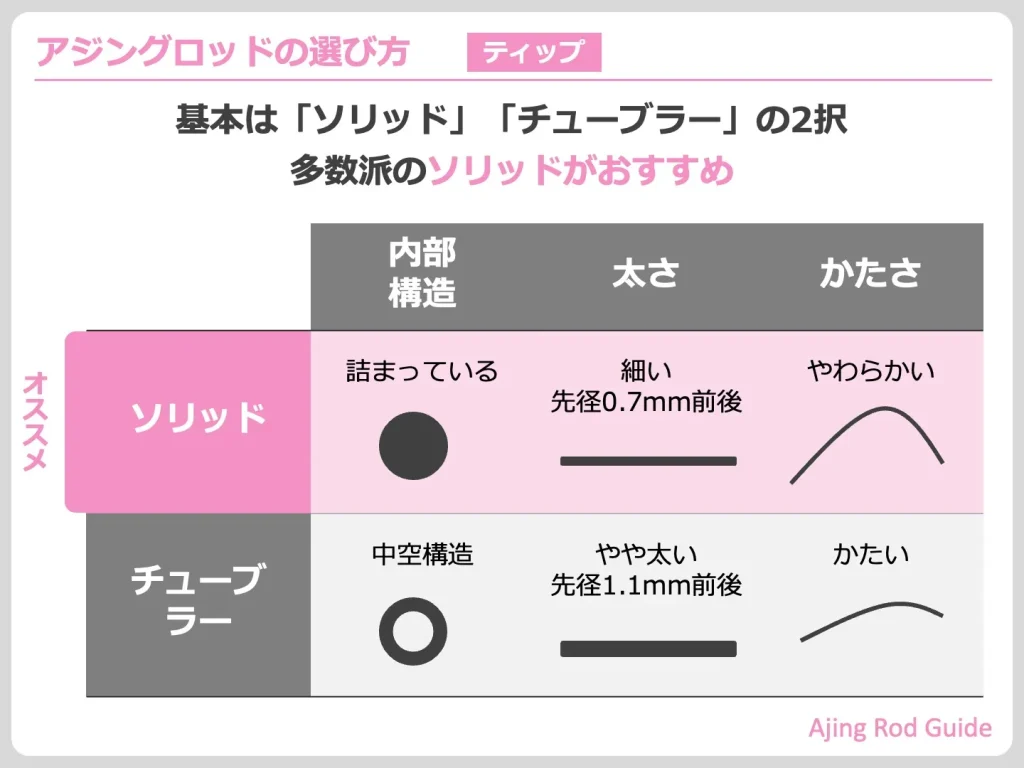

ティップ

アジングはいろんなジャンルがあるなかでも、特に繊細さが要求される釣りです。

なので、ロッドのなかで最も繊細な部位であるティップ(穂先)選びも非常に重要です。

アジングロッドのティップは、基本的に「ソリッドティップ」と「チューブラーティップ」の2択です。

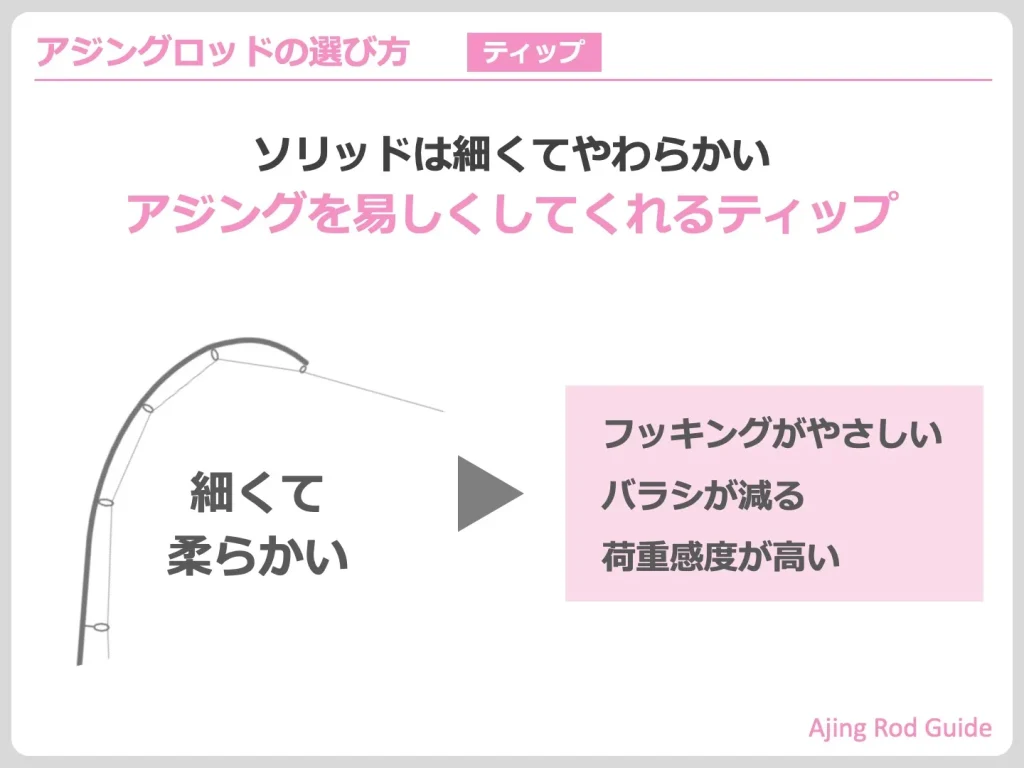

両者の違いをめっちゃ簡単にいうと、

- ソリッド:細くてやわらかいティップ

- チューブラー:やや太くてかたいティップ

ってな感じになります。

| 内部構造 | 太さ | 硬さ | |

|---|---|---|---|

| ソリッド | 詰まっている | 細い | やわらかい |

| チューブラー | 中空 | やや太い | かたい |

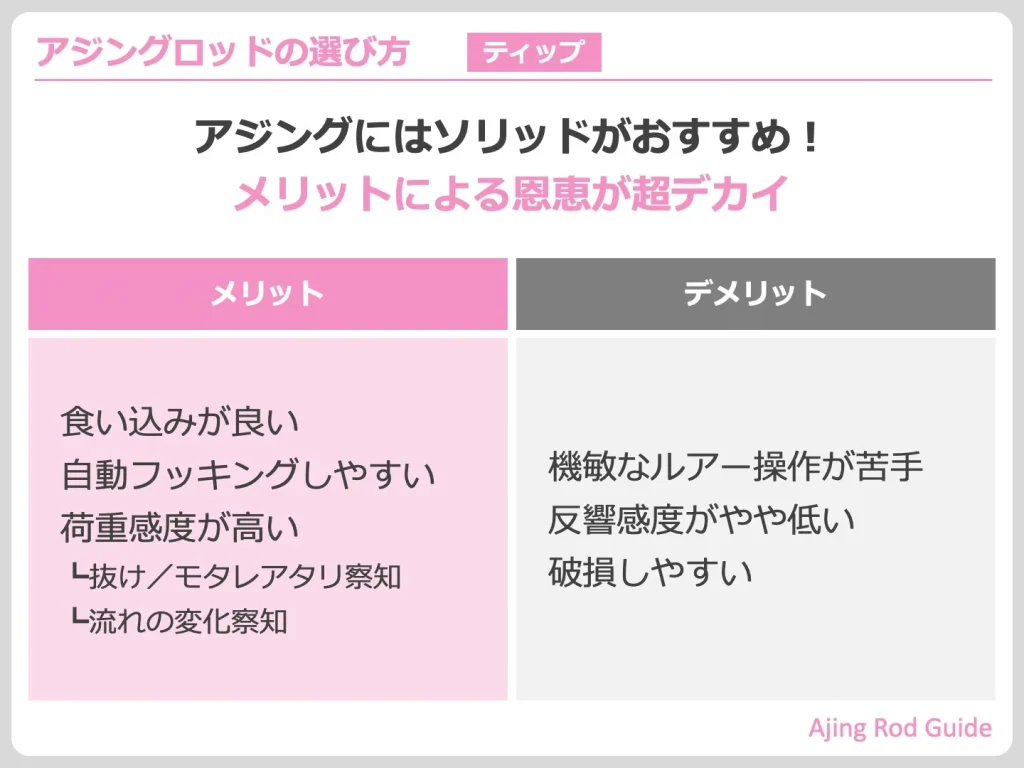

アジングにおける圧倒的な多数派は、ソリッドティップ。

なので、基本的にはソリッドティップのほうがおすすめ度が高いです。

ソリッドティップの特徴

ソリッドティップは、ティップの内部が詰まっているタイプの穂先。

チューブラーと比べると、細くてやわらかいという特徴があります。

ソリッドティップで注目すべきは、独特なやわらかさです。これが長所にも、短所にもなります。

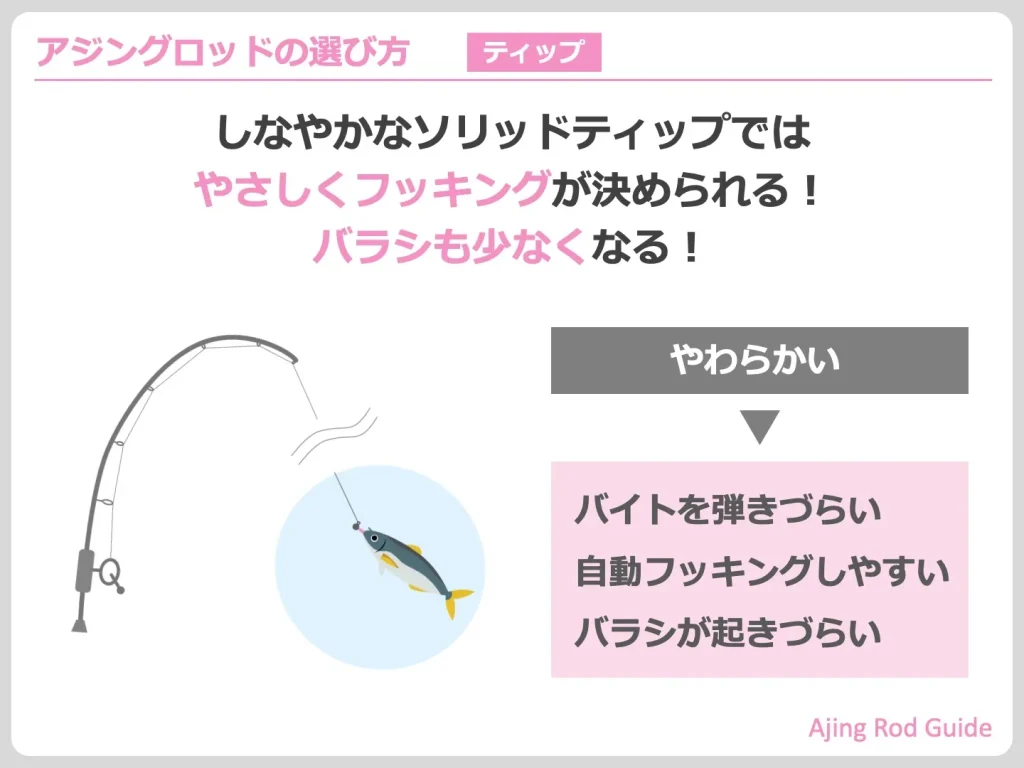

ソリッドティップは柔らかいから、バイト(食いつき)を弾きづらいです。(=食い込みが良い)

フッキング動作(アワセ)を入れなくても、自動でフッキングする可能性が高いのも利点。

ティップのやわらかさは、バラシの防止にも貢献します。

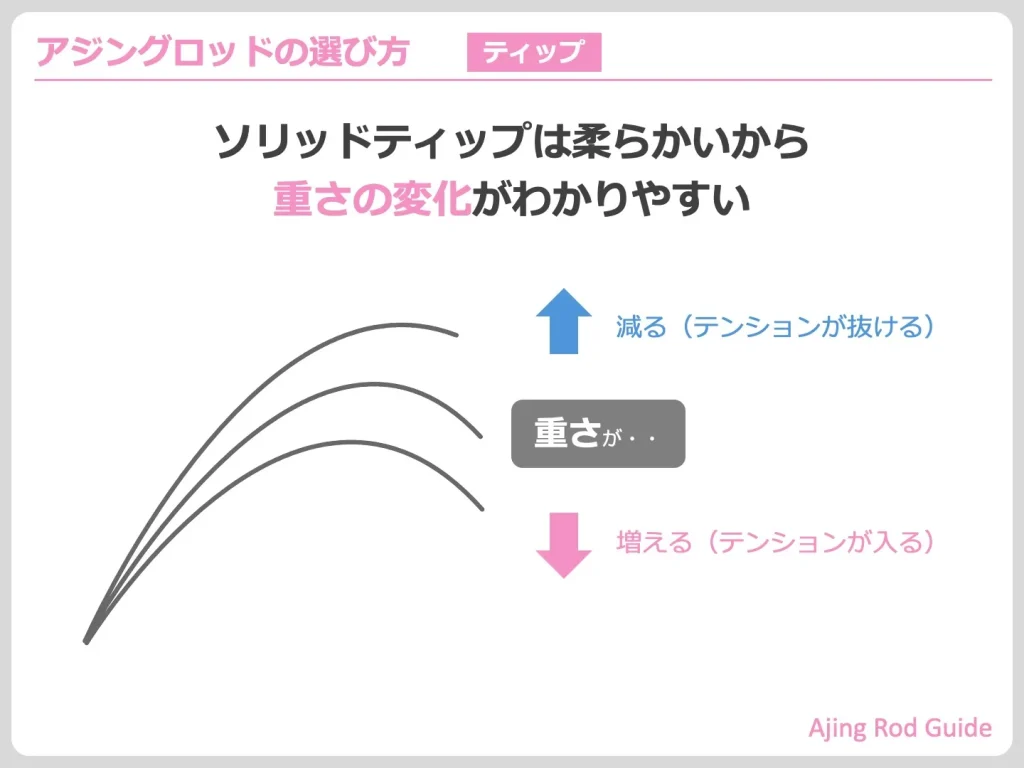

また、ティップがしなやかだと、穂先にかかる重さの変化がわかりやすくなります。

アジングではこれを、「荷重感度が良い」と表現することも多いです。

荷重感度が良いと、重さの変化からくる小さなアタリを察知しやすくなります。

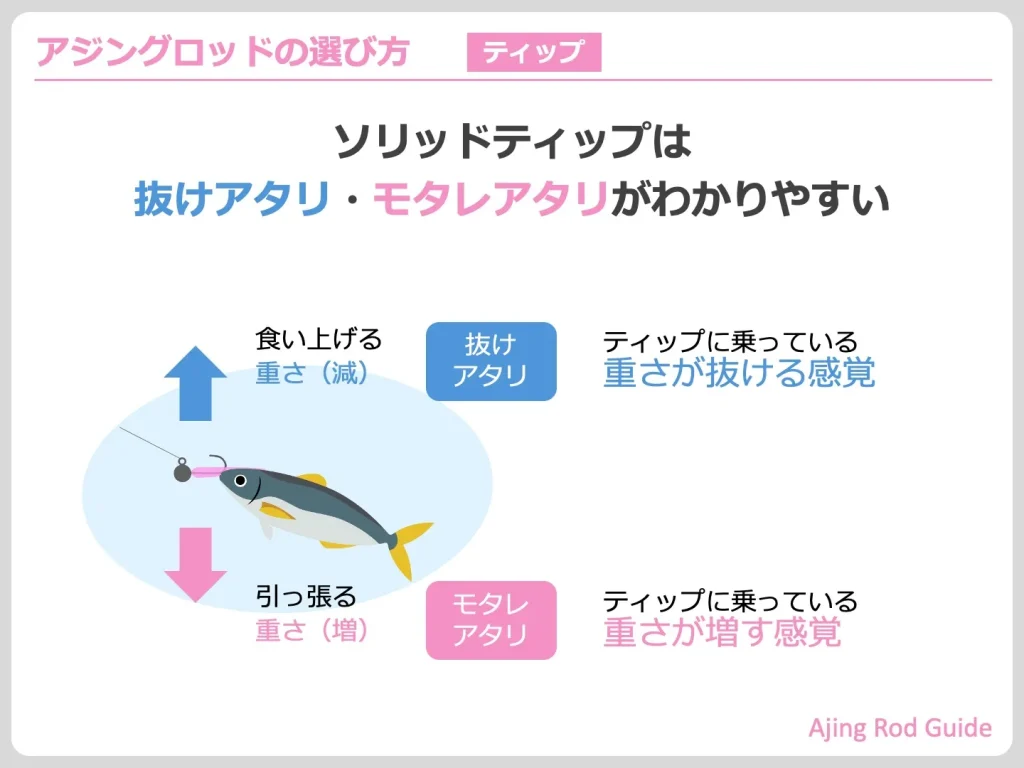

いわゆる、「抜けアタリ」とか「モタレアタリ」ってやつです。

ティップにかかっていた重さがフワッと抜ける感覚や、負荷が増えてティップに重さがモタレかかるような感覚を、アタリとして感じやすくなるわけです。

こういった荷重変化系のアタリがわかるようになると、釣果をより伸ばしやすくなります。

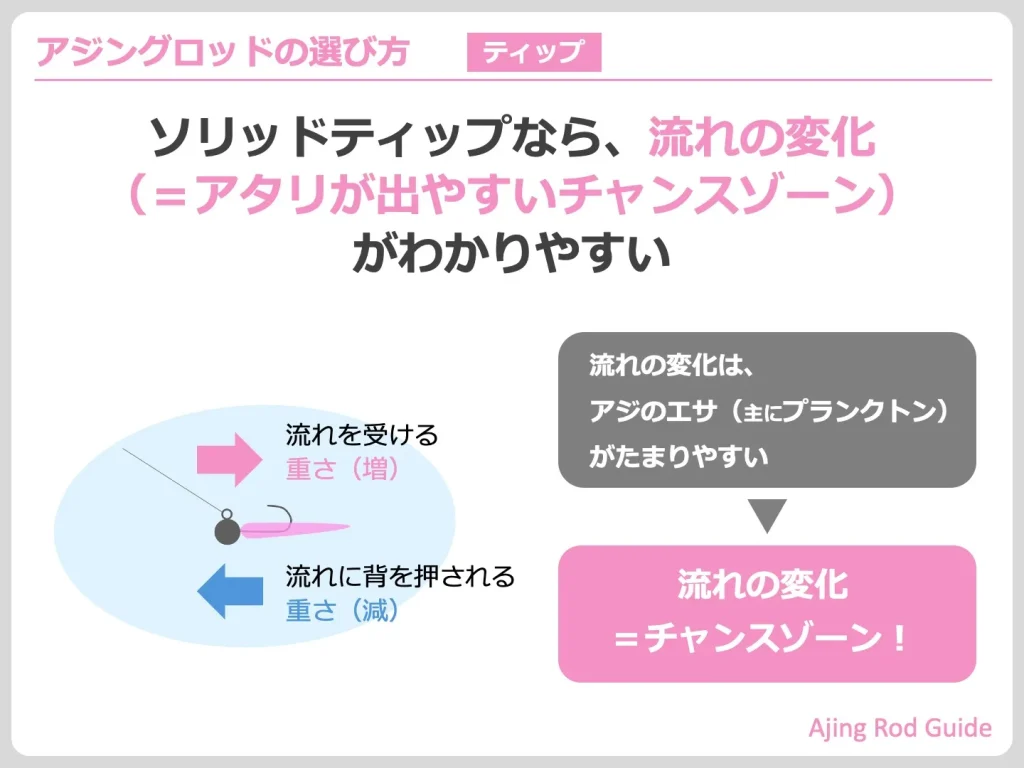

荷重感度の高さは、流れの変化を見つけるのにも役立ちます。(この点は、中上級者向けのポイントですが)

流れの変化があるエリアは、アジのエサであるプランクトンがたまりやすい、つまり、アジングにおけるチャンスゾーンなのです。

ルアーに当たる流れが変わると、ティップにかかる重さが増えたり抜けたりといったように荷重が変化します。

しなやかなソリッドティップでは、こういった重さの変化を感じやすく、結果的に流れの変化(チャンスゾーン)の見極めがしやすくなるのです。

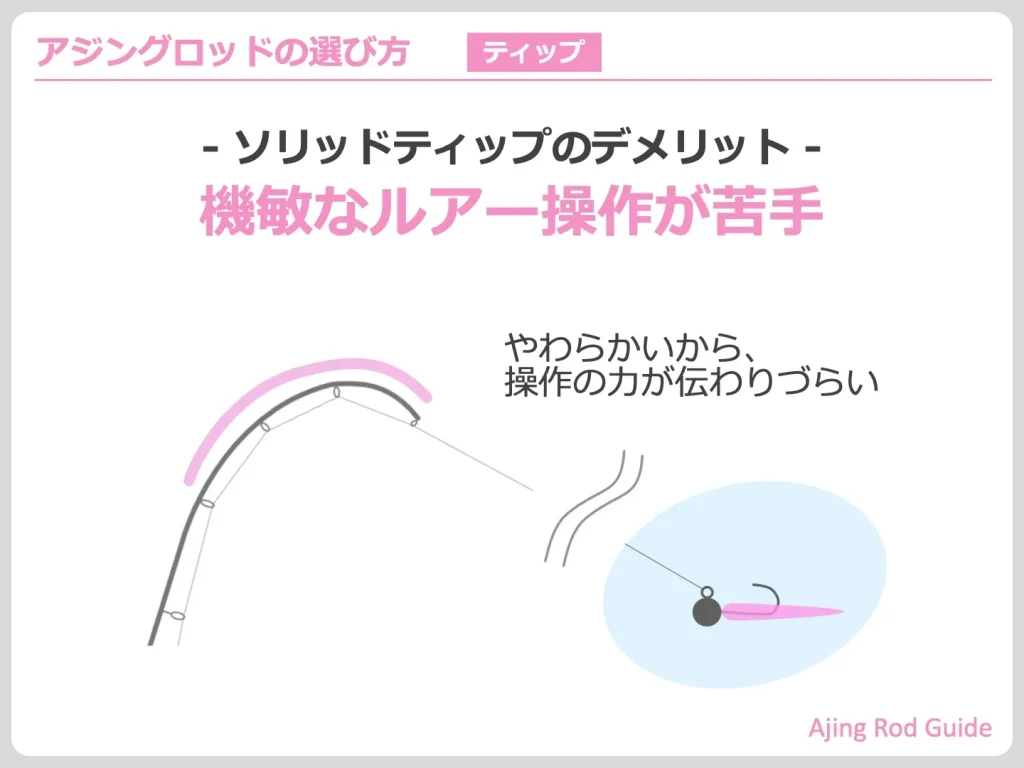

やわらかさゆえの弱点は、機敏な操作が苦手なことです。

ティップのやわらかさがロッド操作のパワーを吸収してしまうため、ルアーをキビキビと動かして誘うのは不得意。

また、重さのある仕掛けを合わせると、ダルさ(操作のしづらさ)を感じてしまうことも少なくありません。

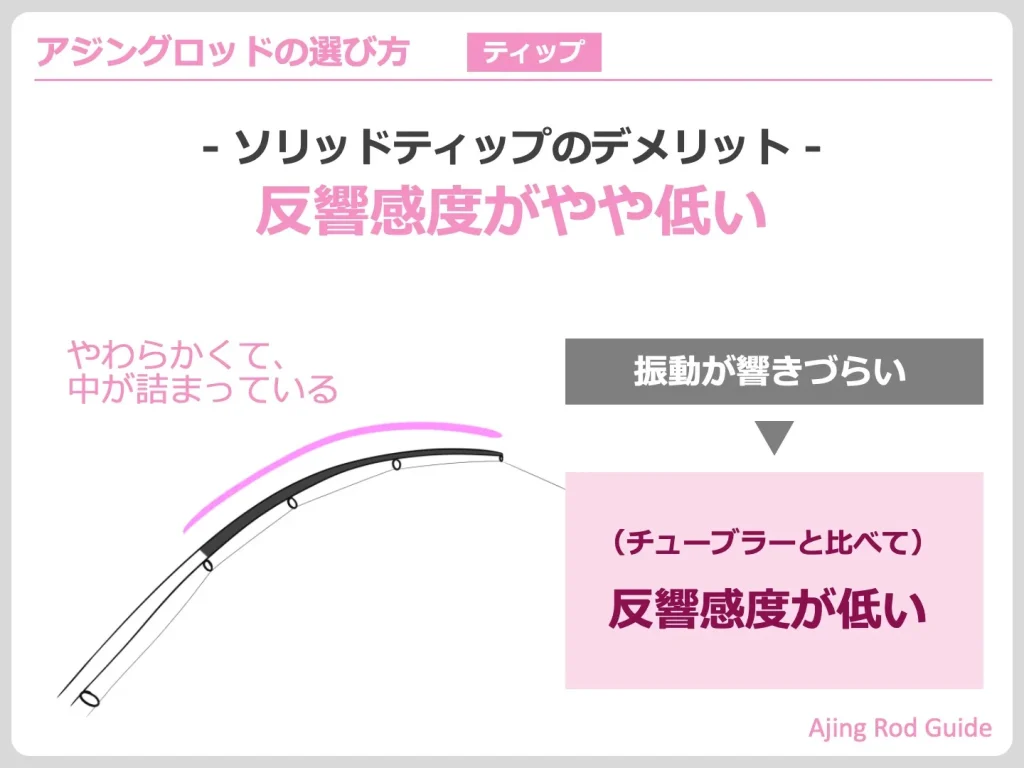

もうひとつの代表的なデメリットは、チューブラーティップと比べて反響感度が悪いことです。

反響感度は、ルアーやラインから伝わる振動を手元に伝える能力。

アジングでよくある「コツ」とか「ツッ」みたいなアタリを伝えたり、底質を伝えたり、わりと重要な役割を担います。

ティップの内部が詰まっているソリッドは、中空構造のチューブラーと比べると振動が響きづらいです。(つまり、反響感度が低い。)

これもまあ代表的なデメリットとなっています。

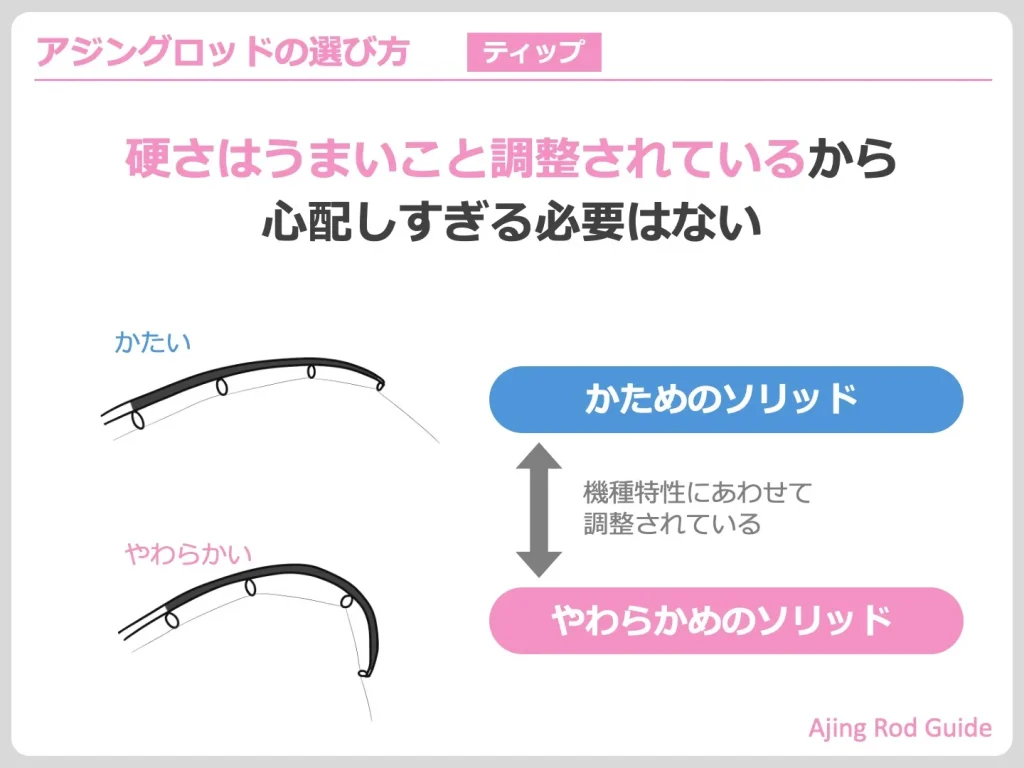

とはいえ、ソリッドティップのデメリットは、アジングにおいてそれほど大きな問題にはなりません。

まず、やわらかさについて。ソリッドティップにも、かためのもの、やわらかめのもの、があります。

そして、その機種の役割に合う硬さに調整されているのがふつうです。

メーカーが推奨するルアー重量の範囲内で使っているぶんには、ダルさが致命的になることはほぼないといっていいでしょう。

たいていのロッドは、ちゃんと扱いやすい硬さに調整されているので、そこまで心配しなくてもいいと思います。

ちなみに、ティップの硬さを確かめるには、ショップで実際に穂先を曲げてみるのが一番手っ取り早いです。(ちゃんと店員さんに許可は取ってくださいね。)

また、メーカーによっては公式サイトに記載されている情報からもわかります。

例えば、オリムピックは「HS」と表記されているのは硬め(ハードソリッド)、「S」と表記されているものはやわらかめ(ソフトソリッド)。

シマノでいえば「ハイレスポンスソリッド」がかため、「タフテック〇〇」のやつはやわらかめ、ってな感じです。

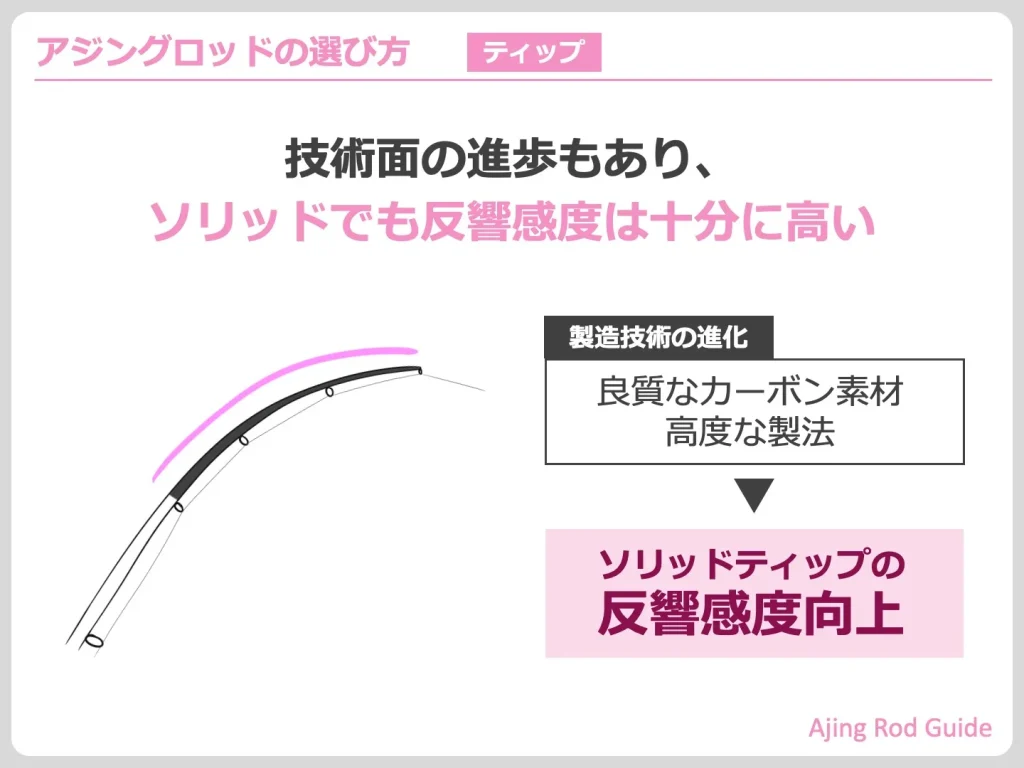

反響感度も同様に、それほど心配する必要はありません。

ロッドの製造技術が進化していることもあって、以前と比べるとソリッドティップ機の反響感度もかなり良くなっています。

確かに、チューブラーと比べると反響感度が劣りますが、ソリッドでもアジングをするのに十分な反響感度は備わっています。

ちゃんとアタリをとることはできるので、安心していいです。

それに、反響感度の良し悪しは、ソリッドかチューブラーかというよりは、ロッドの値段に依存する部分のほうが大きいです。

つまり、高額なロッドほど反響感度が高いわけです。

例えば、1万円台のチューブラーモデルと、4万円台のソリッドモデルを比べるなら、ほぼ間違いなく4万円台のソリッドモデルのほうが反響感度は高くなるでしょう。

ソリッドティップの主なメリット・デメリットをまとめると以下のとおり。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・食い込みが良い ・小さなアタリを感じやすい ・バラシづらい ・荷重感度が良い | ・機敏な操作が苦手 ・重めの仕掛けと相性が悪い ・反響感度が低め(チューブラーと比べて) |

・・・てことなんで、近年のアジングロッドはほどんどがソリッドティップを採用しています。

アジングでティップ選びに迷ったら、秒でソリッドを選んでおくと良きです。

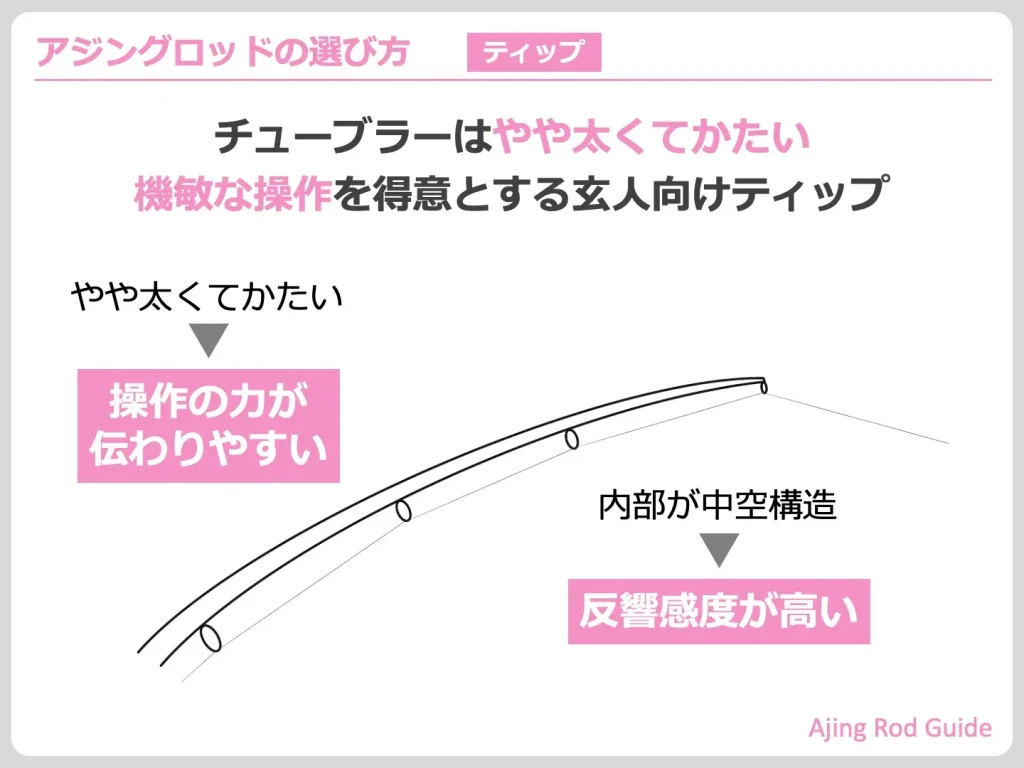

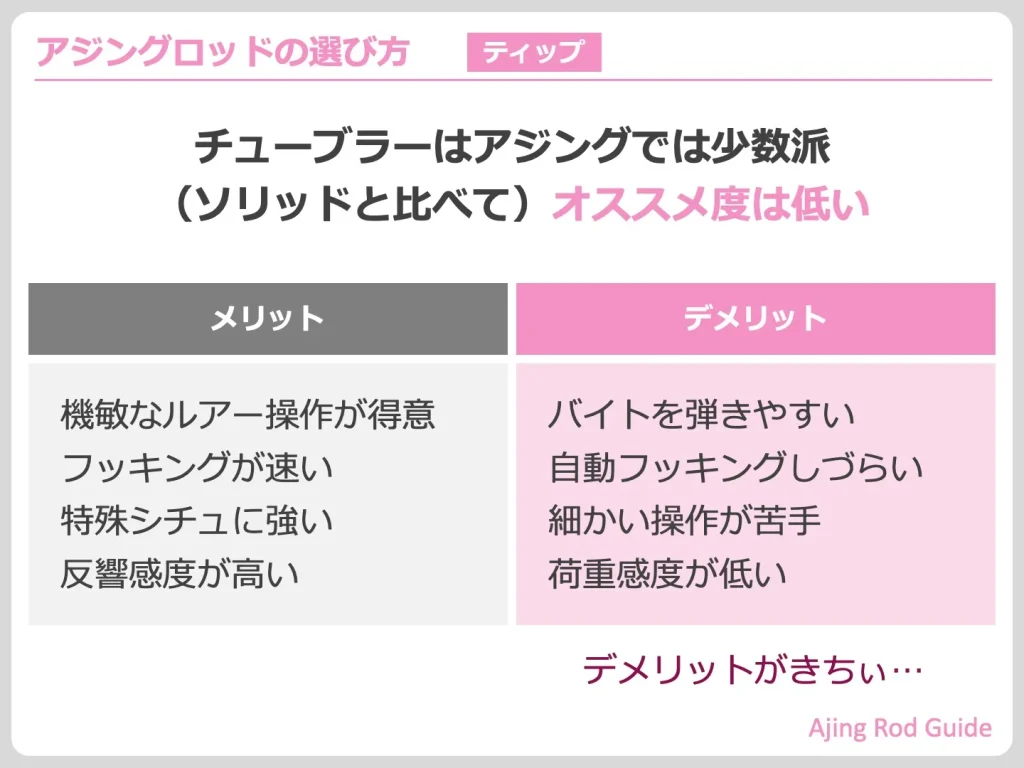

チューブラーティップの特徴

チューブラーティップは、内部が中空構造。ソリッドと比べると、やや太くてかたい(張りが強い)という特徴があります。

実釣時に大きく違いがでるのは、かたさによる部分です。

中空構造のチューブラーティップは、強度を担保するにはどうしても径が太くなってしまいます。

ソリッドと比べて径が太いので、張りが強いってカラクリです。

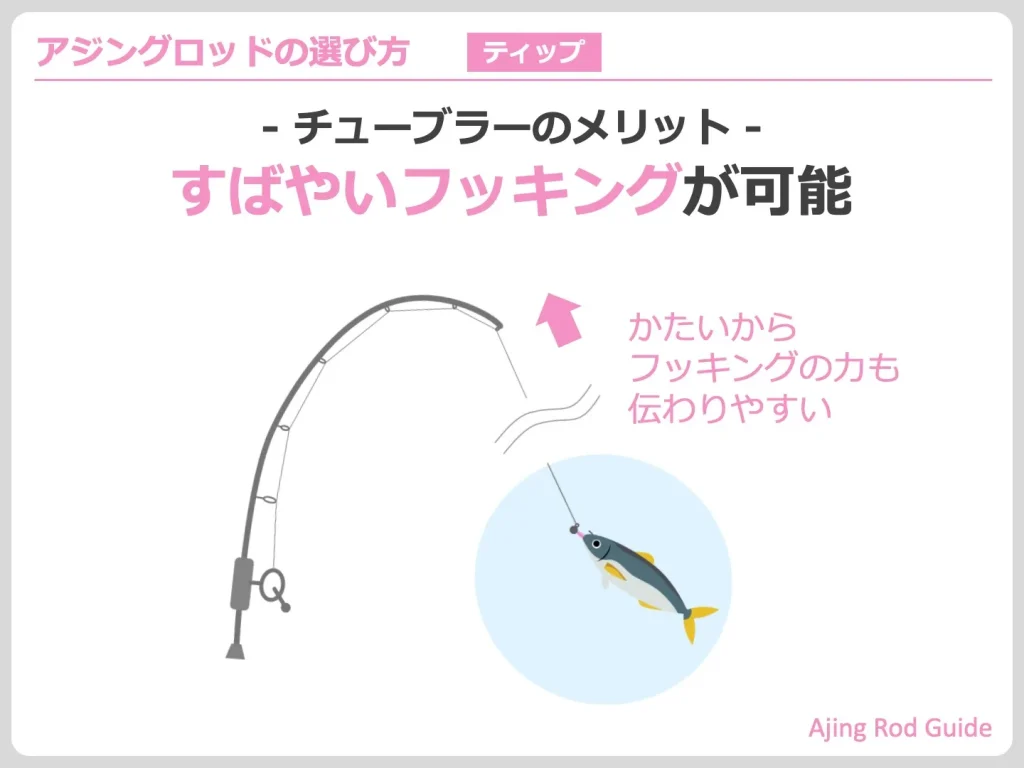

チューブラーは張りが強いので、機敏なルアー操作が得意。ルアーを目立たせてアジの気を引くような動きを演出しやすいです。

また、フッキングの力が伝わりやすいため、フッキングスピードも速いです。アタリを感じてすぐ掛ける、積極的に掛けるスタイルにマッチします。

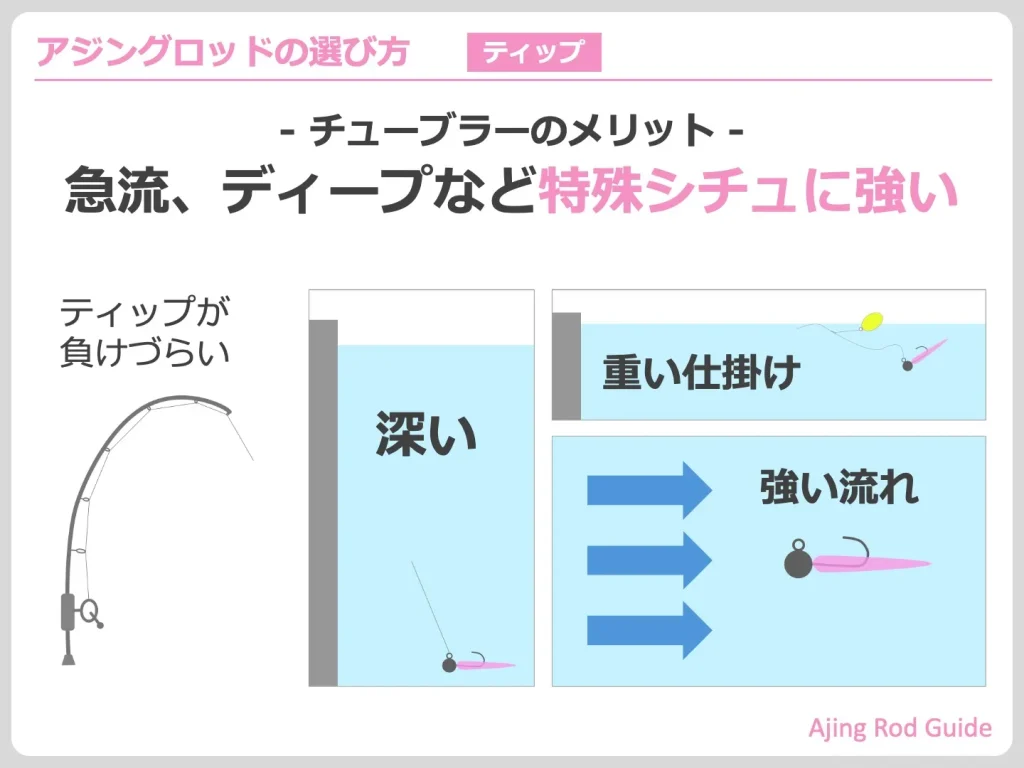

穂先の張りが強いと、重い仕掛けも操作できます。遠投リグやメタルジグなど、重さのある仕掛けと相性が良いです。

流れが速いポイントや、水深が深いポイントでも、意図したルアー操作ができるってのもいいところですね。

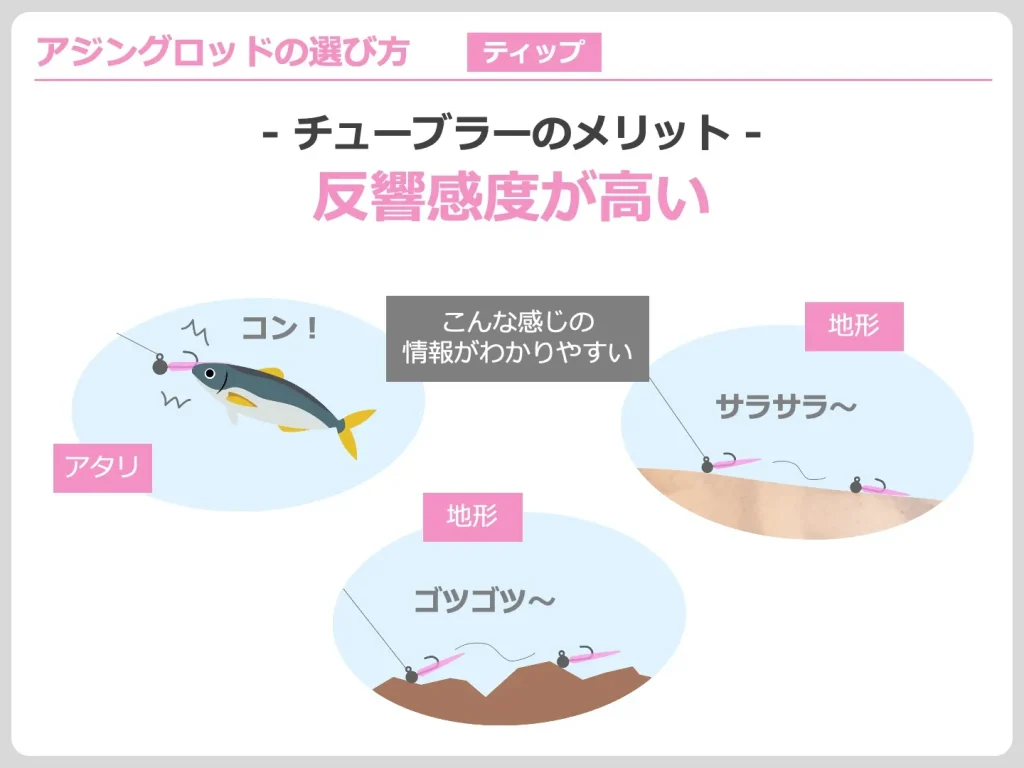

中空構造であるがゆえに、反響感度が高いってのもチューブラーティップの利点です。

ティップ内が空洞になっているぶん振動が響きやすく、中が詰まっているソリッドと比べて反響感度が高め。

「コン」とか「ツン」とかの振動系のアタリを察知しやすくなります。

仕掛けが遠く(沖)にあっても手元まで情報が届きやすいため、遠投リグに特化したモデルはチューブラーティップを搭載しているものが多いです。

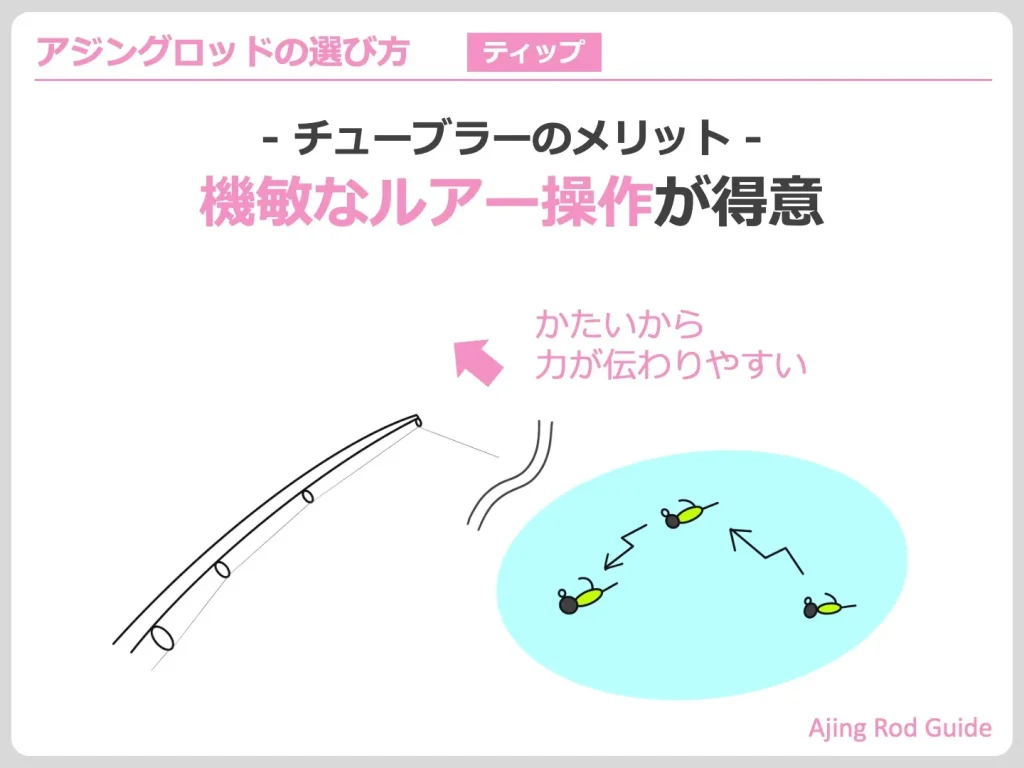

さて、つづいてはデメリットです。

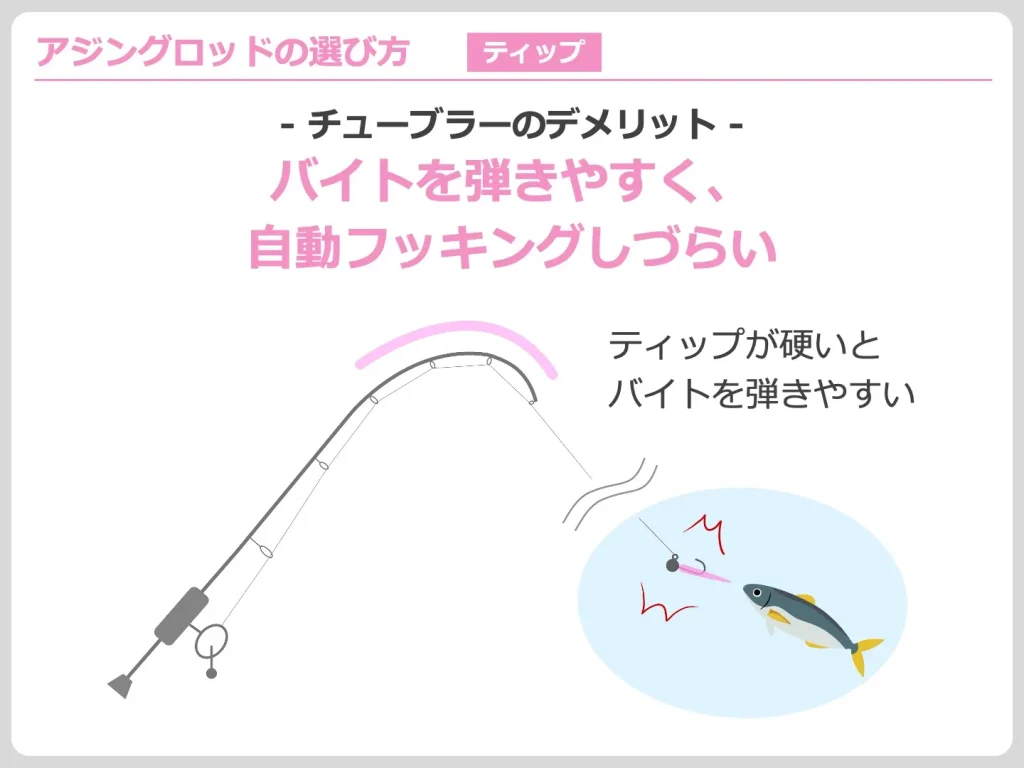

ティップがかたいとアジのバイト(食いつき)を弾きやすくなります。

オートマチックにフッキングすることが多いソリッドと比べると、自動フッキング性能(いわゆる乗せ性能)は低いです。

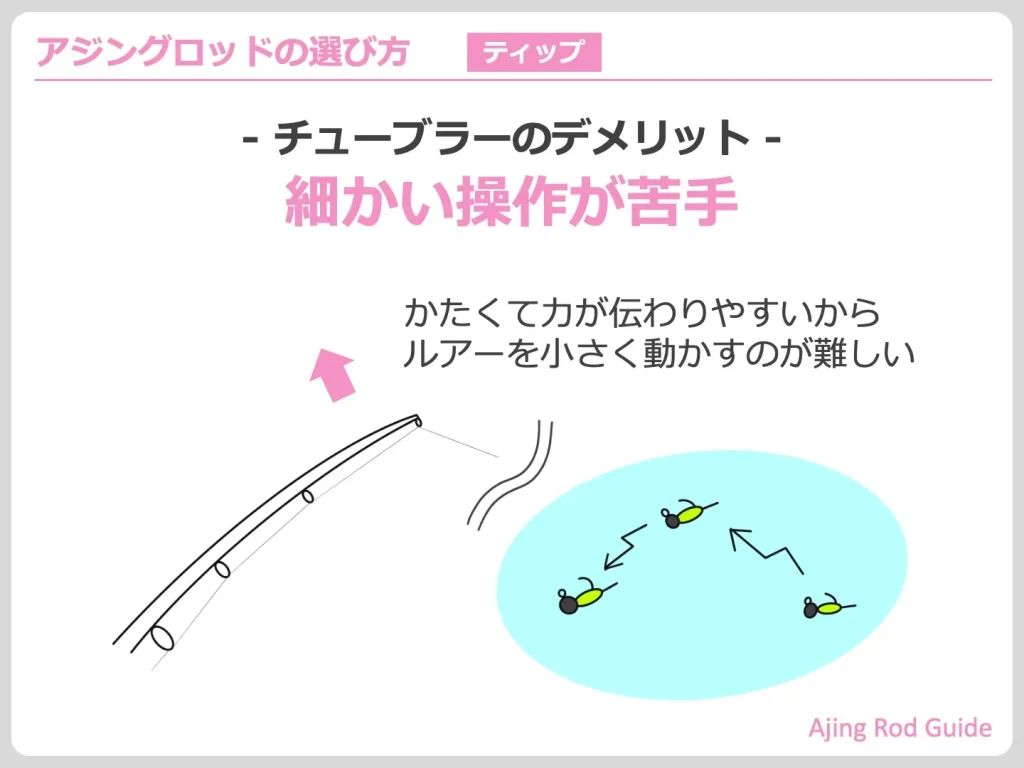

ティップがかたいと軽い仕掛けの繊細な操作がしづらくなります。

アクションの力がダイレクトに伝わるので、仕掛けが軽いと意図した以上にルアーが動きすぎてしまうのです。

狙っているレンジ(水深)を外しやすかったり、アジに警戒感を与えやすかったり、、、。

アジに刺激を与えたくない状況では、これが不利にはたらいてしまいます。

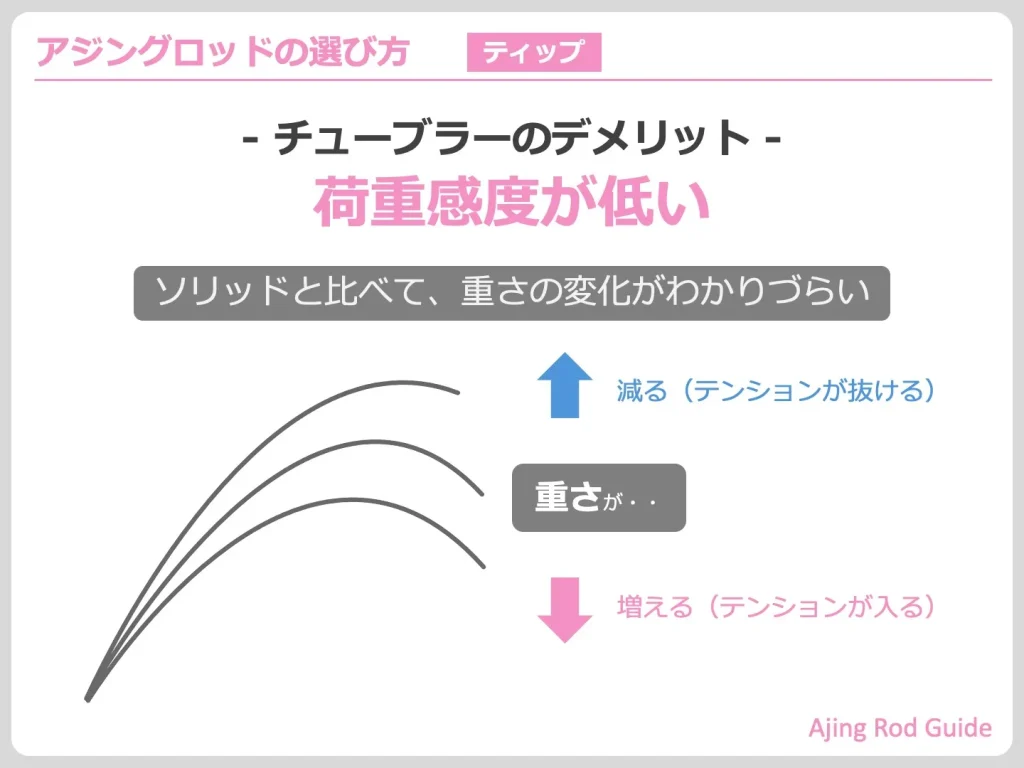

ティップがかたいと、負荷の「入り」と「抜け」がわかりづらいです。(=荷重感度が低い)

違和感のようなアタリの察知は、ソリッドティップと比べると苦手。

また、流れの変化もとらえづらく、アジの群れがたまっているチャンスゾーンの判別も難しくなります。

チューブラーティップの主な特徴をまとめると以下のとおり。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・機敏なルアー操作が可能 ・フッキングスピードが速い ・重い仕掛けと相性が良い ・反響感度が高い ・急流やディープで使いやすい | ・バイトを弾きやすい ・軽い仕掛けを操作しづらい ・荷重感度がイマイチ |

チューブラーも、ソリッドも、それぞれに長所・短所があります。

・・が、チューブラーのデメリットは、アジングにおける重要度が高いものが多め。ええとつまり、アジングで不利になる度合いが大きいのです。

なので、チューブラーを搭載するアジングロッドは圧倒的な少数派。

ルアーを機敏に動かして誘い、アタリを即掛けする的なスタイルでアジングを楽しみたい玄人向けのティップといえるかもです。

アジングとの相性を考えると、多くのシチュエーションでソリッドが優ります。

入門ロッドにチューブラーモデルを選ぶのは、あまりおすすめしません。

ちなみに、遠投に特化したロッドであれば、ソリッドとチューブラーの優先度は同じぐらいです。

重い仕掛けを操作しやすかったり、沖でのアタリを捉えやすかったり、チューブラーの良さが活きる場面も多いですからね。

なので、遠投特化モデルについては、過度にチューブラーを避ける必要はないと思います。

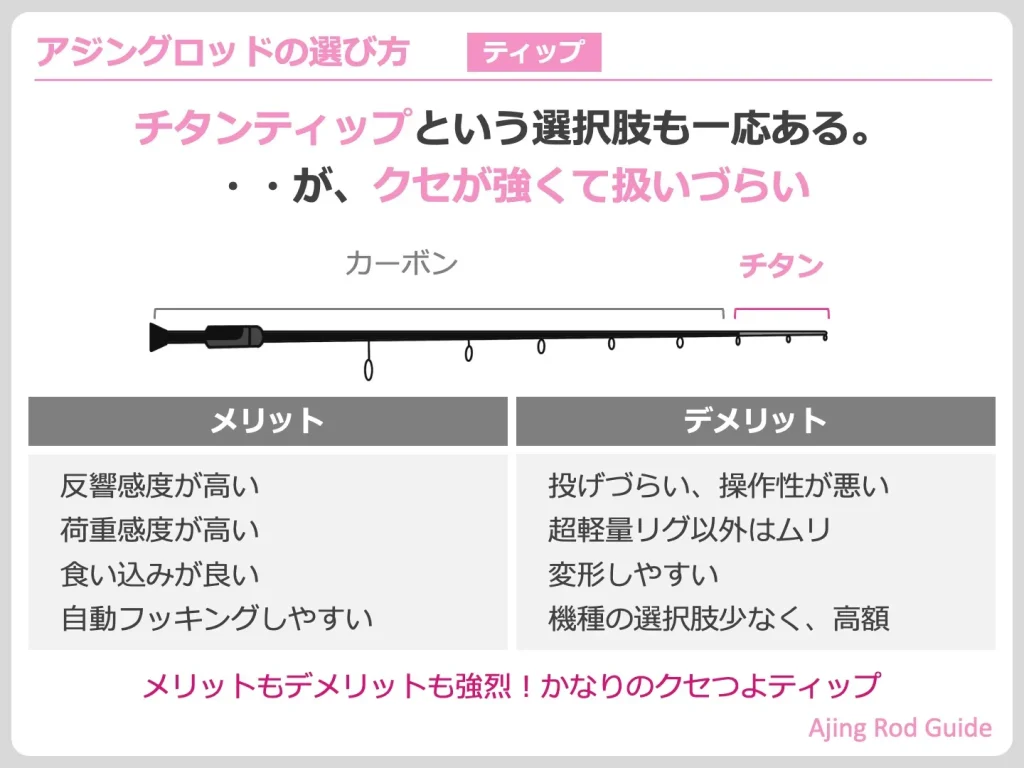

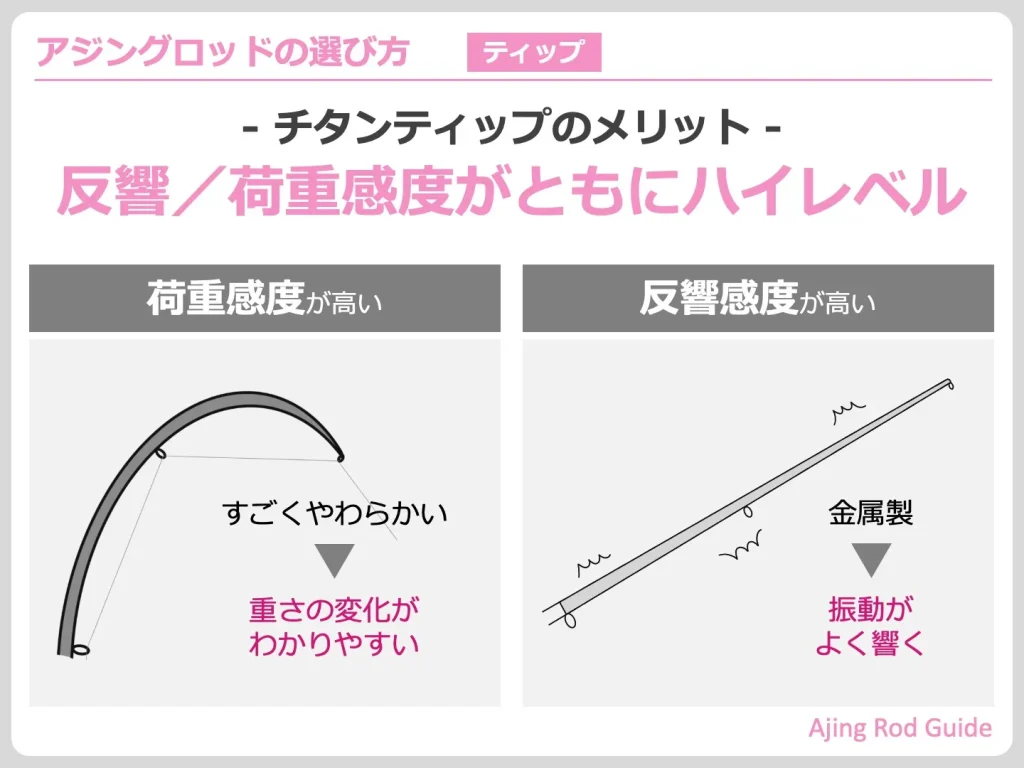

チタンティップの特徴

めちゃ少数派ではあるんですが、チタンティップという選択肢もあります。

チタンティップは、その名のとおり穂先が金属(チタン)製。

一般的なカーボン製ティップと同じように、内部が詰まっているチタンソリッド、内部が中空のチタンチューブラーの2タイプがあります。

んでアジングでは、チタンソリッドのほうが一般的です。

チタンソリッドティップは、カーボン製のティップよりも柔軟性が高い。とてもやわらかいのです。

負荷の「入り」と「抜け」が非常にわかりやすい、つまり荷重感度がすこぶる高い。

加えて、金属は振動の伝達性(反響感度)もすごく高いです。

荷重感度と反響感度がどちらも優秀なティップとして、玄人アングラーを中心に支持されています。

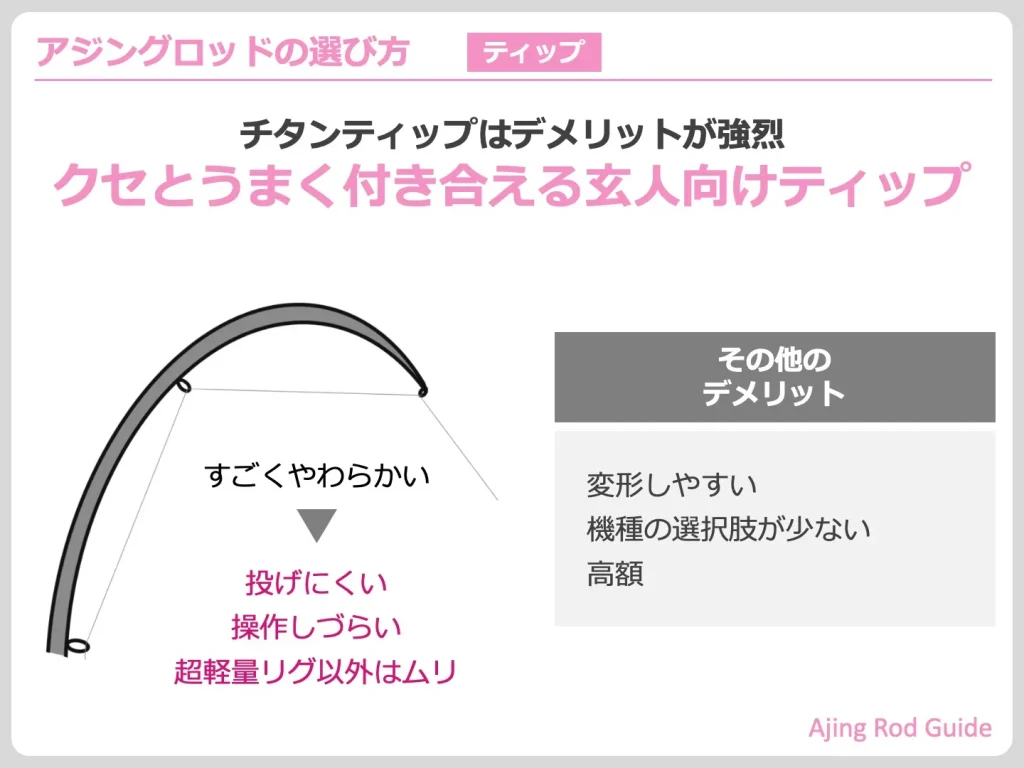

一方で、チタンティップはデメリットもなかなか強烈です。

柔らかすぎるから、投げにくい、操作しにくい。重量のある仕掛けを合わせると穂先が負けててしまい、ダルく感じます。

そのため、チタンティップで対応できるのは基本的に軽量ジグ単のみ。

軽量リグに特化した設計になっているから、汎用性がぜんぜんないのです。

また、金属製であるため気温によって使用感が変わったり、変形したりと、扱いにクセがあります。

アジング界(というかルアーフィッシング界)で超マイノリティな穂先なので、機種の選択肢も超少ないです。

市場での流通量が少なく、入手もしづらいんですよね〜。好みの機種がないから、ガチ勢さんのなかにはチタンティップのロッドを自作する人もいます。

そんなこんなの事情があって、チタンティップのロッドは弱点が強烈で、扱いにクセがあります。

アジングに慣れないうちは、選択肢から外しておいたほうがいいでしょう。

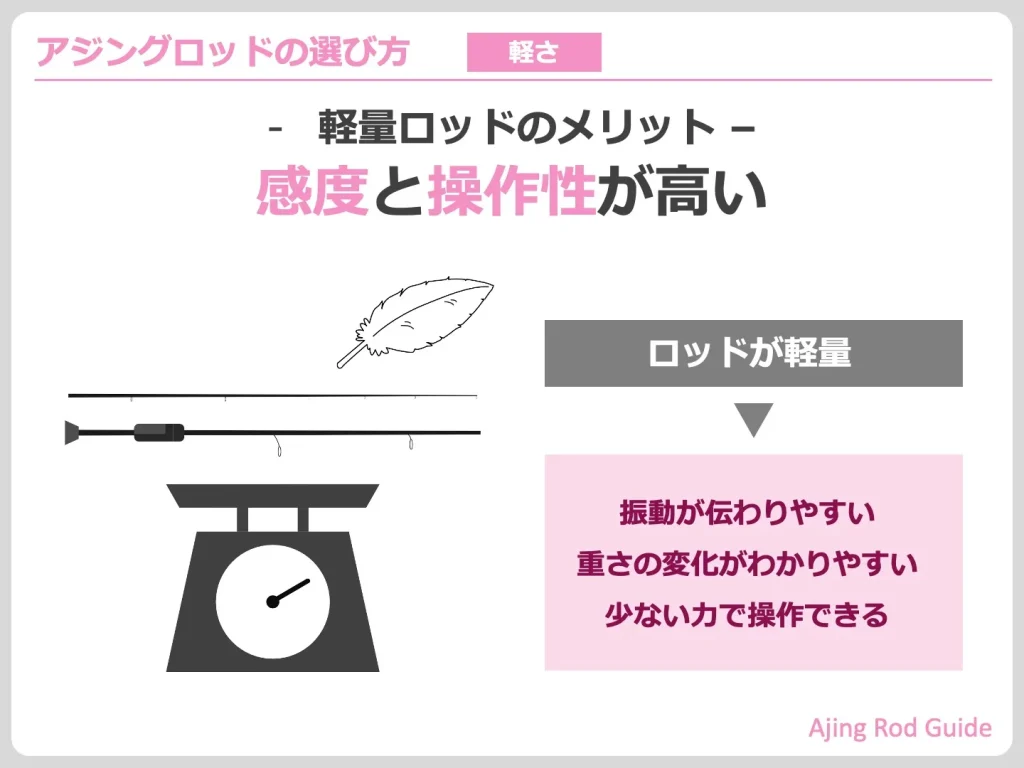

軽さ

ロッド自体の軽さも、アジングロッド選びにおいて重要です。

軽いロッドのメリット

ルアーロッドは基本的に軽ければ軽いほど性能が高く、感度や操作性などアジングで重要な性能に優れています。

感度が良ければ、多くのアタリをとることができます。

操作性が良ければ、効率的にアジを誘うことが可能です。

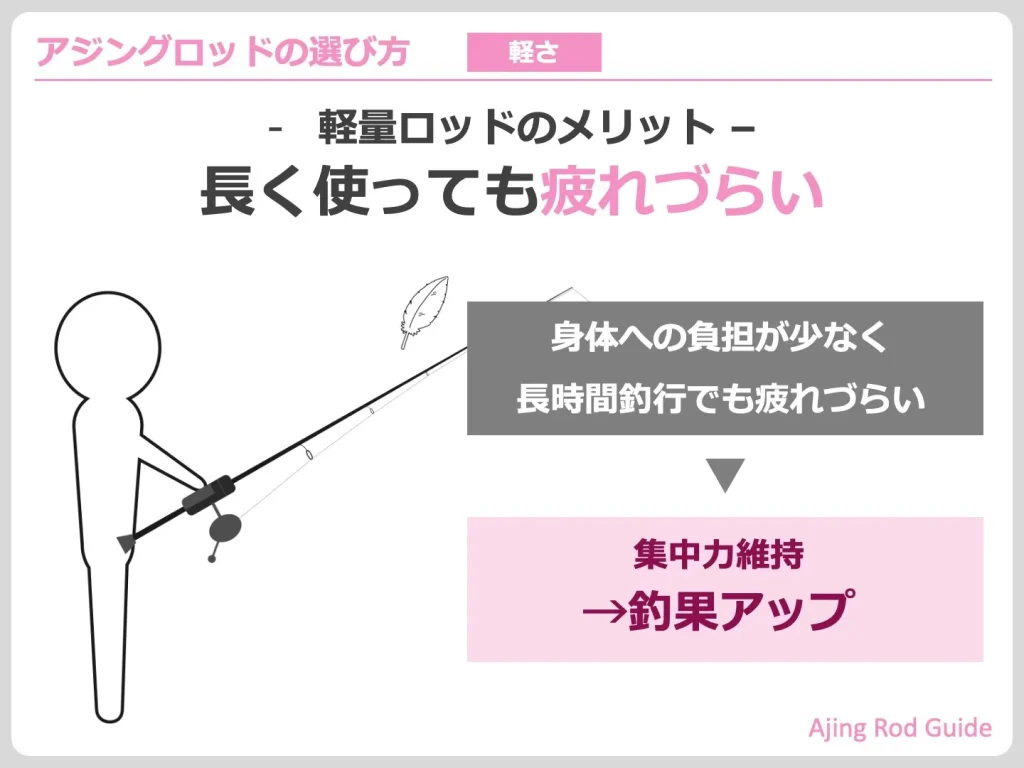

また、軽いロッドは長時間使っていても疲れづらく、身体への負担軽減や集中力の維持にもつながります。

要するに、軽いロッドを使うほうが釣果が伸びる可能性が高いというわけです。

軽いロッドのデメリット

一方で、軽量ロッドにはもちろんデメリットもあります。

代表的なのが強度や耐久性が低いという点です。

軽いロッドを作るには、使用する部材の量を減らす必要があります。

結果、どうしてもロッドが細く薄くなってしまうので、重量のあるロッドと比べるともろくなりがち・・・。

ファイト時にパワー不足を感じやすくなりますし、キャパ以上の負荷がかかったときの破損リスクも高くなります。

軽量ロッドは、雑に扱おうものなら、意外とあっさりポキっといっちゃいます。(わたしも経験アリw)

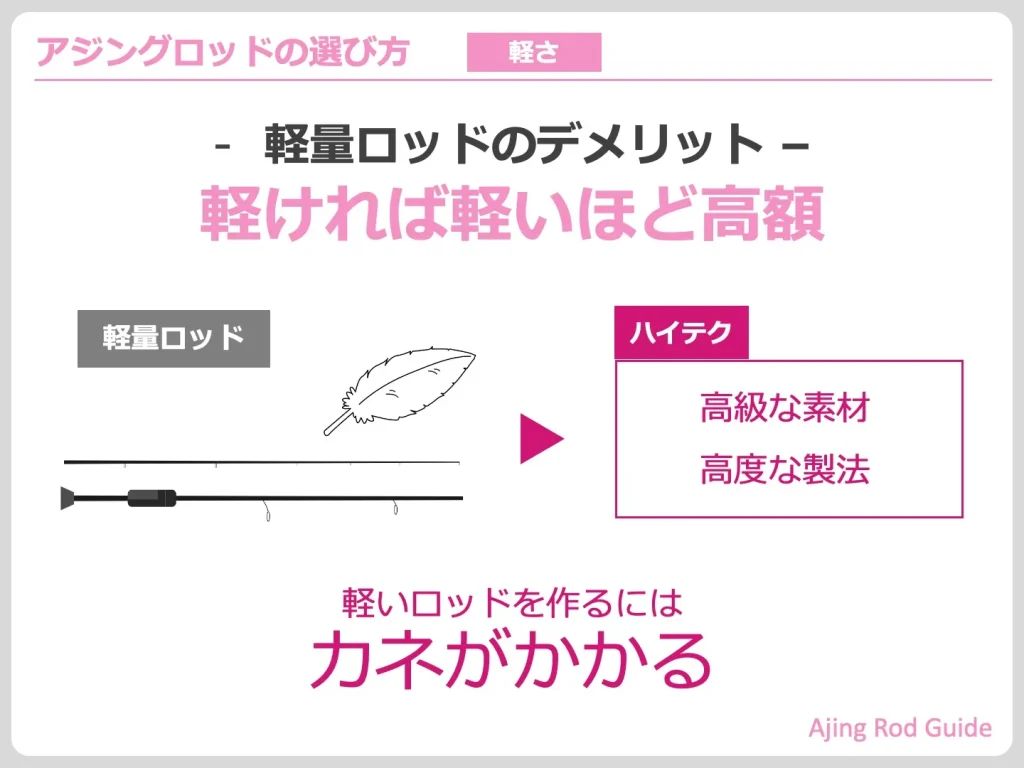

もうひとつデメリットを挙げるなら、軽量ロッドは高額になりがちという点。

軽いロッドを作るには、より良質な素材と、より高度な製法が必要になります。

製造コストがかさむため、ロッドの販売価格もそれだけ高額になるのです。

こんな理由がありまして、ルアーロッドの軽さと販売価格はおおむね比例します。

軽いロッドを使うには、多くの出費を強いられる。この点もデメリットといえましょう。

軽量ロッドのメリット・デメリットまとめ

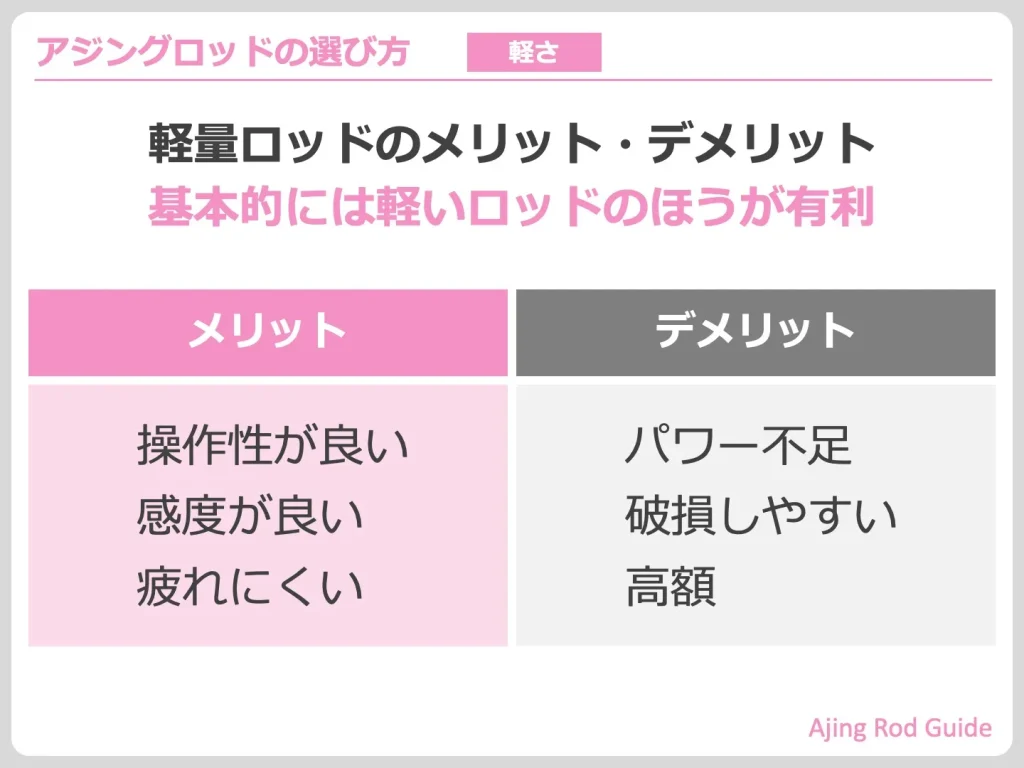

軽量ロッドのメリットとデメリットをまとめると、以下のようになります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・操作性が良い ・感度が良い ・疲れにくい | ・パワー不足 ・破損しやすい ・高額 |

当然ではありますが、良い面、悪い面がそれぞれあります。

といっても、基本的には軽いロッドを選ぶほうがアジングが有利になります。

パワー不足については、アジングにおいてはそれほど問題になりません。

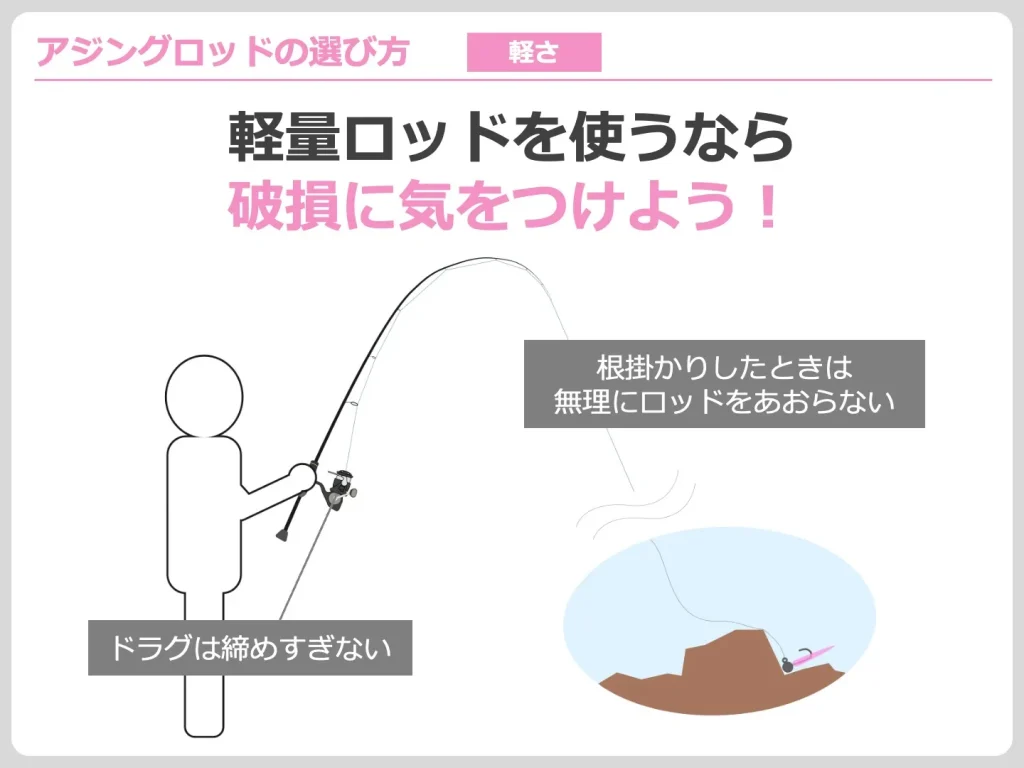

破損しやすさについても、ドラグをきつくしすぎないとか、根掛かりしたとき無理に竿をあおらないなど、ロッドを気をつけていればリスクをケアできます。

デメリットは対策によってある程度は緩和できちゃうわけです。

一方で、軽量ロッドを使うことによって得られる恩恵は非常に大きい!ので、予算が許す範囲でなるべく軽量なロッドを選ぶってのが王道の立ち回りです。

軽い/重いの判断基準

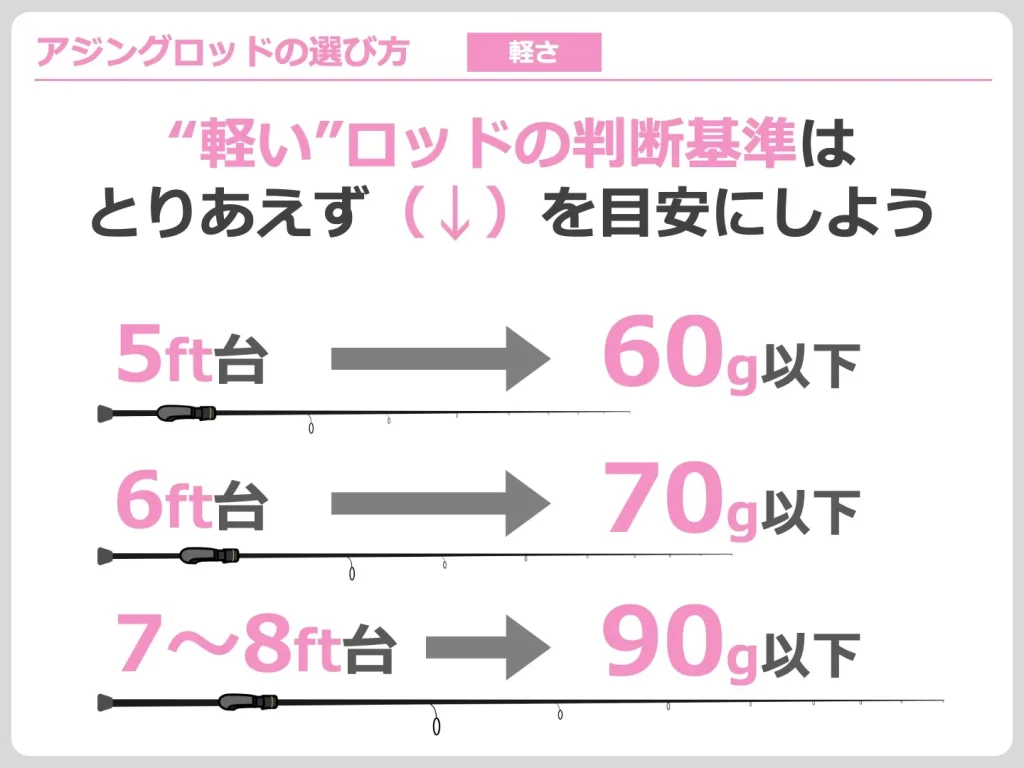

では、アジングロッドの重い/軽いを判断するにはどうすればいいか?って話ですけど。

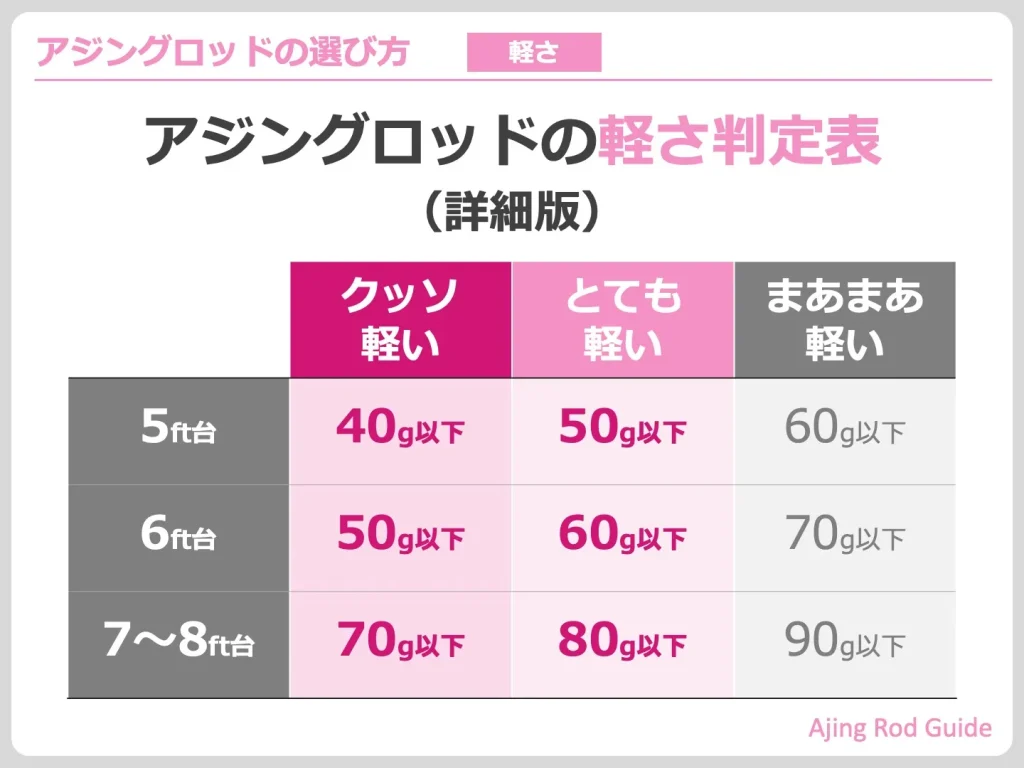

値段や長さ、硬さによっても基準は変わるんですが、とりあえずは以下を目安にすると良いかな〜と思います。

- 5ft台なら60g以下

- 6ft台なら70g以下

- 7〜8ft台なら90g以下

これぐらいになると、現行のアジングロッド界では比較的軽いといえると思います。

上記の基準ならば、1万円台ぐらいのリーズナブルなロッドでもクリアしてくる機種も多いですし。(例えば、メジャークラフトの「鯵道1G」とか、ダイワの「20月下美人 アジング」とか。)

ちなみに、現役のアジングロッドで最軽量格のモデルは、20g台後半まで軽量化が進んでいます。(アブガルシアの「エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ」、がまかつの「宵姫 天」)

そんなわけなので、30g台ぐらいだとクッソ軽い、40g台でかなり軽い、50g台でまあまあ軽い。ってぐらいの基準を追加で持っておくといいかもです。

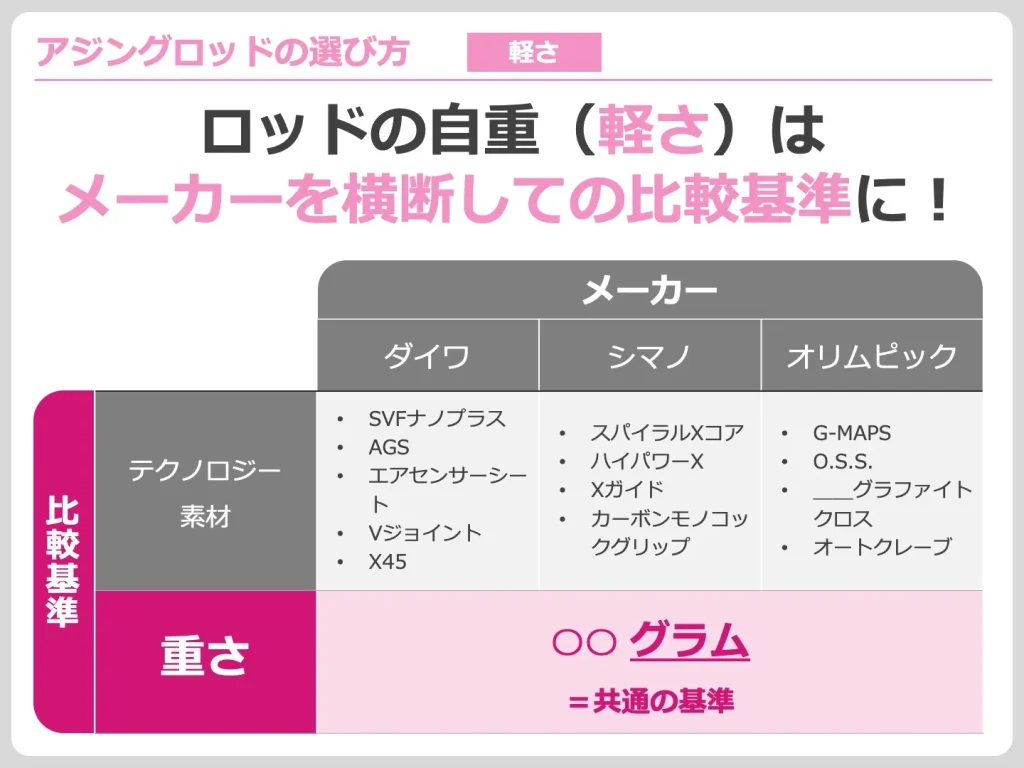

ロッドの軽さは、異なるメーカーのロッドを比較するときに最もわかりやすい指標となり、これも良い点です。

製法とか、素材とかはメーカーごとに基準が違うので、同じ土俵に上げて比較するのはなかなか難しいですからね。

自重であれば、「g(グラム)」という共通の単位があるので、メーカーが違っても比較できます。

メーカーを横断してのスペック比較では、最もわかりやすい基準となるわけです。

アジングロッドは役割で分類するとわかりやすい

アジングロッドは、長さや硬さによって、ざっくりと以下のように分類できます。

| 長さ | 硬さ | ルアー重量(目安) | |

|---|---|---|---|

| 超フィネス | 4〜5ft台 | XUL | 0.1〜2g |

| フィネス | 5〜6ft台 | UL | 0.3〜5g |

| 万能 | 6ft台 | L | 0.5〜8g |

| 遠投特化 | 7〜8ft台 | ML | 1〜20g |

ロッド選びがややこしく感じるなら、まずはどのタイプがほしいか?を考えてみるのがおすすめです。

それぞれのタイプについては、「長さ選び」や「硬さ選び」のところの解説と重複する部分も多いため、ここでは割愛します。

各タイプと、仕掛け(リグ)の対応表は以下のとおりです。

| ジグ単 | 遠投リグ | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 1g未満 | 1〜3g | 5gクラス | 10gクラス | 15gクラス | |

| 超フィネス | ◎ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |

| フィネス | ◯ | ◎ | △〜◯ | ✕ | ✕ |

| 万能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |

| 遠投特化 | △ | △ | ◯ | ◎ | ◎ |

これからアジングを始める人におすすめなのは、「フィネス」と「万能」のどちらかですね。

ここらへんのタイプを選んでおくと、アジングの基本であるジグ単ゲームを快適に楽しむことができます。

入門ロッドに適したセッティングは?

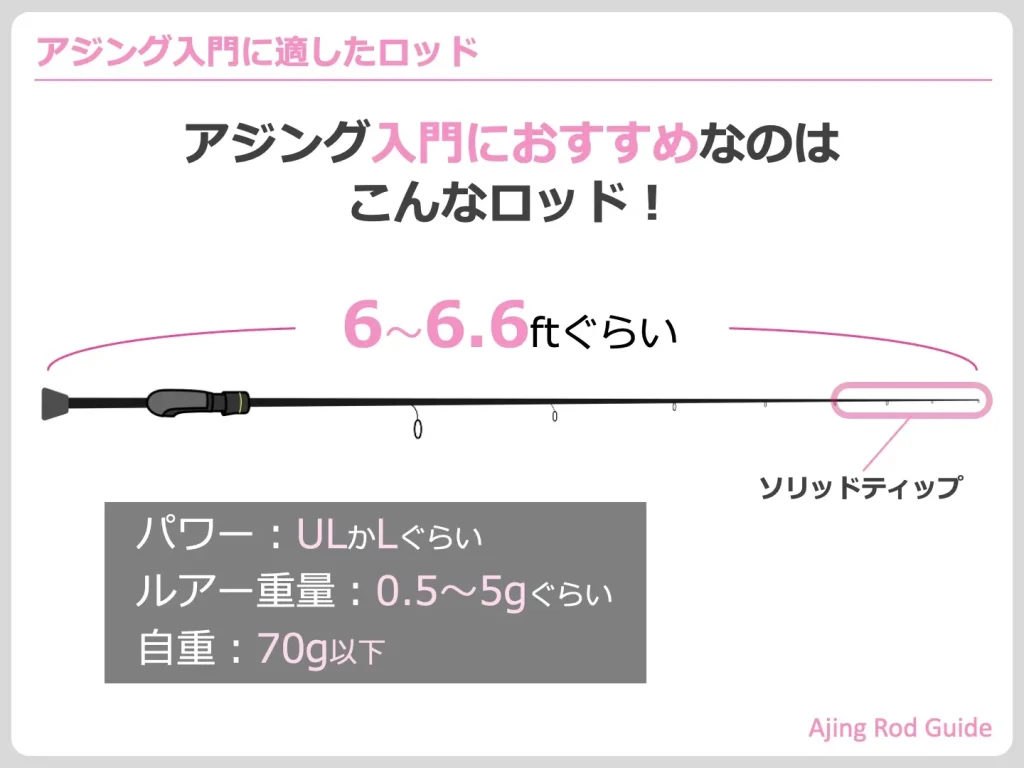

入門ロッドにおすすめのスペック

アジング入門ロッドとしてベストマッチなのはこんなやつ↓です。

| 長さ | 6ft台前半〜中盤 |

|---|---|

| 硬さ | 「UL」 もしくは 「L」 |

| ルアー重量 | 0.5〜5gぐらい |

| ティップ | ソリッド |

| 自重 | 70g以下 |

ジグ単をメインにしつつ、足元にアジがいねえな〜ってときのちょい沖を遠投で探る、的な立ち回りができます。

アジングの基本であるジグ単が快適に扱えて、汎用性もそこそこ高いので、入門にはこれぐらいのパワー感のロッドが理想といえるでしょう。

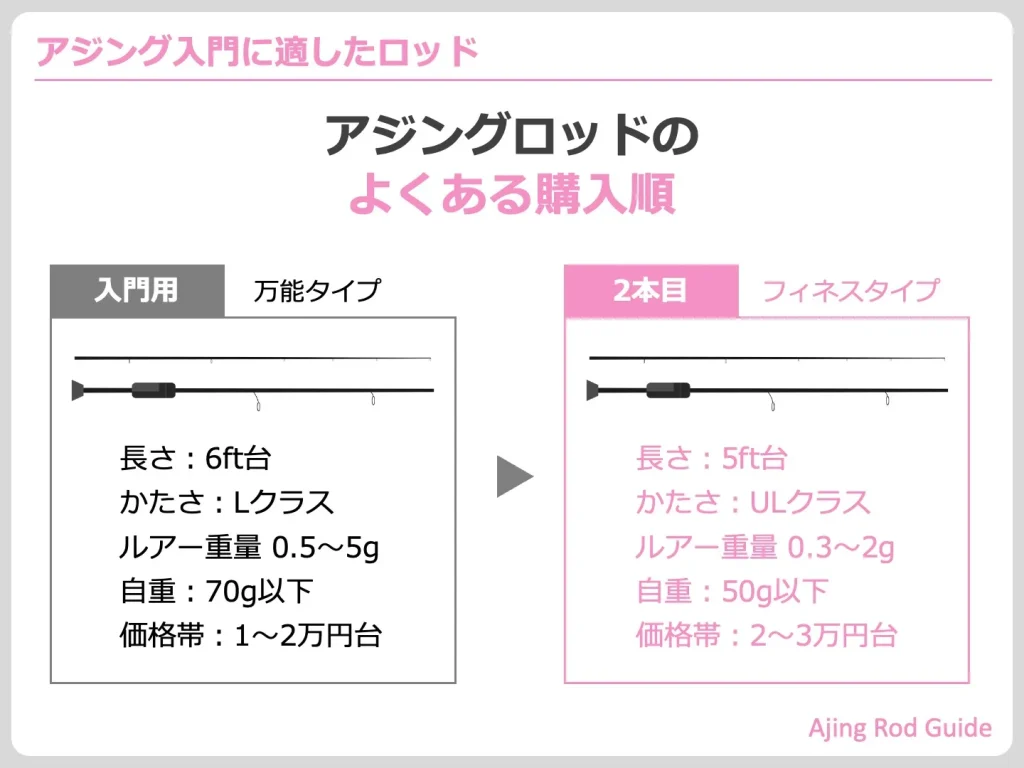

んで上記のような入門ロッドでアジングをやっていると、だいたいの人はジグ単の釣りに特化したフィネスなロッドが欲しくなります。

そうなったら、長さが5ft台で、硬さがXUL~ULぐらい、ルアー重量が0.1〜2gぐらいのジグ単ロッドを買うってのもいいでしょう。

ジグ単ゲームがより楽しくなって、アジングライフがより充実すること間違いなしです。

※関連記事(準備中):おすすめの買い替え(ステップアップ)プラン

入門ロッドにおすすめの価格帯

入門ロッドに使うお値段としては

- 最もおすすめなのは1万円台

- 限りなく出費を抑えたいなら1万円未満

- 予算に余裕がある人は2万円台

ってぐらいの感覚が良いかと思います。

1万円台のロッドがベスト

1万円台のロッドは、アジング入門用を想定してつくられています。

竿のしなりを使って投げやすく、そして自動でフッキングが決まるように、ロッド全体がマイルドに仕上げられているものも多いです。

アジングがだいぶ上達しても使えるぐらいのしっかりした性能があり、お値段もリーズナブル。

これからアジングを始めたい人にとっては、ベストな価格帯といえます。

1万円未満のロッドは安いが性能もそれなり

1万円未満のロッドは、安いけど性能もそれなりって感じのものが中心。

アジングに慣れてくると、わりと早いタイミングでもの足りなくなる可能性が高いです。

初期費用は安く抑えられても、すぐに上のクラスのロッドが欲しくなっちゃうというのが・・・。

長い目で見ると、1万円台のロッドのほうがコスパが良いと思います。

とはいえ、1万円でおつりがくるリーズナブルさは魅力的。

なるべく初期費用を抑えたい方にとっては、十分にアリな選択肢といえるでしょう。

2万円台は予算に余裕がある人向け

お値段が2万円台を超えてくると、仕様がかなり本格的になってきます。

ちょっといいカーボン素材だったり、メーカー独自の製法だったりが使われている製品も多いです。

1万円台のロッドよりも軽量で高感度、見た目も少しリッチ。みたいな感じで、所有欲の満たされ具合も増します。

価格帯としては、入門ロッドからのステップアップを想定したレンジなので、ほどよいマイルドさがあって初心者さんでも扱いやすいよう調整されている傾向にあります。

予算に余裕があるなら、2万円台のロッドを入門用とするのもアリです。

2万円台は、ガチ勢といわれる人たちでも違和感なく使える価格帯なので、長く使い込めるという意味でもコスパが優秀です。

3万円台〜は入門ロッドにはミスマッチ

3万円台より上の価格帯のロッドに関しては、入門用とするのはあまりおすすめしません。

感度は高いものの全体的に張りが強いモデルが多いため、初心者さんにとってはキャストや操作がしづらいと感じてしまう恐れがあります。

高価格帯のロッドにはたいてい良くも悪くもクセがあり、自分好みなアジングスタイルが確立する前に手を出してしまうと、後悔しちゃう可能性が高いです。

車でいうなら、免許取り立ての人がマニュアルの高級スポーツカーに乗るような感じでしょうか。

性能を存分に引き出せるなら最高の相棒になりますが、スキルが伴わないうちは制御が難しい的な。

そんなわけなので、入門用ロッドとするなら高くても2万円台までと考えておいたほうがいいでしょう。

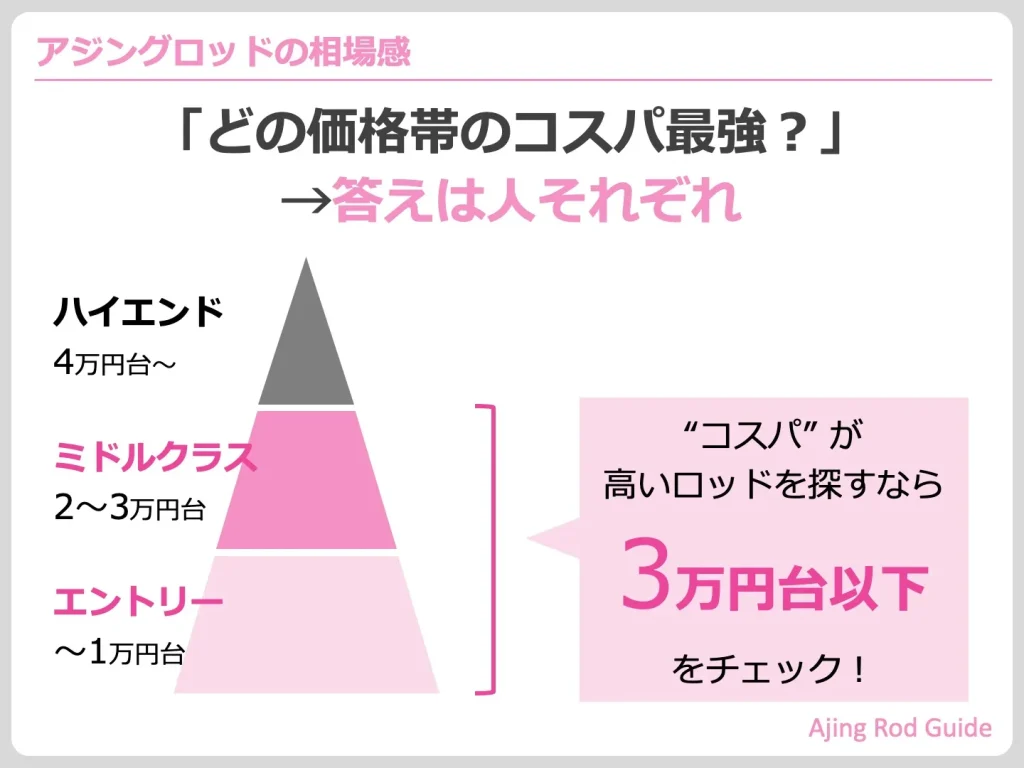

アジングロッドの相場感

さきほどの話をふまえて、アジングロッドの相場感を一覧にするなら以下のような感じになります。

| 価格帯 | クラス | 初心者 | 中級者 | 上級者 |

|---|---|---|---|---|

| 1万円未満 | エントリー | ◯ | △ | △ |

| 1万円台 | ◎ | ◯ | △ | |

| 2万円台 | ミドル | ◯ | ◎ | ◯ |

| 3万円台 | △ | ◎ | ◯ | |

| 4万円台〜 | ハイエンド | △ | ◯ | ◎ |

「エントリー」「ミドル」「ハイエンド」ぐらいの3クラスに分けると、わかりやすいと思います。

よくある買い替えパターンとしては、

- 入門ロッドとして1万円台のロッドを購入

- もう少し性能が高いロッドが欲しくなって2〜3万円台のものに乗り換え

- 最高の性能を求めてハイエンドロッドを購入

といった感じですね。

自身の技量にマッチするロッドに都度乗り換えていくと、楽しみながらアジングを上達していけるでしょう。

ちなみに、入門ロッドでアジングに慣れ、2〜3万円台をすっ飛ばしてハイエンドを買うってのもアリだと思います。

2〜3万円台を経由するよりも「アジングの世界が変わる!」感を楽しめますし。

コスパ最強の価格帯は?

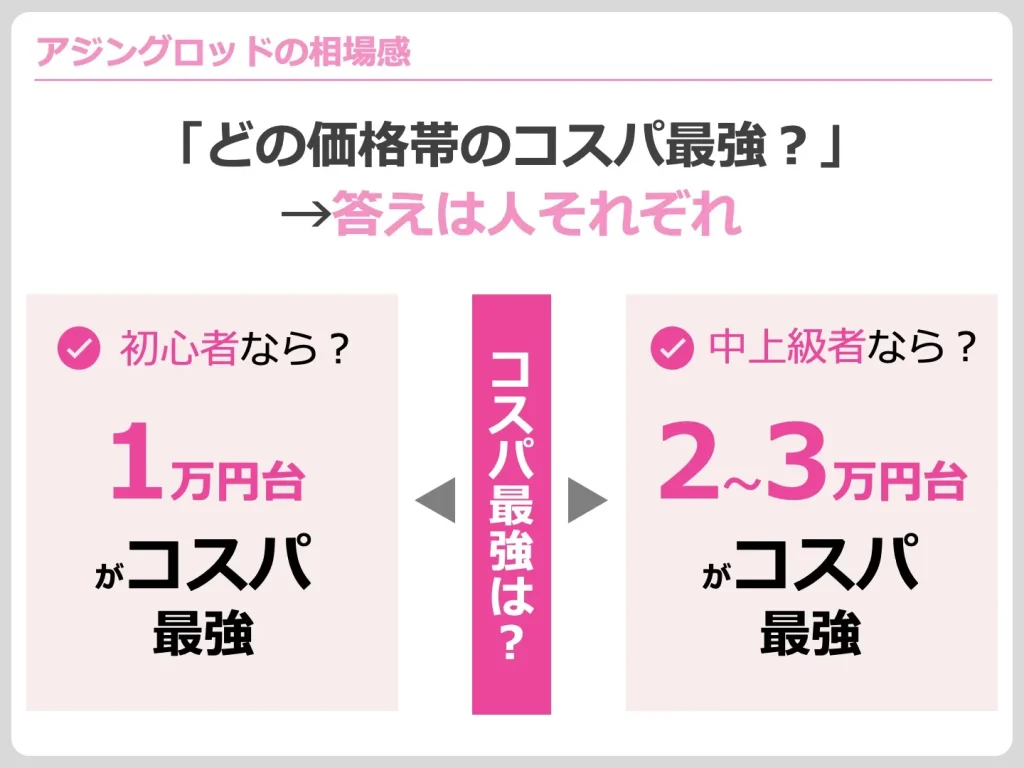

「でさ、コスパ最強の価格帯ってどこなん?」という点が気になる人も多いでしょう。

この問いに関しては、明確な答えを出すのが難しいです。技量や現在使っているタックルによっても変わってきますからね。

例えば、これからアジングを始める人にとっては、1万円台のロッドがコスパ最強になる可能性が高いです。アジングを始めてからある程度うまくなるまで、かなり長く使い込めますので。

アジングをかなりやり込んでいる中上級者にとっては、2〜3万円台のロッドがコスパ最強となる可能性が高いです。入手コストをおさえながら、高性能なロッドを使えますから。

まあしいていうなら、ハイエンド以外の価格帯には「コスパ最強」の称号を得る可能性があるといえるんじゃないでしょうか。

したがって、コスパの良いアジングロッドが欲しい人は、3万円台以下のロッドのなかから、自身の好みにマッチしそうなものを探してみるといいでしょう。