ワームのサイズ選びって、奥が深くてホントにおもしろいですよね。

でも、その分どうしても迷ってしまうもの。

そんな時は、まず「2インチ」という基準点から始めてみませんか。

この記事では、その基準をどう使い、どう釣果に繋げていくかをわかりやすく解説していきます。

管理人

管理人ども、管理人です。

釣りメディアのライター&ディレクターとして、これまでに1000本以上の記事制作に携わってきました。

雑食アングラーではありますが、なかでもアジングは大好物。いろんな道具と苦楽をともにしつつ、かれこれ10年以上はアジングをやり込んでいます。

アジング道具については、そこいらの釣具屋店員サンよりもぜんぜん詳しい自負があります。

あなたにピッタリのギア選びをお手伝いできるよう、当サイトで役立つ情報をお届けしています。

ワームサイズ選びの基礎知識!

まずは、アジングワームのサイズ選びについて、その基本となる考え方を解説します。

多くの人が語るセオリーはもちろん、「なぜそうなのか?」という理由まで、しっかり掘り下げていきますね。

アジングワームは「2インチ」が基準

数あるワームサイズの中で、まず基本となるのが2インチ(約5cm)。

なぜなら、このサイズが圧倒的に万能だからです。

2インチワームの利点

- 幅広いサイズのアジに効く

アジが普段食べているアミやシラス。 そういったベイトの大きさに、2インチは近いんです。 だから15cmほどの豆アジから、30cm超えの尺アジまで。 サイズを問わず、反応を得やすいという特徴があります。 - 状況を探るパイロットベイトになる

2インチのすごさは、それだけじゃありません。 初めての釣り場や、状況がよく分からない時。 まず最初に投げて、アジの存在を探る「サーチベイト」としても優秀です。

2インチが情報収集の軸になる

2インチワームが優秀なのは、そのバランスの良さにあります。

ほどよくアピールし、でも警戒はさせない。 このおかげで、アジがいれば高い確率で「コツン」と反応してくれます。

たとえ釣れなくても、この一回の「コツン」がめちゃくちゃ重要。

なぜなら、それは「ここにアジはいますよ」という海からの答えだからです。

その答えさえあれば、「じゃあ次はどうするか?」と次の手を考えられますよね。

サイズを小さくするのか、色を変えるのか。 そんな風に、ゲームを組み立てるための最初のヒントをくれるんです。

まずは万能な2インチから揃えよう!

「どのワームから買えばいいんだろう?」

「種類が多すぎて、もう分からない…」

アジングを始めると、誰もが一度はこう思うはず。

もし迷っているなら、答えは2インチクラスのワームです。

釣具店に行けば、様々な種類の2インチワームが並んでいますよね。

それは、多くの人が使い、どんな状況にも対応できるという証拠なんです。

まずはこの基準サイズで、アジングの基本操作に慣れること。

そして、アジからの「コンッ」というアタリを感じてみてください。

長〜いワームは、必須じゃない?

では、2.5インチや3インチを超える、長いワームはどうか。

有効に使える場面もありますが、必須性はないです。

長いワームが主役になるのは、少し特殊な場面です。

例えば、アジが特定のベイトに夢中になっている時。 バチ抜け(ゴカイ)や、細長いシラスを偏食している時などですね。

こういう状況では、長いワームが「当たり」になることがあります。

また、「今日は大きいアジだけ釣りたい」という時にも使われます。

あえて大きいワームで、良型のアジだけを狙う釣り方です。

とはいえ、普段使いは2インチクラスが便利。

ロングワームは、基本を覚えた後の「次のステップ」と考えるのがおすすめです。

小さいワームは「カット」すればOK!

「コツッ」というアタリはあるのに、なぜか釣れない。アジングでは、よくあるもどかしい状況ですよね。

こんな時は、ワームのサイズを小さくするのがセオリーです。

もちろん小さいワームを買うってのもいいんですが、もっと手軽な方法があります。

それが「カットチューン」。

かっこいい呼び方をしてみたんですけど、やり方は簡単。ワームの頭をハサミで切るだけです。これで、あっという間にショートワームが作れます。

=約1インチ

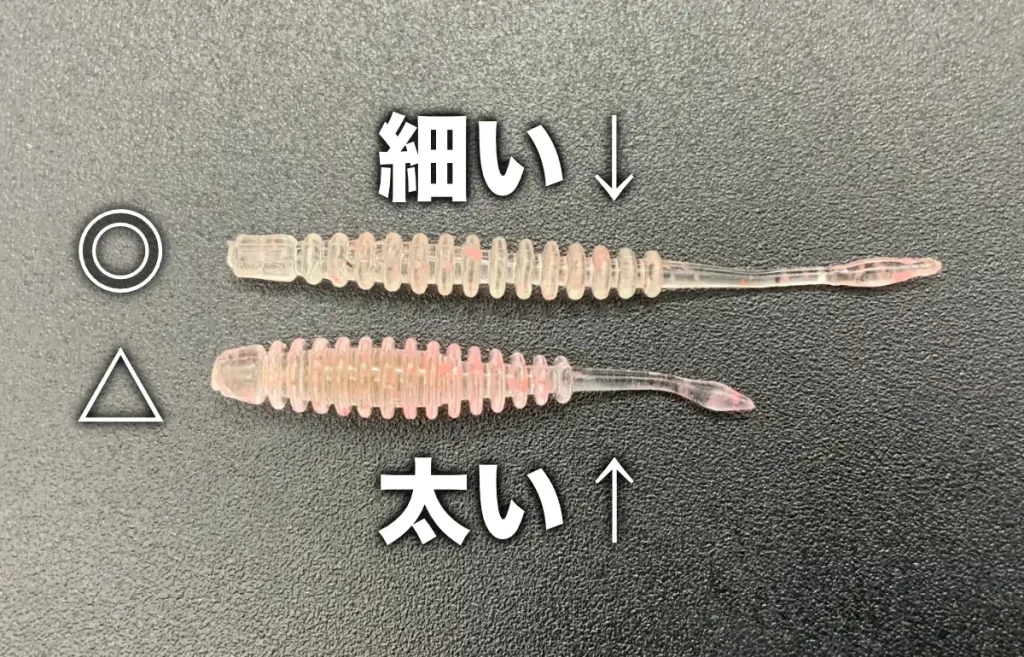

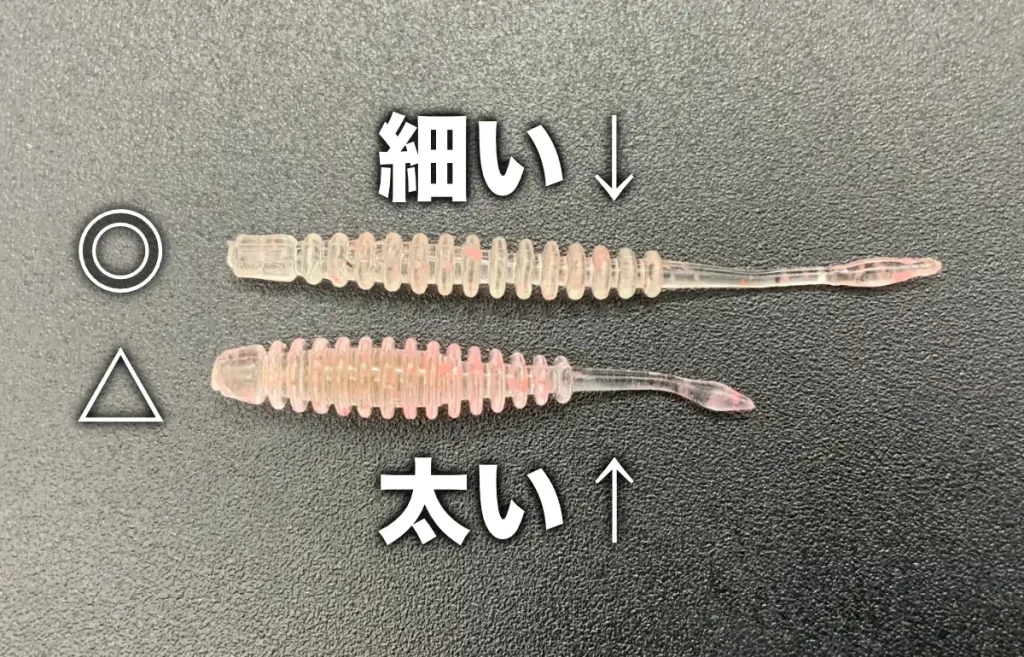

もちろん「太さ」も重要

ワーム選びでは、もちろん「太さ」も重要です。

太さが変わると、フォールスピード(沈む速さ)や引き抵抗が大きく変わります。

- スリム〜中太ワーム:万能

水の抵抗が少ないため、潮の流れが速い場所でも扱いやすいのが特徴。 動きもナチュラルなので、スレたアジにも効果的です。 まず基本となる、オールマイティなタイプといえます。 - ファット(太い)ワーム:ハイアピール

水の抵抗を大きく受けるため、ゆっくり沈みます(スローフォール)。 この「間」が、アジにじっくり見せて食わせるのに有効。 シルエットが大きく濁り潮にも強いですが、アジに見切られやすく使いどころを選ぶ側面も。

迷ったらコレ!最強2インチワーム3選

ここでは、数ある2インチクラスのワームの中から、実績が高く、おすすめできるものを3つ厳選しました。

「最初の一個が選べない…」という方は、参考にしてみてください。

宵姫 トレモロAJ 2インチ(がまかつ)

「釣るための機能」が詰まった、ハイテクなワームです。

- 特徴①:水を掴むリブ構造

ボディの深いリブ(ギザギザ)が、しっかりと水の抵抗を受け止めます。 これにより、軽いジグヘッドでも操作感が分かりやすく、レンジキープが容易になります。 - 特徴②:真っ直ぐ刺せる「Q.S.S.構造」

お腹のスリット(切れ込み)のおかげで、誰でも素早くワームをセット可能。 慣れれば、フックを真っ直ぐ刺すのがとても簡単になります。

Q.S.Sのセット方法

【こんな時に使いたい】

汎用性が非常に高いため、アジング初心者の方にもおすすめ。

「アタリはあるのに乗らない」といったタフな状況でも有効です。

また、中央のくびれでカットすれば、約1.1インチの豆アジ用ワームに早変わりする、お得なワームです。

約1インチの極小ワームに!

アジアダー(レインズ)

アジングワーム界の「レジェンド」と呼ぶにふさわしい、超定番ワームです。

多くのベテランアングラーにも、長年愛用されています。

その特徴は、2インチ・標準的な太さという王道の設計。

そして、ゆるやかな波動を生むリブと、食わせのピンテール。

形状はすごくシンプルなんですが、なぜかめっちゃ釣れるんすよね〜。

持っておいて損はないワームです。

【こんな時に使いたい】

まさにオールラウンダー。どんな場面でも頼りになります。

釣り場の状況を探るパイロットベイトとしても、 何をやってもダメな時の「最終兵器」としても活躍。

豊富なカラーバリエーションも強みで、あらゆる戦略に対応可能です。

アジール(クリアブルー)

極細のテールが特徴的な、ナチュラル系2インチワームです。

ボリュームのあるワームに反応しない時の、切り札的な存在。

吸い込みが非常に良いため、豆アジングでも活躍します。

巻き速度でアクションが変わる「可変アクション」も特徴のひとつ。

テールに付いた3つの小さなヒレが、この動きを生み出します。

- 早巻きすると…

テールが細かく振動し、逃げる小魚のようなアピール力の高い動きに。 - ゆっくり巻くと…

動きが止まり、無防備に漂う「食わせの間」を自動的に演出します。

【こんな時に使いたい】

アジの活性が低い時や、定番ワームにスレてしまった状況に最適です。

基本はナチュラル系ですが、操作次第でアピールも可能。

様々な状況で使える頼もしいワームです。

【状況別】ワームサイズローテーション術

「アタリはあるのに、なぜか釣れない…」

「そもそもアタリが全くない…」

そんな悩みを解決するのが、ワームサイズの「ローテーション」です。

ここでは、釣り場でよくある状況別に、サイズローテーションの基本的な考え方を解説します。

Case1:「コツッ!」アタリはあるのに乗らない時

アジングでよくある、もどかしい瞬間ですよね。でも、これはチャンス。

アジが興味を示している証拠です。

- 対策①:まずはセオリー通り「サイズダウン」

アタリがあるのに乗らない。一番の原因は、アジがワームを吸い込みきれていないことです。

特に豆アジや低活性のアジは、吸い込む力が弱いもの。 まずはワームを小さくしてみましょう。その場でカットするのも有効です。

ワームが小さくなれば吸い込みやすくなり、フッキング率が上がります。 - 対策②:逆転の発想「サイズアップ」

小さくしてもダメな時。そんな時は、あえてワームを大きくしてみるのも一つの手。

ワームが大きいと、アジが一度口に入れてもすぐに吐き出しにくい。

その一瞬が、フッキングのチャンスにつながることがあります。 - まとめると…

まずは「サイズダウン」。ダメなら「サイズアップ」。

それでも乗らない場合は、ジグヘッドの針のサイズが合っていない可能性なども考えましょう。

ジグヘッドの選び方&おすすめ

Case2:アジはいるのに、アタリが全くない時

魚影は見えているのに、ワームを完全に無視される…。

これは、前のケースより少し難易度が高い状況です。

ワームサイズ以外の要因も、複雑に絡んでいると考えられます。

- 対策①:刺激を減らす「静」のアプローチ

活性が低いアジに口を使わせるためのセオリー。それは、ワームが与える刺激を極力減らしてあげることです。

具体的には、「小さく・細いワーム」「地味な色」「軽いジグヘッド」「ゆっくりな動き」などを組み合わせます。 - 対策②:意表を突く「動」のアプローチ

静かな誘いに反応しないなら、逆の発想も試す価値があります。

キレのあるアクションや、ストンと落とすフリーフォールなど。

普通ではない動きで、リアクションバイトを誘う作戦です。 - 最終手段:場所と時間を変える

何をしてもダメな時は、「今は釣れない時間だ」と見切る勇気も大切。

一度ポイントを離れて後で戻ると、急に釣れ出すこともよくあります。

固執せず、移動するのもぜんぜんアリな判断です。

Case3:豆アジはもういい。大きいアジだけを釣りたい時

豆アジばかりが釣れて、サイズアップを狙いたい。

そんな時は、ワームのサイズで釣れるアジを選別しましょう。

- やり方はシンプル。ワームを大きくするだけ。

2.5インチや3インチ以上のロングワーム。 または、ボリュームのあるファットワームに交換します。

すると、口の小さい豆アジはワームを吸い込みづらくなります。

結果的に、良型のアジだけがヒットする確率を高められる、という仕組みです。 - ワーム選びのワンポイント

なぜ大きいワームが効くのか。それは、デカアジが小魚を好んで捕食するからです。

大きいワームを選ぶ際は「素材の柔らかさ」もチェックしましょう。 柔らかいものほど、アジが吸い込みやすくなります。

Case4:潮の流れが「速い時」と「緩い時」

潮の流れは、アジングの釣果を大きく左右する重要な要素です。

流れを味方につけるか、敵に回すか。 そのカギは、ワームの選び方にあります。

- 流れが速い時 → 流れを「かわす」

速い流れの中でも、しっかり底を取りたい。そんな時は、水の抵抗を受けにくいスリムなワームを選びましょう。

ワームが細いと潮に流されにくく、ジグヘッドを重くしなくても狙ったレンジを通しやすくなります。 - 流れが緩い時 → 流れに「乗せる」

逆に、緩い流れにワームを同調させ、自然に漂わせたい時。この場合は、あえて水の抵抗を受けやすいワームを選びます。

リブが深いものや太いワームが潮をしっかり掴み、無防備なエサを演出してくれます。

Case5:水が「クリアな時」と「濁っている時」

水の透明度は、ワームの見え方を180度変えてしまいます。

状況に合わせて、ワームの存在感を調整しましょう。

- 澄み潮対策:「気配を消す」

水がクリアだと、アジにワームを見切られやすくなります。こんな時は、「いかに気配を消すか」が勝負。

ワームを小さく、細くしてシルエットをぼやかしましょう。

水に馴染むクリア系のカラーと組み合わせるのがセオリーです。 - 濁り潮対策:「とにかく目立つ」

水が濁っていると、アジにワームの存在を気づいてもらえません。

こんな時は、「いかに目立たせるか」が勝負。

澄み潮とは真逆で、ワームを大きく、太くしてアピールします。

チャートやグローといった派手なカラーと組み合わせると、より効果的です。

Case6:フォールスピードを「速くしたい時」と「遅くしたい時」

アジは、上から落ちてくるエサに強く反応します。

だから、フォール(沈む動き)のスピードを操ることが、釣果のキモになります。

- フォールを「速く」したい時

ジグヘッドを重くするのが一番簡単です。

しかし、ワームを「細く・短く」することでも、フォールは速くなります。

リアクションバイトを誘いたい時に有効なテクニックです。 - フォールを「遅く」したい時(スローフォール)

アジングの真骨頂ともいえるのが、このスローフォール。

ジグヘッドを軽くするのが基本ですが、ワームを「太く・長く」することでも、水の抵抗が増えてフォールは遅くなります。

「遠投したいから重いジグヘッドを使いたいけど、沈下はゆっくりにしたい」 そんなワガママな願いも、このテクニックで叶えられます。

一目でわかる!ワームサイズ別メリット・デメリット

ここまで色々解説してきましたが、少し情報が多くなりましたね。

一度ここで、各ワームサイズの特徴をシンプルに整理しておきましょう。

この表を参考に、状況に合わせた使い分けをイメージしてみてください。

| タイプ | メリット(得意なこと) | デメリット(苦手なこと) | 主な使い所 |

|---|---|---|---|

| 長い | ・アピール力が高い ・遠投しやすい ・デカアジを選べる | ・吸い込まれにくい ・ショートバイトが増えがち ・スレやすい | ・デカアジ狙い ・細長いベイトを捕食している時 ・高活性時 |

| 短い | ・吸い込みやすく、フッキング率◎ ・スレたアジに効く ・豆アジが釣りやすい | ・アピール力は控えめ ・飛距離が出にくい ・サイズアップが難しい | ・激シブな状況の最終兵器 ・豆アジと遊びたい時 ・アミなどを捕食している時 |

| 太い | ・シルエットで強くアピール ・ゆっくり沈ませやすい ・操作感が分かりやすい | ・吸い込みの邪魔になることも ・潮に流されやすい ・空気抵抗で飛ばないことも | ・水が濁っている時 ・風が強く、存在感がほしい時 ・じっくり見せて誘いたい時 |

| 細い | ・吸い込まれやすく、フッキング率◎ ・潮の流れに強い ・ナチュラルに誘える | ・アピール力は弱め ・操作感が分かりにくいことも ・飛距離が出にくい | ・流れが速い、水深がある場所 ・ハイプレッシャーな釣り場 ・リアクションバイトを狙いたい時 |

よくある質問|ワームサイズについてのQ&A

Q. 結局、「長さ」と「太さ」ってどっちが重要なの?

どちらも重要ですが、あえて言うなら**「長さ」**です。

釣りをしていて、アジの反応がより大きく変わるのは、長さを変えた時だと感じます。

例えば、

「短くしたら、急にフッキングし始めた」

「長くしたら、釣れるアジの平均サイズが上がった」

といった経験はよくあります。

もちろん、太さを変えても反応は変わりますが、長さほど極端ではありません。

ですので、ローテーションで迷ったら、まずは「長さ」から変えてみるのがおすすめです。

Q. 大きいワームで小さいアジは釣れる?逆に、小さいワームで大きいアジは?

はい、どちらのケースも「釣れる」が答えです。

- 大きいワームで、小さいアジ

元気な豆アジは、大きなワームにも果敢にアタックしてきます。 ただ、口が小さく吸い込みきれないため、フッキング率は下がりますね。 - 小さいワームで、大きいアジ

これも、非常によくあるパターンです。 尺アジなどの大型でも、アミのような小さなベイトに執着している時は、 1.5インチクラスのワームにしか反応しないことがあります。

より汎用性が高いのは、小さめのワームです。

迷ったら小さい方から試すのが、効率よく釣果を伸ばすコツと言えます。

Q. ワームのサイズって、何種類くらい持っていけばいいの?

究極、2インチクラスの万能なワームが1種類あれば、釣りは成立します。

この記事で紹介したような、信頼できるものを選んでみてください。

次に2種類目を買うなら、最初の1つとは対照的なタイプがおすすめ。

例えば、「太くて短い」ものや、「細くて長い」もの。

形が大きく変わるため、ローテーションの効果を実感しやすいからです。

そして、より本格的に楽しむなら、以下の3タイプを揃えると良いでしょう。

| タイプ | 長さ | 太さ |

|---|---|---|

| 万能タイプ | 2インチ | スリム〜中太 |

| ファット&ショート | 1.5インチ | 太 |

| スリム&ロング | 2.5インチ | 細 |

まとめ

お疲れ様でした。今回は、アジングのワームサイズについて解説しました。

まずは基準の2インチから始め、アタリの有無や潮の流れでサイズをローテーションする。基本はたったこれだけです。

この記事で紹介した考え方やワームを参考に、ぜひ次の釣行で「サイズを操る」楽しさを実感してみてください。

あなたの釣りがもっと豊かになるはずです。

おすすめワーム紹介記事